约翰·缪尔(约1875年)(图片来源:Fotosearch/Stringer/Getty Images)

很有可能美国1867年3月6日的晚上,在蓬勃发展的铁路城市印第安纳波利斯的一家制造马车零件的工厂里,他的未来被改变了。

大工作室里通常都是烟雾缭绕、熙熙攘攘的工人,现在几乎空无一人。工厂经理约翰·缪尔(John Muir)的任务很简单:机器的传动带绕在这个巨大的房间里,就像一头未缠绕的原始野兽的内脏一样,需要重新拧紧,以便第二天早上它们能更有效地运行。作为一个令人印象深刻的来自边远地区的发明家,缪尔已经出了名。他的“早起机器”是一个复杂的闹钟,它会把睡觉的人推到地板上。他的“木材引燃启动机”使用闹钟触发释放一滴硫酸到一勺化学品上,产生火焰,点燃引燃物。对马车厂来说,这种独特的思想是一种恩惠。缪尔已经改进了车轮设计,降低了燃料成本。

在昏暗的工作室里,他抓起一把锉刀,用皮带上织得紧紧的线把它磨碎。那把锉刀滑了一下,尖头先伸出来,深深地扎进了缪尔右眼的白色部分。滴了大约三分之一茶匙的眼液。“我的右眼不见了!”他在他的寄宿公寓里嚎叫着,“永远关闭了上帝的美丽。”事实上,由于一种被称为交感性失明的神秘免疫反应,他的左眼也不见了。这位前途无量的年轻机械师是个盲人。

约塞米蒂国家公园。(照片:埃斯特·李/CC BY 2.0)

当然,现在我们对约翰·缪尔的印象完全不同了。如果你可以用有多少事物以他的名字命名来衡量美国人对他的尊重,约翰·缪尔可能是这个国家最伟大的英雄之一。至少有一所高中、21所小学、六所初中和一所大学以他的名字命名,还有一座冰川、一座山、一片树林、一座小屋、一个入口、一条高速公路、一座图书馆、一家汽车旅馆、一家医疗中心、一间茶室和一颗小行星。

他被称为“我们国家公园之父”,“荒野先知”,如果你今年夏天参观国家公园,你可能真的要感谢缪尔。他的写作和行动主义被认为激发了约塞米蒂、大峡谷和雷尼尔山等公园的灵感。今年8月,国家公园管理局庆祝其成立100周年——黄石公园于1872年由国会建立,但直到1916年8月25日,伍德罗·威尔逊总统才签署了一项法案,创建了国家公园管理局,以努力将美国庞大的公园系统纳入一个部门。人们计划举办庆祝活动,缪尔的头像将被印在5美元的金币上,与泰迪·罗斯福总统的头像一起。

正如他们所说,他的品牌很强大。但我们真的了解这个人吗?在过去的几年里,美国人以充沛的精力直面这个国家的过去,从纪念碑、金钱和街道标志上清除了有问题的早期领导人和邦联旗帜等象征。大学和政府机构经常回应要求移除更多学生的呼声。也许是时候重新评估缪尔的遗产了,因为我们往往只看到这位探险家晚年的照片,他在美国西部令人瞠目结舌的壮丽景色中向总统们致意。在官方记录中,他早年在阿巴拉契亚山脉和美国南部腹地的旅行基本没有记录,而这段经历帮助他塑造了未来的冒险和世界观。仔细阅读就会发现一些关于美国公园系统的丑陋真相。

邓巴,苏格兰。缪尔出生在左边的房子里;后来,他的父亲买下了右边更大的那栋房子作为他们的家。(照片:公共领域)

缪尔出生在苏格兰的邓巴,是他的第三个孩子,父亲是一名狂热的基督徒,母亲喜欢鲜花、诗歌和独自在乡间散步——她的丈夫最终禁止了这种不贞节的活动。对于一个未来的环保主义者来说,缪尔的童年是非常残酷的。他自制了一把枪,用它射击海鸥;他向镇上的屠夫要了一个猪膀胱,然后用它踢足球;他还是一个多产的校园斗士。1849年,11岁的他移居美国。

在与家人定居威斯康星州农村后,年轻的缪尔立即开始工作,为耕种准备土地。每天通常有16到17个小时;磨镰刀,放牛,收割玉米、土豆和小麦。18岁的缪尔仅凭一只只手在坚硬的砂岩中挖了一口90英尺高的井,仅用了一把泥瓦匠的凿子,他差点死于此窒息性气体这是矿井中常见的一种情况,当氧气含量太低而无法维持人类的生命时。不过,在偶尔的假期和周日的几个小时里,他还是有时间在树林里嬉戏,大吃露果、山核桃仁和野苹果,或者骑着他的马诺布(Nob),他给它喂活田鼠,或者猎鹿、麝鼠、加拿大鹅,甚至是一只loon。他父亲对他说:“这些东西很好,但它们是用来杀的,是用来给我们吃的,就像鹌鹑是用来给上帝的选民以色列人吃的,当时他们在红海边的沙漠里挨饿。”

后来,当他的新家园被内战撕裂时,年轻的缪尔逃离了他暴虐的父亲,溜进了树林。在尼亚加拉瀑布附近,他击退了一群狼,在安大略冰冻的沼泽里,据写给朋友和家人的信,他发现了一株如此美丽的兰花,他哭了。但到了1866年,他又安定下来,在印第安纳波利斯的马车零件厂找到了一份工作。

就在事故发生的几个月前,缪尔热情地写信给他的兄弟丹尼尔:“我真的有发明的天赋,我只是想立刻把我所有的注意力都转移到发明上。”但饱受摧残和卧床不起的缪尔意识到自己走上了错误的人生道路。他最想念的不是机器,而是他心爱的植物。一个月后,他的视力奇迹般地恢复了。缪尔就像一个复活的人。“我已经从坟墓里复活了,”他在一封信中写道。

缪尔晚年的照片,他坐在一块岩石上。(照片:美国国会图书馆/LC-USZ62-52000)

再见了,机器的世界,他终究会追随他的植物之心。灵感来自18世纪的冒险家,比如蒙戈公园他深入非洲旅行亚历山大·冯·洪堡他徒步穿越了南美,为植物探险而燃烧。虽然他想去看亚马逊河,但他的第一站是美国南部。1867年9月1日,29岁的缪尔从印第安纳州和肯塔基州的边界出发,踏上了前往墨西哥湾的1000英里徒步之旅。当时,这有点像徒步穿越伊拉克。大约25万南方男子在内战中丧生,田纳西州的某些城镇几乎失去了整整一代男性,阿巴拉契亚的大部分地区仍然充斥着土匪。然而,眼睛闪闪发亮、胡子刮得很乱、只换了一件内衣的缪尔,却径直穿过了这片领土。

正是在这里,在田纳西州,后来成为一名受人尊敬的登山者的缪尔,攀登了“我的脚所触及或亲眼所见的第一座真正的山”。再往下走,在乔治亚州,当他在萨凡纳长满西班牙苔藓的博纳文蒂尔公墓露营时,缪尔意识到死亡并不像他父亲所说的那样是地狱之火,而是“确实没有刺痛,像生命一样美丽”。在佛罗里达的沼泽里,缪尔发现了他的第一棵棕榈,他想知道植物是否有灵魂。你可以看到,在缪尔的美学中,自然不仅是活力的源泉,而且是一种被遗忘的宗教,在那里,植物,动物,甚至霜晶和细菌都是上帝的延伸。

“许多学者认为缪尔的洗礼发生在加州,”缪尔历史学家詹姆斯·亨特(James Hunt)说不安分的火灾考察缪尔的千里之行。“那不是真的,那是在穿越南方时发生的。”

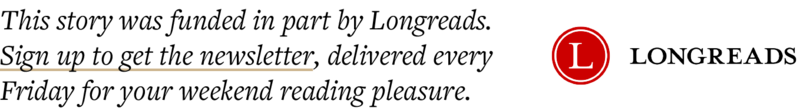

缪尔1867年旅行的地图,摘自他的书走一千英里到海湾。(照片:互联网档案/公共领域)

护林员特拉维斯·鲍身穿棕褐色制服,腰间别着一把枪,留着缪尔式的胡子。鲍在坎伯兰高原(Cumberland Plateau)长大,那里是田纳西州东北部一片陡峭的森林山脊和砂岩悬崖。但在他带路前往他想象中的出轨发生的偏远峡谷之前,他指出,缪尔并不太喜欢当地的民众。穆尔将邻近的詹姆斯敦描述为“贫穷、摇摇欲坠、三次死亡……一个令人难以置信的沉闷地方。”

这样粗俗的描述,从一个笔墨如此优美的人嘴里说出来,似乎不太合适。然而,他们描绘了缪尔身上很少受到关注的部分。虽然他尊敬在去墨西哥湾的路上发现的植物,但他拒绝了许多人类。

“缪尔解雇了他认为技术落后的人,”亨特说。尽管这听起来似乎有悖常理,但缪尔是一个技术爱好者,“非常倾向于工业革命的价值观。”

毕竟,缪尔是一位发明家。他的思想转向了效率和进步,这是全国人民共同关注的问题。在对农田和矿产的狂热追求中,美国人忘记了植物。缪尔在那里提醒他们。“在工业化之后,”亨特说,“荒野有了一个道德目的。”

穆尔散步的地点之一,博纳旺蒂尔公墓萨凡纳。(照片:互联网档案/公共领域)

弓引领着人们走上木制台阶,来到一块岩石嶙峋的土地上,这块土地突出在陡峭的悬崖上,就像船头一样。一棵盘根错节的盆景状的树精致地拱入虚空,这是一棵弗吉尼亚松树,它的年龄可能是这个国家的两倍。那天晚上星星洒过天空。木星、土星和火星也可以看到,像热煤一样燃烧。皮克特州立公园,最近被国际黑暗天空协会命名为“黑暗天空公园”,是田纳西州最黑暗的地方。鲍说,这一地区曾经属于斯莫基山脉,自1940年以来一直作为国家公园受到保护。但近几十年来,公园附近的城市,如阿什维尔和诺克斯维尔,已经发展起来,使曾经黑暗的天空蒙上了阴影。国家公园是为人民设立的,人们来了。这反过来又改变了野外体验。

穆尔更喜欢睡在星空下而不是屋顶下。”他写道:“只有在沉默中独自前行,没有包袱,一个人才能真正进入荒野的中心。”然而,,约塞米蒂的雄伟酒店——前身是阿瓦尼酒店——有一个日光浴、代客泊车和房间,根据一家豪华酒店网站的说法,“带有原始的美国原住民设计的口音”。距离大峡谷边缘不到五英里的地方有一家带室内游泳池和水疗中心的小木屋风格的酒店。火炉溪酒店和牧场度假村位于地球上最热的死亡谷国家公园内,有一个18洞的高尔夫球场,泉水游泳池和一个庄严的餐厅,供应牛排、兔肉和煎蛋卷。

“我想过很多次,”文化评论家斯蒂芬妮·安妮·戈尔伯格(Stefany Anne Golberg)在电子邮件中说,“缪尔的作品几乎太成功了。”

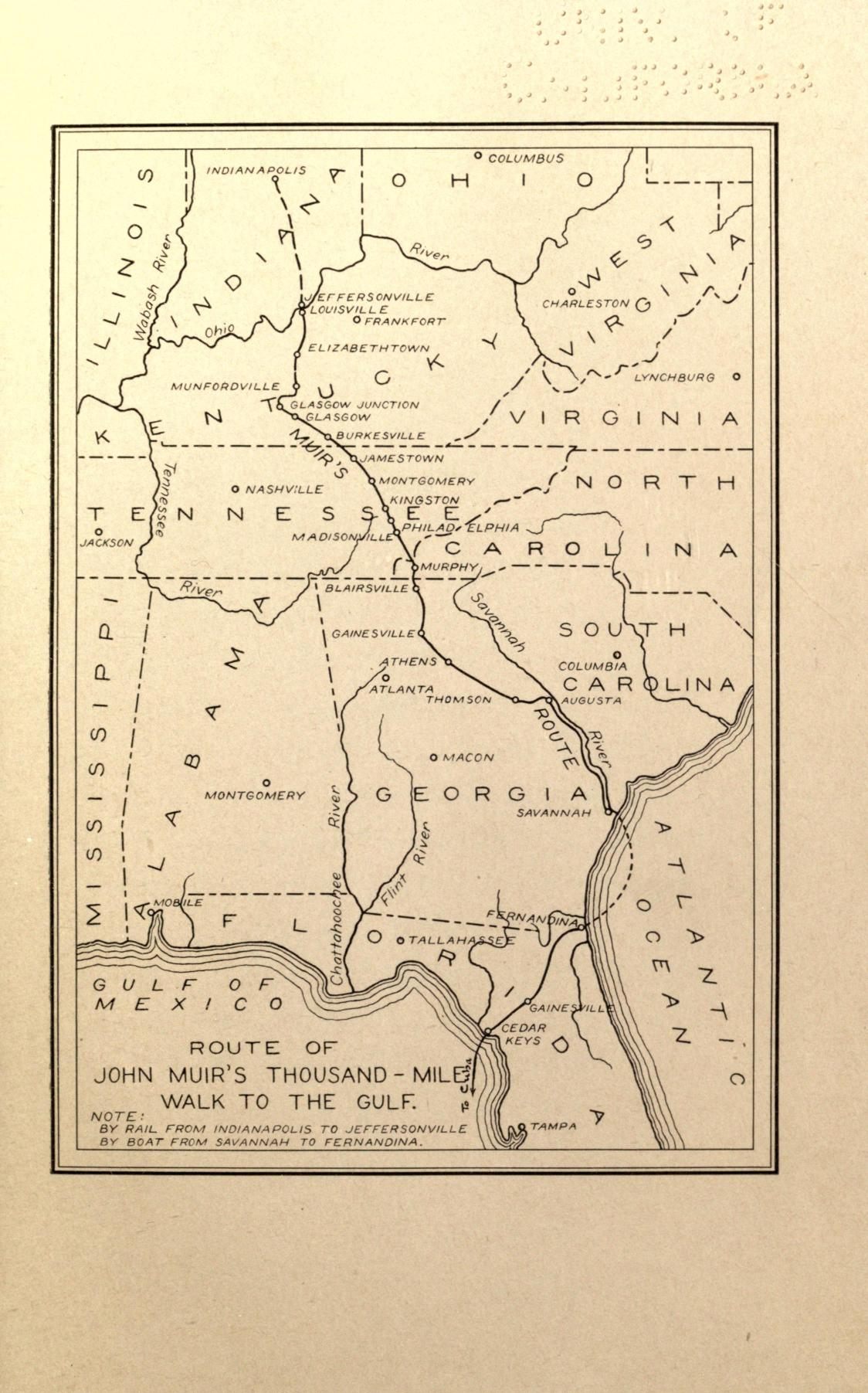

缪尔徒步穿越克林奇河。(照片:互联网档案/公共领域)

不管缪尔是不是真的在波格溪峡谷迷路了,他还是走了出来,爬过田纳西州东南部崎岖的山脉,最终越过了北卡罗来纳州的海沃西河。“非常粗糙”的河道和“枝繁叶茂的河岸”给他留下了深刻的印象。就是在这里,在斯莫基山脉,1838年的严冬,切罗基印第安人被渴望土地和黄金的白人殖民者赶出了家园——尽管美国签订了条约,美国最高法院的裁决保证了他们的土地权利——他们被迫步行超过三分之一的路程,穿越美国大陆来到俄克拉荷马,这场导致4000人死亡的游行,后来被称为“大迁徙”泪痕。

显然,缪尔对这段历史一无所知。他把他发现的切罗基人的家园描述为“粗野的过渡性……野蛮人的窝棚”。他把那些可能把他们赶出去的定居者的家描述为“装饰着鲜花和藤蔓,里里外外都很干净,带有文化和优雅的舒适印记。”对于一个本该睁大眼睛走路的人来说,这是一个深刻的失明时刻。

如今,棚屋已经不见了,但切罗基人还在。最近一个六月的下午,桑尼·莱德福德(Sonny Ledford)坐在一棵遮荫的树下磨斧头切罗基印第安人博物馆。这是一个美丽的地方,隐藏在茂密的山脉中,莱德福德的部落和他们的祖先已经在这里居住了11000多年。莱德福德戴着一对熊爪项链。他的手臂上有闪电状的纹身。他的头被剃光了,除了一个马尾辫,头发像植物一样从他的头骨中间发芽。六月,烟雾山的骄阳穿过树叶,他的金属斧头上闪烁着光芒,在聚集在周围的一小群人全神贯注的眼睛里闪烁。

这张照片摄于1920年左右的北卡罗来纳州的一个切罗基人的家。(照片:北卡罗来纳州档案馆/公共领域)

“外面的每个人都迷路了,”莱德福德说,目光越过群山,投向远郊、州际公路、汉堡店、购物中心和约翰·缪尔中学。莱德福德说:“你上大学是为了在某个班级上四年课,然后你就能拿到一张能让你当上总经理的纸,然后你就能做一些你讨厌的工作,然后你就能因为一个你甚至不明白的原因被解雇……忘了那些吧。”“我不需要什么纸来告诉我我是谁,我有这个,”他举起一个神圣的乌龟拨浪鼓。

当被问及约翰·缪尔对他意味着什么时,莱德福德先是被告知这个人是谁,然后对这个问题嗤之以鼻。“我的人通常从这里步行到佛罗里达,”他说。“不同的是,我们都被那种亲近大自然的渴望所感动,我们就这样做了。我们没有荣耀这一个人。”莱德福德想让我们明白,美洲土著部落里到处都是约翰·缪尔,在西班牙探险家、基督教传教士和美国定居者之间,有无数的约翰·缪尔被杀害。对于美国人来说,崇拜一个突然相信他的人民一直相信的东西的人物是最大的讽刺。莱德福德叹息道:“我们取得了如此多的成就,却没有得到认可。”“一直都是这样。”

在阿肯色州的溪村州立公园,眼泪之路的一部分仍然存在。(照片:Thomas R Machnitzki/desaturated/CC BY 3.0)

莱德福德并不孤单。“这并不是我们真正为之兴奋不已的事情,”久经沙场的芭芭拉·达勒姆(Barbara Durham)说死亡谷的Timbisha部落当被问及约翰·缪尔和国家公园管理局即将到来的百年纪念对她意味着什么时,她说。达勒姆的社区位于豪华的炉溪酒店和牧场度假村的下坡。廷比沙人是唯一一个正式居住在国家公园范围内的美洲原住民部落,这个部落为保证这一特权进行了长期而艰难的斗争——公园的政策一度是用强力水管把他们的土房拆掉,然后占领土地。2000年,就在离任前,比尔·克林顿总统签署了Timbisha Shoshone国土法案正式承认廷比沙部落的生存权。

但双方的关系依然脆弱。达勒姆说,国家公园管理局官员最近邀请她在即将到来的百年纪念活动上发言。她拒绝了。“这是他们的庆祝,”达勒姆说,“不是我的庆祝。”

这是缪尔神话的阴暗面,在他的南方之旅中凸显出来。这个人把大自然看作一座大教堂,把“鲸鱼和大象、跳舞的、嗡嗡的小蚊蚋”,甚至“看不见的、调皮的小微生物”都看作是神,他却把印第安人看作次等人。后来,在加利福尼亚,他称他们“肮脏”、“像松鸦一样饶舌”、“迷信”、“懒惰”。这样的诋毁尤其令人惊讶,因为缪尔对自然的精神拥抱可以直接从印第安人的思想中提取出来。“坦率地说,我认为这是他错失良机的地方,”亨特说。“他完全错过了美洲原住民文化所能提供的美和知识,以及这对他自己的世界观的影响。”

缪尔是不是太沉迷于天定命运而忽略了之前发生的事?他是不是太沉迷于植物而忘记了是谁先照料它们的?他的父亲曾在一次与威斯康辛州邻居的辩论中说:“上帝决不会允许印第安人在如此肥沃的土地上漫游和狩猎,让它永远处于贫瘠的荒野中,而苏格兰、爱尔兰和英国的农民却可以更好地利用它。”或者,缪尔对印第安人的厌恶仅仅是因为他不喜欢那些在技术上落后的人?这种区别可能并不重要。

缪尔对佛罗里达州莱姆岛的描绘。(照片:互联网档案/公共领域)

1867年10月15日,约翰·缪尔(John Muir)从萨凡纳乘汽船抵达佛罗里达,这让他绕过了乔治亚州的海岸——一片“无法行走的森林”。他立即买了一些面包,冲进树林,但植被是如此的密不透风,以至于缪尔几乎无法离开小路去查看。“很多时候,”他写道,“我被缠绕在错综复杂的藤蔓中,就像一只苍蝇被蜘蛛网缠住一样。”

后来,在一个潮湿的小山丘上睡了一个艰难的夜晚,没有面包吃,缪尔发现了一个被伐木队占据的棚屋。“他们是我见过的最野蛮的白人野蛮人,”他写道。尽管如此,他们还是和他一起吃了一顿黄猪肉和玉米粥。尽管如此,缪尔仍然对佛罗里达的沼泽居民持怀疑态度。他们太穷,太脏,太原始。

“他真的很鄙视肮脏的人,”哈罗德·伍德(Harold Wood)解释说,他是塞拉俱乐部(Sierra Club)的一名教育家,塞拉俱乐部是缪尔于1892年创立的环保组织。“他不明白为什么熊和鹿不脏,而人却脏。”

在盖恩斯维尔之外,缪尔遇到了“我所见过的最原始的家庭场所”。一对夫妇围坐在火堆旁,在灰烬中,缪尔注意到一个“黑色的东西”——原来是一个小男孩。“鸟类筑巢,几乎所有的动物都为它们的孩子做某种床,”缪尔写道,“但这些黑人(原文如此)让他们的孩子赤身裸体地躺在泥土里,没有窝。”第二天,泥土游行继续进行,缪尔来到一间小屋,又累又饿。“我只看到了那个男人和他的妻子,”他写道。“两人都患了疟疾,而且很脏……是我见过的最脏、最无法治愈的脏东西,显然是极度慢性和遗传性的。”

Timbisha社区居住的死亡谷国家公园。(照片:Ken Lund/去饱和/CC BY-SA 2.0)

这些都是可恨的话,尽管不是缪尔观点的全部。在关于他的南方之旅的其他作品中,他同情他遇到的非洲裔美国人,并哀叹他在白人中遇到的偏执心态。然而,他对人性的看法反映出深深的矛盾,在大自然中,他似乎看到了一张空白的石板,一个在这片土地上写下自己故事的机会。

对缪尔、对国家公园管理局、对我们所有人来说,问题在于美国从来都不是一张白纸。现在我们知道缪尔的故事是错的。加州大学戴维斯分校(University of California Davis)的凯特·安德森(Kat Anderson)等生态学家的新研究表明,加州的印第安人,包括约塞米蒂山谷的印第安人,故意用火来开阔土地,增加牧场,防止更大、更灾难性的火灾,并促进生物多样性。缪尔笔下神圣的约塞米蒂并不是上帝精心照料的花园,而是当地居民精心照料的花园。

缪尔模糊的人类视野是当地作家和历史学家一直在努力解决的问题。土著作家罗伊·库克写道:“我们不知道为什么缪尔对所有美丽的国家公园地点的原住民视而不见,他如此雄辩地描述了这些地方。”“印度人是美国性格的真正良心。”

缪尔的观点确实随着时间的推移而改变,这也是事实。他在29岁时徒步前往海湾,刚到加州时也不比他大多少。后来,他去了阿拉斯加。缪尔生活在不同的部落中,包括楚克奇人和思林吉特人。“他逐渐尊重和尊重他们的信仰、行为和生活方式,”学者理查德·弗莱克(Richard Fleck)在1978年发表在该杂志上的一篇文章中写道,美国印第安季刊。他也会从对各种印度文化的矛盾态度演变为积极的钦佩。

当我们整个夏天都汗流浃背,重新赞美这位美国英雄,甚至把他捧成金块的时候,记住他的自然写作和他的自然故事确实很重要。但同样重要的是,当我们庆祝国家公园系统的建立和其中包含的所有美景时,我们要记住,这片土地上已经写下了一个强有力的故事。它有时是隐藏在人们视线中的东西。

更新,8/1:由于转录错误,我们不小心在引用中添加了“s”,将“people”更改为“peoples”。我们对这个错误感到遗憾。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们