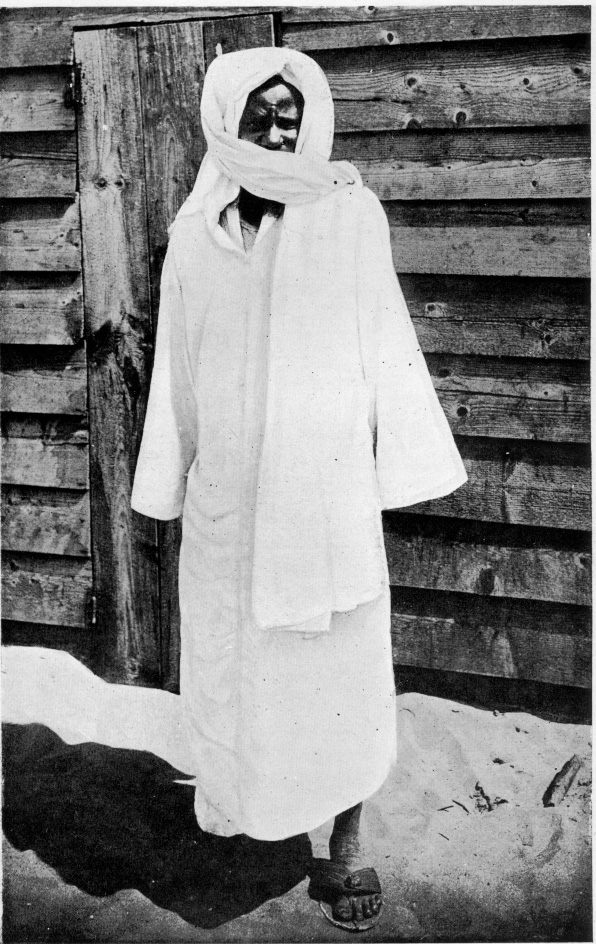

这张照片的意思是一种疑犯照片,这样当局就可以监视他了。这名摄影师是西非法国殖民政府的一名官员,他把相机对准了这位被软禁的塞内加尔人。那一年是1913年(也可能是1914年)。然而,镜头并没有捕捉到一个被困的人,而是捕捉到一种引人注目的、神话般的光芒——这个人泰然自若,他的头巾在萨赫勒耀眼的阳光下闪闪发光,他的脸模糊不清,但却不可磨灭。一个多世纪后,这幅图像变得清晰无误。

这是唯一一张已知的塞内加尔独立运动精神领袖谢赫·阿马杜·班巴(1854-1927)的照片。他以那张照片为基础,用墨水、颜料和木炭绘制了各种各样的图像,装饰着这个现代国家的各个家庭和公共场所,从音乐家和政治家Youssou N 'Dour在达喀尔的m

在19世纪后期,Mourides(意为“门徒”)作为反对法国帝国主义的和平抵抗运动出现。他们的领袖班巴(Bamba)是苏菲派(Sufi)马洛斯(或称圣人)的后裔,这个家族可以追溯到17世纪的摩洛哥。他在塞内加尔中部的家中吸引了如此多的追随者,以至于到1891年,法国殖民官员开始担心他的影响力。他宣扬对上帝的顺服,并将努力工作视为维护尊严的源泉。他的座右铭是:“向上帝祈祷,但要耕种自己的土地。”然而,他的一些精神力量和神秘感后来来自于他矜持的个性和他在皇权统治下所忍受的苦难。

班巴于1895年以模糊的罪名入狱——根据已故伦敦大学非洲伊斯兰学者多纳尔·克鲁斯·奥布莱恩(Donal Cruise O’brien)的说法,当局在他们自己的文件中承认,他们“没有明确的宣讲圣战的实例”——并被判处流放。被捕后,他被带到达喀尔北部的老港口圣路易斯。据说,当将班巴流放到加蓬的法国船只的船长拒绝让他在船上祈祷时,他把祈祷垫扔到船外,在海浪上祈祷。如今,这个抵抗的奇迹在圣路易斯的整个港口被唤起,在那里,他被笼罩的形象出现在渔船的船头上,以保护出海的船员。

众所周知,谢赫·塞里涅(Sheikh Serigne)成为了西非所有人的圣人,无论他们的信仰如何。加州大学洛杉矶分校的文化历史学家艾伦·罗伯茨指出了1913年这张照片的讽刺意味。嫌疑犯照片具有明确的目标识别。“这就是嫌疑犯照片的作用,”他说。“我们只能通过它神秘的本质来识别它。”

罗伯茨和他的妻子玛丽·努特·罗伯茨(也是加州大学洛杉矶分校的文化历史学家)在20世纪90年代访问达喀尔时,被他们在达喀尔看到的班巴图像所震惊,并与翻译奥斯曼·盖耶合作了解更多信息。下午晚些时候,他们走遍了Guel tapsamade和msamdina的街区,寻找画作。对于他们找到的那些作品,盖耶会对作品的历史进行初步调查,然后寻求许可,对关键画作进行拍摄。当房主知道他们为什么感兴趣时,他们总是被邀请进去,他们的主人说:“嗯,那个可以,那是外面。进来吧。”在里面,他们会发现更丰富的品种。罗伯茨说:“很多人都委托了艺术家,或者自己就是艺术家,他们会画这些环境。”在他们的卧室里,人们可能会用圣人的形象来覆盖墙壁天地玄黄,或祝福,在所有醒着和睡着的时刻。

从这个意义上说,这些图像赋予圣人积极的祝福,而不仅仅是他的记忆,根据穆赖德的信仰。正如罗伯茨夫妇在2007年的一篇文章在杂志上今天的非洲,这些画就像视觉形式的zikr,或者虔诚的“纪念之歌”。对穆里斯来说,追随者在诵读齐克尔时,要“在眼前保持酋长的形象,以获得精神上的帮助”。

达喀尔艺术家帕皮斯托(Papisto)的一幅壁画就是一个著名的例子。三年级毕业的帕皮斯托告诉罗伯茨,上世纪90年代,他花了几年时间在贝莱尔(Belair)社区画了一幅600英尺长的壁画,教他非正式居住区的孩子们认识重要人物,从马尔科姆·艾克斯(Malcolm X)到吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)再到鲍勃·马利(Bob Marley)。创造一个让Sheikh Serigne与现代人物共存的环境对社区和艺术家都很重要,其中一些人无家可归。但班巴是这个庞大工程的中心,它成了一种圣地。Papisto于2004年前往阿姆斯特丹参加Tropenmuseum的展览城市伊斯兰教展览。根据罗伯茨写的讣告,他在2014年去世前的最后一件重要作品是2006年为达喀尔法国文化中心的外墙创作的壁画。

对罗伯茨夫妇来说,记录受班巴启发的作品的项目具有特殊的意义,这是一项持续了20年的基础性努力,结果是一场展览和出版物,圣徒在城里(加州大学洛杉矶分校福勒博物馆),记录了他们的合作和婚姻。玛丽于2018年去世。

1902年,班巴获得赦免,从加蓬回国。回到塞内加尔,他的声望只增不减。不到两年,他再次被判刑,这次被送到毛里塔尼亚的一个沙漠营地,在那里待了四年。1907年,他再次回国,并被软禁——这张照片就是在这种情况下拍摄的。班巴自学了阿拉伯语,写了数千行诗歌和散文,虔诚的段落使他坚定地信奉苏菲派传统。根据奥布莱恩的著作,他相信他的作品可以帮助塞内加尔走向一个更纯粹的伊斯兰教。他仍然是一个沉默寡言的人,对寻找他的人群感到不满,但他支持追随者的激进主义,而不是积极地改变自己的信仰。这种个人的沉默寡言增加了他的神秘感。

1917年,摄影师保罗·马蒂(Paul Marty)在他的专著第一卷中发表了班巴的照片塞内加尔伊斯兰教研究。这本书成了“经典”,受到几代殖民统治者的珍视。具有讽刺意味的是,这本书的副本在塑造殖民者对非洲伊斯兰教的反应方面发挥了重要作用,也在信徒中传播圣人形象方面发挥了关键作用。

塞内加尔于1960年获得独立,但很少有记录表明班巴的画像是什么时候开始出现在墙上的。“我不确定这样的历史是否可以重建,”罗伯茨写道,但他推测,从20世纪80年代末开始,这些图像在达喀尔工人阶级社区的传播受到了国家政治的影响。1988年,当时的总统阿卜杜·迪乌夫监禁了他的对手阿卜杜拉耶·韦德,后者是一名忠实的mouide成员。罗伯茨说,反对迪乌夫和支持接替迪乌夫担任总统的韦德,有助于使班巴的祝福更加明显和公开。

班巴被埋葬在塞内加尔中部的图巴大清真寺。每年有数百万人到那里朝圣。如今塞内加尔约有400万Mourides成员中包括Baye Fall运动的成员,该运动以班巴的弟子Ibrahima Fall命名,其中包括N 'Dour和Cheikh Lô等流行音乐家。散居海外的塞内加尔人将他的遗产带到了国外;纽约和其他城市每年7月28日都会庆祝阿马杜·班巴日,他的著名形象会大量出现。

罗伯茨在研究过程中遇到的最多产的艺术家之一是达喀尔画家佩普·迪奥普。他们试图在21世纪初找到他,但没有找到,因为他没有固定的地址。最近,达喀尔Yataal艺术工作室的策展人追踪了包括迪奥普在内的街头艺术家的作品。策展人Mamadou Boye Diallo在两次展览中展出了他的作品。第一次是在2018年,是一场“地下”展览,横跨姆萨迪纳的街道和老房子。

一年后,一个更正式的展览,开胃标准在法国学院展馆(Pavilion de l’institut francalais)成形。迪亚洛说:“佩普·迪奥普在博物馆开幕的第二天就来看展览了。”他很高兴看到自己的作品被展出,但周围的环境让他感到不舒服。迪亚洛说:“把他带到这个地方似乎不太方便,因为那里有那么多人穿着考究,而他却没有鞋子穿。”

两个展览之间的对比凸显了艺术世界之间的鸿沟。“这也是展览标题的含义,开胃标准(类似于非标准的Diallo说。开胃标准指的是艺术家、作品本身,以及他们在现代达喀尔与传统之间架起的桥梁。

该市的黑人文明博物馆(Museum of Black Civilizations)陈列着真人大小的班巴(Bamba)照片,用玻璃照亮,证实了他在西非生活和文化中的地位。这也肯定了他的形象是如何渗透的,从基层到高级文化。

“班巴是海洋,”一句狼人的谚语说,是所有人都能获得的智慧之海。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们