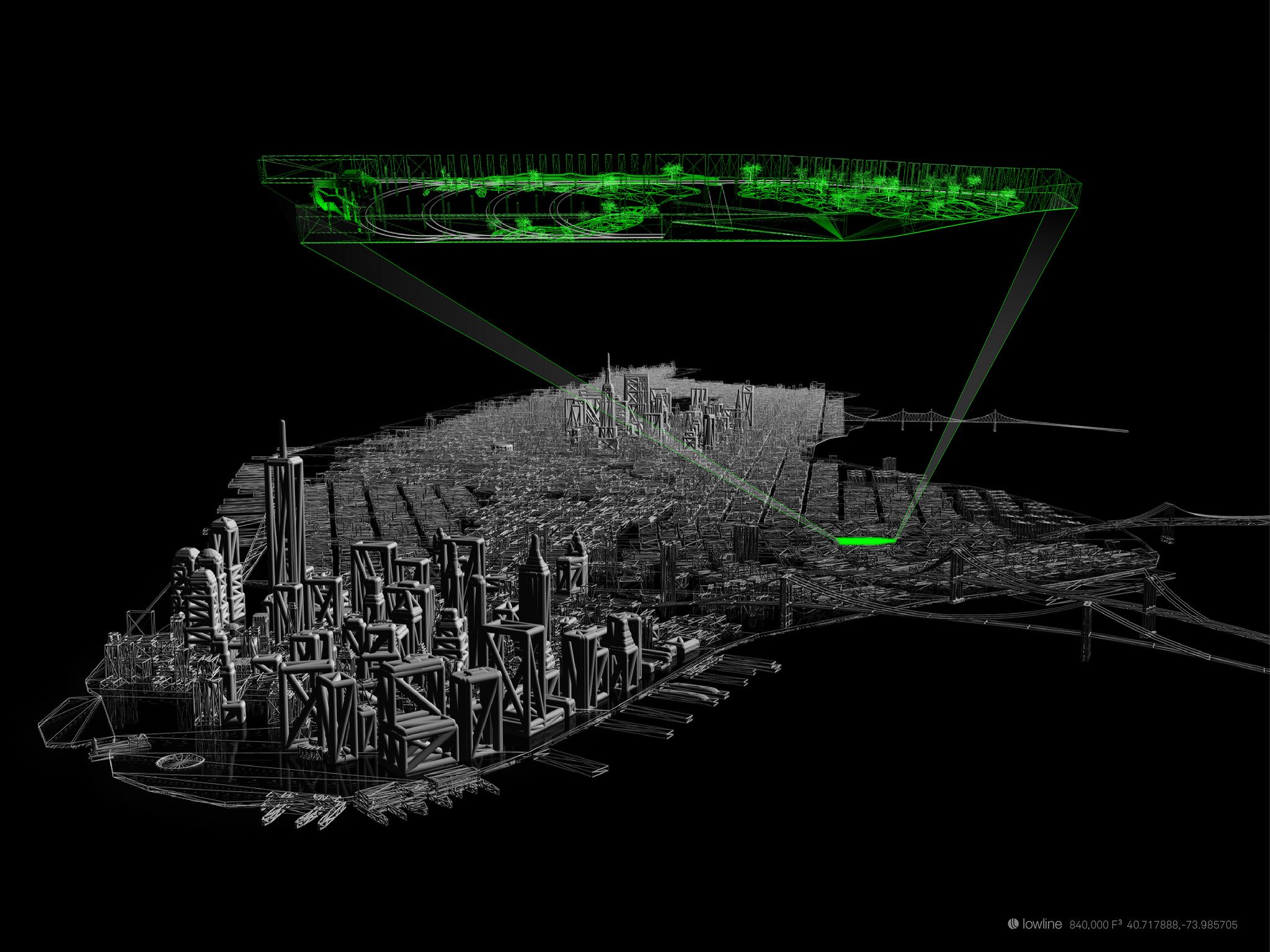

完成的Lowline效果图。(图片:Kibum公园/ Raad设计/ Flickr)

一位MTA官员走了过来2009年初的一个冬日,他来到埃塞克斯街地铁站站台上不起眼的金属门。在他周围,人们挤来挤去等火车。他们没有注意到,他拉开门锁,领着两个人走下楼梯,穿过铁轨下面的通道,来到另一边。就在几英尺远的地方,火车呼啸而过,三人走进了一个灯光昏暗的废弃终点站。高大的钢柱环绕着他们;一列又一列的柱子一直延伸到黑暗中。它感觉很大,像洞穴一样。他们注意着脚步,涉水走得更远了。在地面上,鹅卵石和电车轨道,是以前全盛时期的遗迹,混杂着各种各样的碎屑:分解的垃圾,玻璃碎片,美国在线的启动光盘。墙上的涂鸦是近代生命形式的证据。

詹姆斯·拉姆齐,建筑师,前美国宇航局工程师,自称“城市考古学家”,几个月来一直在研究这个地方,在此之前,他还研究了纽约市所有被遗忘的地下空间。他一直在寻找一个完美的地方来执行一个困扰了他将近一年的想法:如何把阳光引入一个黑暗潮湿的地方,把这个地方变成一个完全不同的地方——一个公园。在考虑了唐人街孔子广场下面的一个空间,布鲁克林大桥车站下面的“一些奇怪的东西”,以及第二大道线所有被遗弃的区域之后,他选择了这个瓶子形状的地点,一个自1948年以来被遗弃的电车终点站,大约15英尺高,600英尺长,100英尺宽(宽度在东端逐渐变窄)。拉姆齐设想了一个未来的环境,灵感来自他年轻时最喜欢的一部科幻电影,领航员的飞行。

原始空间将成为低线。(照片:丹尼Fuchs flickr /)

但现在,随着柱子使他显得矮小,拉姆齐感到了这个地方老骨头里的力量。Dan Barasch也有同感。Barasch在几周前就知道了他朋友的“疯狂想法”,并加入了他的行列。现在,在黑暗中,他沿着旧的足迹,挖掘鹅卵石。再往里走,他们发现了一个仍然完好无损的旧控制站。在他们上面,沿着波纹状的天花板,他们可以看到电车的高架电缆曾经沿着悬链线运行的地方。

和拉姆齐一样,巴拉什痴迷于纽约及其潜在的潜力。事实上,直到几周前,他一直在计划一个自己的项目:一种地下的古根海姆(Guggenheim),艺术可以在地铁站台上来来去去。但现在,站在候机楼里,巴拉什知道他的想法必须靠边站了。

拉姆齐把天花板想象成液态钢——一种像镜子一样起伏的物体,阳光可以透过它过滤下来。他想象着轨道与郁郁葱葱的绿色植物共存,孩子们在长满苔藓的岩石上吵吵嚷嚷地探索控制站。回到工作室后,他把自己的设想变成了一组电脑绘制的效果图,这些效果图似乎是从《纽约时报》的书页中冒出来的地心之旅:乳白色的光线轻轻地穿过树叶,落在玩耍的孩子和躺在草堆上的青少年的头上。

效果图展示了完成后的低线空间的外观。(照片:Kibum公园/Raad Designs/flickr)

大约一年后的2011年,拉姆齐将这些照片泄露给了纽约杂志,他们发表了一篇简短的文章,将这个项目命名为“低线”。半年之后,Barasch和Ramsey推出了一个Kickstarter运动为采光技术的原型提供资金。地下公园的图片很快就传遍了互联网。媒体把拉姆齐和巴拉什描绘成我们这个日益城市化的世界所需要的那种有远见的人。在一周内,拉姆齐和巴拉什在Kickstarter上筹集了超过10万美元。

然而,被这个想法的冷静所吸引,很少有人停下来考虑一个简单的事实:公共空间不是科技初创企业。这不是一款你在众筹目标达成后就可以交付给支持者的产品。六年前构思的“低线”,如今已成为一个非营利性的倡导组织,努力将这个想法变为现实,但在它看到光明之前,仍有许多障碍需要清除——最紧迫的是说服MTA将该地点的运营控制权交给纽约市。就像效果图中想象的那样,就像这些效果图在网上一样受欢迎,“低线”将占据一个真实的物理空间,一个期望、紧张、官僚主义和历史碰撞的空间。

“低线”将位于下东区。(照片:花园/ flickr)

位于下东区,一个有着悠久的种族和阶级多样性历史的社区,低线将提供1.5英亩的绿色空间三个最密集的社区在纽约市。但是下东区,有一些16万人居住在1.7平方英里的土地上在过去几十年的发展中,北京发生了翻天覆地的变化,使低收入居民越来越面临流离失所的风险。没有一项提议能避免争议。没有空间是没有后果的——即使是被遗忘了60多年的三个街区的废弃地下空间。

“低线”可能只是美国公私合作场所悠久历史中最新的一个例子,但这一趋势在过去几年出现了令人不安的转变。公共公园虽然急需公共部门的资金,但正在经历私营部门前所未有的投资热潮。亿万富翁媒体高管巴里·迪勒(Barry Diller)愿意向纽约市捐赠1.3亿美元,从零开始建造一座公园,但没有私人捐助者的公园,通常位于城市贫困社区,必须在市政和州政府资金不足的情况下凑合着用。建筑评论家Inga Saffron将其描述为“一个拥有和没有的双层公园系统”。你也可以用同样的方式来描述城市居民。

从一开始,Lowline就声称是下东区社区的空间。但是是哪个社区呢?无论是在现实中还是在感知中,“低线”到底是为谁服务的?而且,如果它真的建成了,它会在什么下面呢?

威廉斯堡大桥和德兰西街,下东区,1919年。中心的售货亭通往地下电车终点站;左边大一点的通往地铁。(照片:公共领域/开始)

在威廉斯堡大桥(Williamsburg Bridge)以西约半英里处,也就是下东区的德兰西街(Delancey Street)以南,有一小块灰色混凝土地,毗邻一片停车场的海洋。远处是褐色灰色的公共住宅区。这里嘈杂、开阔、灰蒙蒙的,和六年前詹姆斯·拉姆齐第一次考虑正下方的场地时几乎一模一样。这些停车场是拉姆齐考虑的一个重要部分;毕竟,阳光在纽约是一种不寻常的商品。

此外,也没有理由相信这些地块会被填满。这些房子已经空置了40多年。

在曼哈顿,这种空置根本说不通,在下东区就更说不通了。那个社区拥有整个曼哈顿最令人垂涎的一些房产,部分原因在于它靠近金融区的黄金地段和“时髦”的名声,但也是因为这个社区在美国人的想象中占有一席之地。当移民潮在19世纪和20世纪初涌入美国时,成千上万的移民在下东区定居下来,挤在廉价公寓楼里。今天,我们可能会把这个地区浪漫化,因为这里充满活力的移民群体、他们的手推车和家乡的商品混杂在一起,但一个世纪前,这里是贫困和疾病的滋生地,也是纽约市政府官员担忧的主要原因。

事实上,这就是德兰西街下电车终点站存在的原因。从1908年起,威廉斯堡电车(Williamsburg Trolley)载着下东区的居民穿过威廉斯堡大桥(Williamsburg Bridge),从拥挤的廉租房前往布鲁克林(Brooklyn)的广阔地带。虽然电车通过高架电缆在地面上行驶,但终点站被安置在地下,以安抚居民,他们抗议一个“精巧的装置”占据了德兰西街。这个决定有一个好处:地下终点站将电车与城市蓬勃发展的地铁系统连接起来。

然而,从20世纪20年代开始,这座城市开始投资于公共汽车、高速公路和地铁,而不是无轨电车。电车在1948年12月结束了在桥上的服务。威廉斯堡电车终点站(Williamsburg Trolley Terminal)闲置了几十年,悄然淡出人们的视线。在整个20世纪50年代,随着人口和资源从城市逃到郊区,下东区的大片地区被城市规划者忽视了,而在20世纪初,这些地区曾被定为“贫民窟”拆迁。那些没有财力离开的人则留在了下东区越来越破旧的建筑里。

1911年垃圾收集工人罢工期间,下东区埃塞克斯街和赫斯特街的成堆垃圾。(照片:美国国会图书馆)

1965年,纽约市政府买下了德兰西街以南一块20英亩的土地。为了拆除占据14个街区的廉价房屋,代之以新的公共住房,政府将该地区命名为苏厄德公园城市更新区(SPURA)。大约1852个低收入家庭——主要是波多黎各人、非裔美国人和中国人——被赶出了他们的公寓。政府承诺,他们很快就能回到新的补贴住房。

然而,到1967年,民众支持“城市更新”的潮流——此时通常被称为“黑人迁移”——发生了转变。虽然开发了一些小地块,但大部分土地仍然是空置的废墟。

随着这座城市进入20世纪70年代和破产,承诺的公共住房成为它最不关心的问题。房东们抛弃了几乎一文不值的房产,要么拖欠市政府,要么烧掉它们来收取保险。下东区变成了昔日的荒凉阴影。但正是由于这个社区的衰落,它对一批新居民的吸引力越来越大。受低租金的吸引,一群所谓的“城市先驱者”——白人、单身、大学毕业生,收入水平高于长期居民——在20世纪80年代开始在下东区定居。这些先驱者,包括年轻的专业人士和艺术家,重新唤起了开发商对下东区住房存量的兴趣。

但下东区的中产阶级化并不容易。社区组织的传统可以追溯到19世纪中叶,当地居民在捍卫自己的权利方面有着不同寻常的装备。库珀广场委员会(Cooper Square Committee)成立于1959年城市重建的全盛时期,而其他一些组织,如1977年成立的Good Old Lower East Side (GOLES),则在整个80年代推动了抵制运动。新来者和长期居民阻碍了新的开发,他们侵占了空地,把它们变成了社区花园。包括无家可归者、低收入者、艺术家和无政府主义者在内的擅自占用者搬进了废弃的廉租房,并在窗户外悬挂标语,宣称:“这片土地是我们的!”和“非卖品!”

然而,随着市长鲁道夫·朱利安尼(Rudolph Giuliani)将“清理”城市街道作为自己的使命,上世纪90年代的下东区变成了一个奇怪的怀旧复制品,再现了昔日的自己。夜总会、酒吧、艺术画廊和精品店向70年代的粗犷风格致敬,但以更安全、更昂贵的形式出现。在他的书中,卖掉下东区在美国,学者克里斯托弗·梅尔(Christopher Mele)将他观察到的新开发项目描述为“向甚至模仿它们威胁要取代的社会元素的外观和感觉”。

随着资金不断流入这个社区,低收入居民的处境变得越来越不稳定。1993年和1997年的《租金管制改革法案》允许房东在其租金管制公寓出现空置时收取市场价格,这为房东提供了赶走租金稳定租户的动力。毫不奇怪,很多人都这么做了。该地区的住房倡导者报告了所有恐吓租户的措施:在冬天切断暖气,不停地施工,老式的骚扰。

1990年和2000年的人口普查数据显示,下东区同时失去了最低收入群体的租房者(损失8647套低收入住房),因为它在其最高时期获得了租户。从2000年到2009年,下东区的房屋平均价格暴涨了321%从125,326美元到528,413美元),年收入超过15万美元的居民数量增加了两倍。与此同时,在10年的时间里,大约有1.1万套受租金管制的住房消失了。

一直以来,SPURA的20英亩,14个街区珍贵的纽约市土地,曾经承诺用于经济适用房,仍然固执地,公然空着。

2012年的“低线”遗址,铁轨清晰可见。(照片:花园/ flickr)

拉姆齐把低线的照片泄露给纽约杂志2011年9月,一切都变了。虽然参与该项目的人最初对拉姆齐在这么早的阶段就公开感到“愤怒”,但拉姆齐内心深处知道,这些照片会让“低线”出名,这样他们就可以以一种有意义的方式开始筹款了。它做到了。回首今天,自信、娃娃脸、爱骂人、爱笑的拉姆齐“绝对没有遗憾”。这只是拉姆齐之前多次成功完成的那种鲁莽的动作。

在耶鲁大学,年轻的拉姆齐心血来潮转学建筑学,并且表现出色。25岁时,凭借才华、年轻的自负和一些有价值的人脉,他创办了自己的公司。几年后,这家名为Raad Studio的公司拥有了一批稳定的纽约富人客户。然后,在32岁的时候,拉姆齐推出了“低线”,引发了雪崩般的兴趣。一周后,他和Barasch向社区委员会提交了他们的提案。虽然在那个阶段,两人并没有寻求任何官方批准,但社区委员会成员的反应是积极的。

这一愿景最初是由拉姆齐提出的,但现在是由巴拉什来实现的。略显笨拙,让人觉得很书呆子,留着尖尖的头发,一副常年不刮胡子的样子,Lowline的执行董事有一种年轻、理想主义教授的气质。他用完整的、深思熟虑的句子解释说,自从1999年从康奈尔大学毕业以来,他一直在“试图找到一种让世界变得更美好的方法”。他曾在肯尼亚为联合国儿童基金会工作,然后是布隆伯格政府,然后是谷歌。他的最后一份工作是在一家致力于利用科技理念造福社会的智库工作。但在为别人的想法工作多年之后,巴拉什准备捍卫他自己的想法。他放弃了稳定的工作和薪水,把“低线”变成了一个非营利组织,他毕生的工作都是为了倡导它的创建。

巴拉什的父母是纽约的长期居民,他们在70年代逃离了这座城市(拉姆齐的父母也是如此),但他从未体验过父母远离的纽约。巴拉希在马萨诸塞州的一个苹果农场长大,对他来说,每个假期都是在纽约度过的;地铁、涂鸦、衰败并不是城市衰败或犯罪的标志,而是充满活力、创造力和生命的标志。下东区是他身份的重要组成部分。

但是让社区委员会同意任何大规模的发展计划都不是一件容易的事。毕竟,围绕低线地块正上方的SPURA地块的斗争已经持续了几十年。2003年,在社区委员会的一次会议上,一些选民(主要是新移民和长期犹太居民)指责说,单纯的经济适用房建筑群将会造成严重后果演讲者说,“创造更多的贫民窟。”会议演变成一场种族蔑称的争吵。警察将公共住房倡导者赶出大楼。

一些幕后的戏剧性事件甚至更糟。实际上,议员谢尔登·西尔弗(Sheldon Silver)和他的朋友、大都会犹太贫困委员会(Metropolitan Council on Jewish Poverty)的领导人威廉·e·拉弗格尔(William E. Rapfogel)花了数年时间秘密阻止在SPURA开发经济适用房的项目,的纽约时报2014年发布。修建石墙显然是为了保护这个社区的犹太人身份。(拉弗格尔随后被捕,并被控在2013年窃取700万美元回扣;西尔弗议员被指控欺诈和敲诈勒索2015年)。

2009年初,社区委员会成立了一个SPURA特别工作组,由来自下东区所有交战派系的代表组成,以制定一套开发指导方针,最终将这段漫长的争吵历史抛在一边。几乎是在同一时间,旧的紧张关系爆发了。住房倡导者坚持:该地块上100%是经济适用房。其他人反驳说:零。2010年,该市聘请了一名调解人,设法达成共识。

在低线的六边形设计的特写。(照片:丽萃Zevallos /花园)

最终,2011年1月25日,投票的日子到来了。今天,这块闲置了43年的土地的未来将被决定。

当巴拉希和拉姆齐在为一个被遗忘的电车终点站策划、梦想和描绘他们的愿景时,社区特别工作组正在激烈地讨论正上方大片土地的命运。起草的指导方针建议一个混合用途的地点,其中50%的住房专门用于永久低收入和中等收入的居民。

达马里斯·雷耶斯(Damaris Reyes)是特别工作组最直言不讳的住房倡导者之一,也是GOLES的执行董事,她在进步和原则、创造历史和忠于她的社区之间进退两难。作为一名公屋居民,这位44岁的老实人对开发项目是如何把不了解自己权利的低收入居民赶出去的再熟悉不过了。她决心防止SPURA遭受类似的命运。

她的选民希望70%的土地至少用于经济适用房。“投票那天,我得告诉你,发生了很多事,人们接到电话,游说。我们一直说不,我们要看到更多(住房),我们要看到更多,我们要看到更多。”

在三个半小时的时间里,投票结果悬而未决。压力是巨大的:经过两年的努力和40年的痛苦历史,住房倡导者会阻止这些指导方针吗?

或者他们会在最后一刻支持这个计划吗?

当这个问题最终被提出时,工作组批准了这个计划。人们跳起来,鼓掌,哭泣。

对雷耶斯来说,这是一个苦乐参半的时刻。她想庆祝她和其他人为之奋斗的胜利,和她的朋友和同事一起参加这个历史性的决议。但只有她投了反对票。不管有没有她,不管是好是坏,发展计划都在向前推进。

2012年3月,纽约市经济发展公司(NYCEDC)启动了必要的公共审查程序,该公司是一家将项目从概念到具体的公共公司。SPURA真的发生了。

低线预计将于2020年开放。(照片:花园/ flickr)

拉姆齐和巴拉什的问题很严重。几十年来,低线公园的选址一直是一条宽阔的双向街道,南边是停车场,因此它有很多阳光直接照射。既然NYCEDC致力于开发SPURA土地,很明显,Lowline的顶部表面很快就会被新建筑的阴影所笼罩。他们的项目能在这种新的城市景观中发挥作用吗?

有一件事是肯定的:不管上面发生了什么,他们都需要合作。

拉姆齐最初的概念是使用一系列收集器,类似于大型水槽或卫星天线,它们位于场地上方,捕捉阳光,将其汇集到一个管道中。然后,光将被灌入地下,并通过分配器释放到空间中。但获得可靠的光源并不是他们面临的唯一挑战。

2012年4月,拉姆齐和巴拉什委托人力资源与发展顾问公司(HR&A Advisors)进行了一项规划研究。这家备受尊敬(且人脉广泛)的咨询公司曾帮助高线公园启动建设。这份报告将回答三个至关重要的问题:低线铁路是否可行?它会盈利吗?最重要的是,这个东西要花多少钱?

在撰写报告的过程中,拉姆齐找来工程公司奥雅纳(Arup)帮忙整理技术方面的内容。他们使用软件来确定阴影如何在一年中的每一天的每一个小时影响低线站点的表面。到2013年2月,他们有了一个解决方案:在特定的高架区域放置带有跟踪机制的收集器。就像巨大的向日葵一样,集热器将沿着太阳的路径,将捕获的光重新定向到低线站点正上方的几个聚光器。从那里,光将被输送到地下。

几个月后,人力资源分析公司的报告来了:是的,“低线”是可行的,它可能会盈利,但要实现它可能需要花费4400万到7200万美元。

该报告将Lowline描述为一种新型的混合体,融合了公共空间和文化设施,一个文化公园。东侧,基地向内逐渐变细的地方,将有密集的植物;一旦柱子被拆除,西侧可以成为一个5000平方英尺的“广场”,用于举办活动或表演。HR&A估计,虽然低线公园每年的运营成本在240万美元到400万美元之间,但他们可以通过食品和饮料特许经营、活动租金、门票活动、赞助项目和捐款等收入来抵消这些成本。

事实上,该报告估计,作为文化和艺术场所的Lowline将使SPURA的土地价值增加1000万至2000万美元,并使纽约市受益1500万至3000万美元(30年净现值),其中包括销售,酒店和房地产税。

2013年夏天,当开发商为SPURA竞标时,Lowline激起了人们的兴趣,这是可以理解的。“基本上每个开发商都向我们示好。”Barasch讲述。“他们来找我们说,好吧,你们的项目就在我们的项目下面,我们谈谈吧。它吸引了所有的关注,所有的媒体,它似乎有一个有趣的氛围,一个有趣的品牌附着在它身上,低线怎么可能成为这个包装的一部分?”巴拉什和拉姆齐说服了七个竞标团队中的每一个在他们的提案中加入了“低线”。

2013年9月17日,在市长迈克尔·布隆伯格任期的最后几个月,SPURA选定的开发商公布了。他们提出的计划名为“埃塞克斯十字路口”(Essex Crossing),这是一个大规模的综合开发项目,将创造25万平方英尺的办公空间、一个1.5万平方英尺的公园、1000套公寓、三个街区的市场空间(一些在地下,为Lowline提供了一个潜在的连接点)、一个社区中心、学校、屋顶农场、保龄球馆和电影院。

该项目还宣布了一个时间表:第一阶段的建设将于2015年初开始,而第二阶段(包括Lowline正上方的地点)将于2018年开始。

不管是好是坏,巴拉什和拉姆齐也有一个时间表。他们知道,为了营造一种紧迫感,他们应该利用SPURA的势头,尽最大努力配合二期工程的建设。获胜的团队非常愿意与他们合作,但最终决定Lowline是否能够继续发展的决定权并不在开发者手中。

倒计时开始了:用五年的时间说服MTA将场地的控制权移交给纽约市,筹集6000万美元,把社区吸引到他们身边,让他们的梦想成为现实,现在已经酝酿了四年。

光线过滤到低线。(照片:Kibum公园/Raad Designs/flickr)

2014年10月,纽约市副市长艾丽西娅·格伦宣布支持该项目,称其为“城市的下一个伟大的公共空间Kerri Culhane是一名社区组织者为The Lo-Down撰稿一个关注社区的博客,强烈反对,说它更像是一个“企业中庭”,而不是一个公园,并预测它在冬天会很脏,在夏天不受欢迎,像高线公园一样,主要是为游客和房地产开发商设计的。这篇评论文章包含了一个诅咒但真实的断言:“社区不存在任何机制来提供这个公共空间可能是什么。”

对于Lowline团队来说,直到他们知道Lowline是可行的,他们才想要开始一个社区知情的设计和规划过程。用Barasch的话来说:“我们不想浪费人们的时间。”尽管“低线”项目现在得到了白思豪市长(Bill de Blasio)政府的支持,但行动缓慢、错综复杂的大都会交通局(它不向纽约市负责,而是向州政府负责)仍然是一个主要的官僚障碍。

然而,几周后,巴拉希和拉姆齐认为,这个项目现在已经足够成熟,他们可以开始开展社区外展活动。在为社区青年建立了一个社区外展项目(青年设计师工作室)之后,他们找到了赫斯特街合作组织,一个帮助社区利用设计作为社会变革工具的组织,帮助他们打开与下东区居民沟通的新渠道。

执行董事贝特西·麦克林(Betsy Maclean)对接受这个客户持保留态度。如果“低线”只是为大型派对或时装秀设计的,如果它“是真实的或感觉的——是现实的或感知的——而不是为社区成员设计的”,那将是一个问题。但它是可解的。更麻烦的是这个项目的系统性问题:

“开发通常是这样进行的,尤其是在低收入社区,开发商或市政府带着他们的设计进来,把它放在社区面前,然后说,‘你们怎么看?甚至不是“你觉得怎么样”,而是“处理它”。然后,社区必须以某种方式找到资源——或者根本没有资源——并发起一场运动,对最有可能完成80%的事情做出反应。这显然是一团糟,而且效率极低。”

麦克莱恩语速很快,尤其是当她对自己的话语充满激情时(这是经常发生的)。“在一项真正的规划研究中,你不会带着一个既定的结论进入,”她大声说道。“你进去说,让我们看看,这是否有益?因为也许它不能。”

换句话说,那些可能充实纽约市金库的1500万至3000万美元的“低线”相关资金,可能对真正的居民没有帮助。与该项目明显相似的是高线,这是一个非常受欢迎的再利用项目,将废弃的高架铁路改造成一条公园路。高线公园的资金不仅来自政府资金和私人捐款,还来自出售“空中权”。开发商随后在高线公园周围建造了比分区法通常允许的高得多的建筑。这引发了该地区建筑环境的重大变化:汽车修理店和夫妻店继续关闭,而拥有令人惊叹的高线景观的豪华公寓大楼不断拔地而起。

Barasch称High Line的创始人是“我们这一代最引人注目的社会城市企业家”。但是,他补充说,“我们也可以从人们对高线公园的担忧中学到一些东西。它在社区中有多根深蒂固?它是给游客的还是给住在附近的人的?是否存在太受欢迎(意思是太拥挤)这样的事情?我认为我们可以从中学习并尝试解决所有这些问题。”

拉姆齐认为,规划也将使低线公园“避免高线公园的许多陷阱”。事实上,该项目的效果图只是暗示了空间的可能。巴拉希说:“重要的是你把这个空间用来做什么,它变成了什么,它如何塑造人们的生活。”“我们希望这个空间成为一个公共设施,我们想要光线、植物和树木。除此之外,我们还没搞清楚。我们不知道它将如何被使用。这就是我们希望社区帮助我们做的事情。”

一个低线的愿景。(照片:Kibum公园/Raad Designs/flickr)

在许多方面,“低线公园”这个“文化公园”是我们许多公园正在成为的一个终极象征:文化机构,由所有者制定政策和法规,而不是曾经盛行自由假设的公共空间。低线将是一个非营利性的运营实体,将为公共空间筹集私人资金并进行管理。

自上世纪80年代以来,由于预算限制和政治约束,地方政府和公园管理部门越来越无力维护城市公园,“低线公园”是一种更广泛的公私合作现象的一部分。纽约市的许Beplay客户端安卓版多地方看起来和感觉上都是公共的,比如著名的祖科蒂公园(Zuccotti Park),那里是“占领”运动的发生地,但实际上是私人所有的。今天,公共空间和私人空间之间的界限显然是模糊的。

从一开始,Lowline团队就受益于在私人世界里有相当多的关系。甚至在巴拉什介入之前,拉姆齐就找到了他的朋友拉文内尔·博伊金·库里四世,后者是对冲基金Eagle Capital的董事总经理约240亿美元)作为Lowline的联合创始人。虽然库里很少在媒体对“低线”的报道中被提及(他现在的角色更多的是感兴趣的观察者,而不是积极的参与者),但正是库里安排了与市长办公室的首次会面,这样拉姆齐才能了解到可供他使用的地下空间。

库里只是该项目吸引的强大人物之一;快速浏览了一下低线商店董事会揭示种子投资者,开发公司的负责人,和富有的企业家。该项目的“反春晚”筹款活动吸引了一批备受瞩目的人群。最后一次是由斯派克·琼斯和莉娜·邓纳姆主持的,今年的门票超过了1500美元。

迄今为止,Lowline只从市议会议员Margaret Chin(她代表曼哈顿下城第一区)和Daniel Garodnick那里获得了8500美元的公共资金,用于资助本月开幕的Lowline Lab展览。在那里,该基地测试了阳光技术支持植物生命的能力。拉姆齐最近发现,这台机器来自一家韩国公司,这家公司已经研发出了他想要实现的光传输技术。

“在一个理想的世界里,”巴拉希说,“低线铁路将完全由公共资源提供资金。”当你有公共资金时,你会有一种来自民选官员的合法性。”

“低线”已经筹集了大约100万美元,几乎全部来自私人捐款。然而,正如HR&A报告中所述,“低线”计划“积极寻求公共资金来源”,不仅是为了获得“合法性”,也是为了安抚那些“在确保项目在场地控制和公共资金方面得到公共合作伙伴的支持之前,不愿意承诺资金”的私人捐助者。

“低线”估计,大约700万美元的公共资金将来自税收抵免计划;其余资金可能来自市、州和联邦拨款。考虑到“低线”已经获得了巨大的政治支持,这些拨款似乎是可能的。然而,争夺公共资金需要进入零和游戏。在这种情况下,Lowline必须与其他社区组织竞争下东区的资源,尤其是该社区现有的、资金不足的社区花园和公园。

从根本上说,低线公园不是一个公园,而是一个包含少量入口的绿色空间。根据巴拉希和拉姆齐的说法,这是一个保存人工制品的项目,讲述了美国的起源故事。他们将其描述为当地企业和未来发展的经济发电机,纽约市品牌的福音,以及真正的社区设施。

所有这些说法在某种程度上都是正确的。然而,与所有赢得慈善家和政府青睐的公私空间一样,提议的好处往往掩盖了潜在的不平等。

“低线”将把一个原电车终点站改造成一个相反的地方:一个吸引人们进入的漩涡。电车终点站原本是为了让人们离开下东区。然而,对于成千上万的居民来说,下东区仍然是一个逃离的地方。虽然新的居民和企业试图搬进来,一些居民愉快地套现迁出,但许多公共住房居民仍在努力保住自己的家园和社区,尽管资金不足的维护、持续的暴力和社会耻辱使日常生活变得更加艰巨。也许唯一改变的是另一半是如何生活的是这两个部分现在更接近了,而下东区的建成现实掩盖了另一半的存在。

这就是为什么SPURA需要这样一个漫长而费力的过程。该开发计划是许多不同利益相关者的结果,包括高收入和低收入的人,他们聚集在一起要求拥有这片土地。虽然结果可能远非完美,但它代表了社区对某些设施的综合愿望,包括相当数量的经济适用房单元,文化中心-换句话说,它代表了交换条件的美好实现。

“低线”并非来自社区的集体思想。但有远见的项目很少能做到这一点。毕竟,如果不是因为酷的因素,一个不寻常的想法产生的疯狂的想法,“低线”永远不会引起媒体的兴趣和支持。政府官员和投资者都在支持这个项目,赫斯特街合作公司正在研究该地块如何使社区受益,最重要的是,MTA似乎终于同意了地块转移。MTA的对外沟通总监亚当·里斯伯格在一封电子邮件中写道:“只要城市和其他利益相关者支持这个项目,并且它不会给MTA带来财政负担,我们就不反对(低线)转变为公园项目。”

随着“低线”成为现实的可能性越来越大,有一件重要的事情要记住:“低线”可能给下东区带来的资源不应该留在地下。

低线实验室。(照片:菲利普·兰格/The Lowline/flickr)

下东区(Lower East side)一条繁忙的街道上,一栋土红色建筑的侧面有一扇不起眼的金属门,唯一能与之区分的是两个粗粗的黑字:LOWLINE LAB。

这扇门让位于一个由仓库改造而成的黑暗展览空间。放大的广告牌详细描述了低线酒店的每一步历史。其一:太阳能收集技术的复杂性,这需要借助于白天反射阳光的镜子和夜晚辅助的电灯。另一个原因是:实验室里植物的多样性,它们被特别挑选出来,在这些不寻常的条件下茁壮成长。

一张海报展示了低线酒店的“标志性”入口:一个遮阳篷,就像从街道上剥下来的一块混凝土,就像一张纸的一角。它提供了一窥诱人的,发光的花园,并激活了上面的街道,以致敬德兰西街的历史配置。20世纪之交这条街道的一张历史照片显示,人、电车、汽车和马车在争夺空间。海报暗示,“低线”是一种补偿:它提供了这个社区几个世纪以来所需要的绿色公共空间。

转过拐角,她就在那儿。低线测试。这不是19世纪下东区居民渴望的那种公园——这是21世纪独特的空间。

郁郁葱葱的植物覆盖着混凝土地板,悬挂在天花板上,就像活的钟乳石。在他们的上方,工业天花板的下方,悬挂着一个天篷——不是像效果图所显示的那样起伏和波浪,而更像是一个由灰色几何沙块拼接而成的被子。在植物群中,年轻的城市居民在自拍和Instagram上拍照;有几个人惊呼菠萝不是长在树上,而是长在灌木丛里。一位老太太和一对新搬来的年轻夫妇攀谈起来:“他们说还需要五年左右的时间。我现在75岁了,所以……”她让这个意思在他们之间徘徊。

一个推着婴儿车的家庭考虑了一下这个场景,有点困惑地迅速离开了。哥伦比亚广播公司新闻的一个小摄制组采访了一位游客,然后转向悬挂在绿洲中央的奇怪装置。它就像马蒂斯(Matisse)的一幅移动画,但不是五颜六色、异想天开的形状,而是三个不起眼的圆形镜子。这就是阳光如何通过几个发光的荧光灯管从屋顶过滤下来,均匀地分散到下面的植物上。清晰的太阳光线和黄色的人造光线之间的区别是显而易见的。

当太阳光短暂消失,展品变暗时,一位父亲指着上面对儿子解释说:“有一片云走了!”男孩抬起头。当然,在天篷下,是看不见云的。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们