3月11日,世界世界卫生组织在瑞士日内瓦举行的新闻发布会上宣布,冠状病毒的爆发已经结束正式成为流行病。几天后,在八千多英里外,西班牙科考船赫斯帕里得斯在德雷克海峡(Drake Passage)——南美洲和南极洲之间的汹涌水域——掀起了16英尺高的巨浪。

它的乘客,大约36名科学家和军事人员,是从西班牙在南极洲的两个研究基地撤离的,他们发现自己在与即将到来的世界关闭赛跑。如果他们没有在边境关闭、航班停飞之前到达阿根廷,他们就有可能被困在一个遥远的港口,而一种传染性极强的病毒正在全球各地肆虐。

虽然我们大多数人花了几周时间才开始认真对待COVID-19危机的严重性,但船上的人赫斯帕里得斯我们将离开地球上唯一不受其影响的大陆。如果他们成功上岸,他们将被推入一个完全不同的世界,一个让他们回家的旅程变得更加危险的世界。对他们中的许多人来说,冠状病毒本身比被无意中囚禁在地球冰冷的尽头更令人恐惧。

他们的航行将是一场即兴的挑战,其中每一个即时的航行决定都可能导致成功或失败,回家或无情的大海,保持健康或冒险将病毒带回家给亲人。

新年伊始不久,南设得兰群岛(South Shetland Islands)一切如常,这里由一系列岩石组成,位于南极大陆以北60英里处。该群岛的利文斯顿岛(Livingston Island)在气温略高于冰点的情况下,覆盖着一层典型的钻石尘雪。在陆地上,蓝色的冰呈螺旋状,看着深蓝色的冰山在寒冷的海水中漂过。

乔迪·费利佩Álvarez是利文斯顿西班牙研究基地的负责人,胡安·卡洛斯一世于2月中旬抵达。只有在南极洲的夏季才有人在这个基地工作,那里住着一小群科学家,他们每天都在工作。“一切都很完美。每个人都心情很好,”他说。

西班牙在邻近的欺骗岛的加布里埃尔·德·卡斯蒂亚基地也是如此。刻着一个坩埚形的疤痕,是一种灾难性的喷发四千年前,这个岛上有地热加热的黑沙滩通常挤满了帽带企鹅为各种各样的研究提供了一个极好的平台。

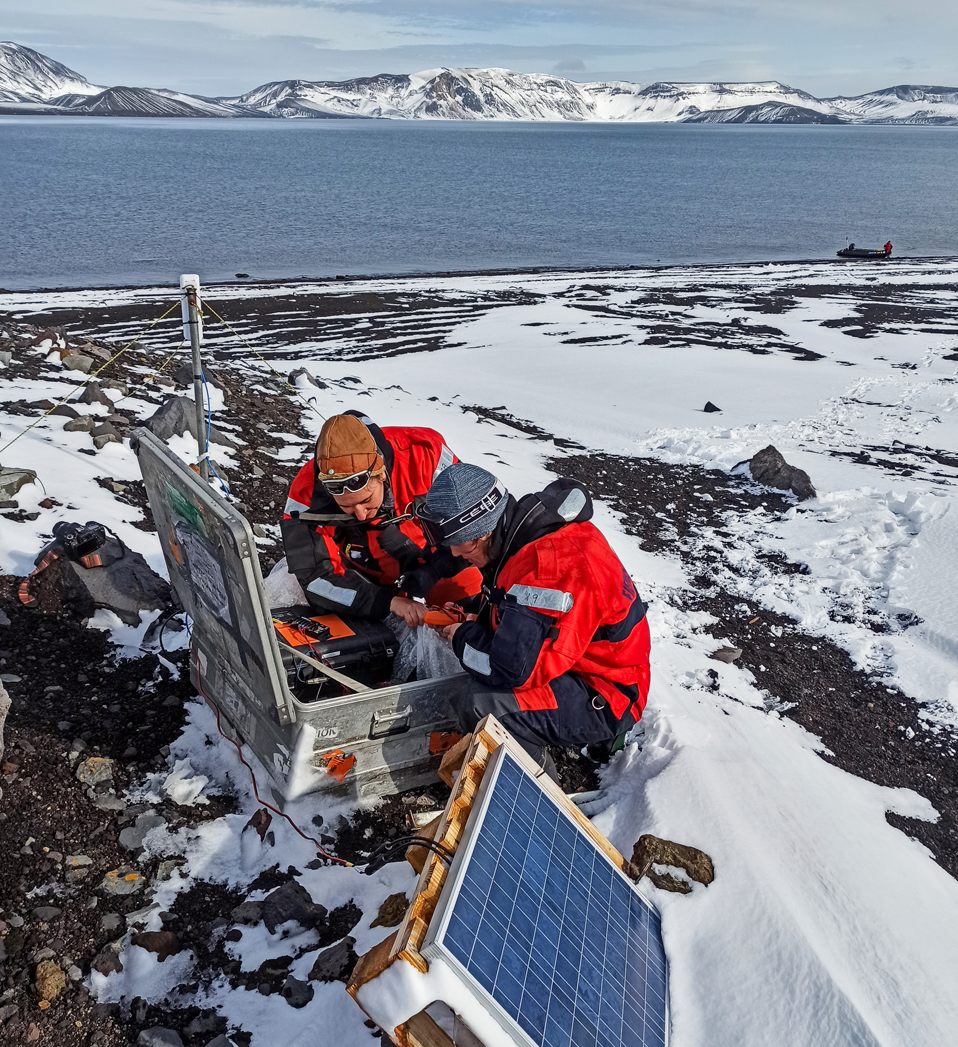

Itahisa González Álvarez是利兹大学地震学博士生,他在1月底来到了Deception。她的工作是监测岛上活火山的地震活动。有一段时间,一切都很正常。

但到2月底,欧洲出现了令人担忧的冠状病毒感染病例。来自国内民众的担忧信息和大量关于冠状病毒的在线文章——并非所有文章都是可靠的——传到了基地。“这看起来很糟糕,”她说,“但我们当然无法想象情况会变得多么严重。”

3月初,航班停飞的频率越来越高。随着意大利全国范围的封锁,其他10个欧洲国家也开始封锁,欧洲已成为疫情的中心关闭边境。西班牙加入他们几乎是不可避免的。

一种发自内心的恐惧感席卷了两个基地。随着许多人担心朋友和家人的安全,随着西班牙政府开始策划下一步行动,科学家和军事人员开始怀疑他们是否会无限期地被困在南极洲。其他国家设立的南极研究基地的科学家们也在考虑这个问题留在白色大陆上在接下来的几个月里,天气越来越冷,而其他人则希望能被送到安全的地方特别遣返工作。

乌斯怀亚是阿根廷南部的一个港口,是南极研究人员的一个常见中转站,但该国也在考虑关闭自己的边境。由于担心发生最坏的情况,西班牙当局决定派遣赫斯帕里得斯这是一艘停靠在智利的西班牙海军科考船,它将前往南极洲,并在为时已晚之前将两个基地的工作人员送到阿根廷。如果他们被困在那里,总比穿过德雷克海峡好。

船到港日期不断被推迟,从3月19日推迟到3月16日。然后,在3月12日,基地发现它将在两天内到达。正常情况下,工作人员将有一周的时间关闭所有设备,保护所有科学设备和生活区免受南极严冬的影响。这一次,他们只有一天时间。González Álvarez和她的同事们在欺骗的火山大锅周围跑来跑去,在强风中取回地震监测设备。其他人不仅匆忙打包自己的设备,还有他们所有的食物、药品和垃圾。

在利文斯顿,基地医生被要求为每个人回到一个现在被冠状病毒控制的世界做好准备。菲利佩Álvarez是一名训练有素的生物学家,他知道感染的风险,也知道如何安全地戴上和摘下口罩和手套。基地里的其他人不太了解情况,所以他们接受了生物安全和恶意微生物学的速成课程。菲利佩Álvarez回忆他们被告知:“你看不见它,你感觉不到它,但它会以一种艰难的方式影响你。”就像准备在另一个星球着陆一样。

赫斯帕里得斯按计划到达,从两个基地集合人员,第二天开始向乌斯怀亚冲锋。这次航行花了三天时间,大部分时间都是在暴风雨中度过的,暴风雨把船像软木塞一样猛烈地摇晃着。González Álvarez说:“酒吧的正常饮食甚至在第二天就暂停了,因为基本上不可能正常进食。”

他们毫发无损地抵达乌斯怀亚,却发现为时已晚。边境已经关闭,所有从阿根廷出发的航班都已暂停。他们被要求留在船上。甚至在这艘船驶往南极洲之前,智利就出现了COVID-19病例,因此阿根廷当局不想让船上任何可能被感染的人进入该国。“我们被当作完全危险的人对待,”Felipe Álvarez说。

剩下的两个选择是严峻的:采取行动赫斯帕里得斯穿越大西洋——一个月的航程——或者前往巴西。这个国家还没有完全关闭,航班仍在从

由于不确定自己能否赶在巴西进入封锁之前抵达,船上的人就像我们这些被困在家里的人一样,开始想办法让大家振作起来。船上有导游,还有瑜伽课。“我每周教三次英语,”González Álvarez说。“有几个人提议在周日为大家做一顿巨大的海鲜饭,”然后他们投票决定每晚看哪部电影。

在他们赶往巴西的途中,坊间传来了万福玛利亚的传言:西班牙政府正在与乌拉圭——夹在阿根廷和巴西之间的国家——进行谈判,以帮助遣返西班牙公民。救援计划尚未确定,但他们于3月25日前往乌拉圭首都蒙得维的亚,不得不在港口外的水域等待两天。

那一天,他们发现这个计划正式开始了:3月28日,一架客机将把他们全部送到马德里。集体的情绪明显好转,前一天他们在甲板上烧烤。但在飞行的早晨,焦虑再次高涨。菲利佩Álvarez说,每个人做的最后一件事就是握手。在那之后,他们被告知,规定是六英尺。

到那时,科学家们已经离开文明世界至少45天了。这些军事人员已经在南极洲呆了三个月。虽然每个人都渴望回家,但他们非常担心自己会在途中感染COVID-19并将其带回家给亲人。有些人考虑留在船上,但在西班牙海军礼貌而坚定的坚持下,“我们37人都离开了,”菲利佩Álvarez说。

他们拿到了口罩、手套和小瓶洗手液。警察把他们装上两辆公共汽车,然后用车队把他们送到机场。“就像你在电影中看到的那样,”Felipe Álvarez说。“我们感觉更像是囚犯从一个牢房搬到另一个牢房。”

机场安检没有往常那么严格,长相奇怪的电子设备被允许留在人们的包里。这架由伊比利亚航空公司运营的航班挤满了人:其他被困在蒙得维的亚的欧洲公民也被允许登机。没有空座位。那些没有戴口罩的人尽力了。一些人戴着度假时带来的潜水面罩。

在12个小时的飞行中,试图不碰任何东西是一种彻底令人不安的经历。“去洗手间是愚蠢的,”菲利佩Álvarez说。他只去了两次,因为他觉得还是坐着比较安全。提供了食物和饮料。人吃了。神经紧张。他说:“你有一种奇怪的情况,你不知道该怎么做。”

飞机于3月29日降落,每个人都各奔东西。

费利佩Álvarez开车回巴塞罗那。他看到路上最多只有几十辆车。“高速公路上有兔子,”他回忆道。当他到达时,这座城市通常嘈杂的街道几乎空无一人。“就像我们十几岁以来看的每一部关于僵尸启示录的电影一样。”

他回到了自己的公寓,在门后迎接了他兴奋的家人,并立即在淋浴中清洗了自己。他把行李放在阳台上,在地中海的阳光下消毒一个星期。他很快适应了家乡的生活,同时接受了新的挑战:帮助妻子在家教育他们年幼的女儿,根据西班牙的封锁规定,不允许外出在所有。

González Álvarez当她在马德里下船时,没有太多时间思考。她不得不跑到另一个航站楼,换乘飞往特内里费岛的航班,特内里费岛位于西非海岸外的加那利群岛,她住在那里。那架飞机上只有另外四名乘客和她在一起。她说:“在我们经历了这么多之后,不能恰当地和每个人说再见,这感觉真的很难过,也很奇怪。”飞机降落后,红十字会工作人员检查了她的体温,然后才允许她离开机场。

她没有马上回家。她的父母、她的伴侣和他的母亲都有潜在的疾病,使他们成为COVID-19的高危人群。为了避免感染他们,她在特内里费岛的一个朋友家里独自度过了头两个星期。即使在重新与她的伴侣团聚之后,她的孤独与她在南极的经历并没有什么不同,而我们中的许多人已经奇怪地熟悉了这种经历。“我与其他人的唯一联系是通过屏幕,”她说。

但在某些方面,它比南极洲更极端。在欺骗岛上,她看到了企鹅和海狮在外面闲逛。她很怀念那段时光,就像她怀念她可以在附近散步的时光一样。

“感觉有点奇怪,”她说。“我们回来的世界和我们离开时不一样了。”

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们