有时我们不密切我们有足够的关注故事。至少,这是许多鬼故事的消息。把恐怖电影布莱尔女巫项目,1999年崇拜大片丹尼尔Myrick Eduardo Sanchez宣称告诉三位导演的真实故事而失踪在记录片布莱尔女巫的传说,一个幽灵出没Burkittsville附近的森林,马里兰。年轻people-actors,所有,尽管它似乎并不在first-discount采访当地居民(“你记得玛丽·布朗说,一天的事情?”其中一个问她的同伴,然后自言自语地嘀咕着,“妈,我不听她的,因为我认为她是一个疯子。”),只有找到自己女巫的下一个受害者。当然,这是一个常见的比喻在鬼故事和恐怖电影:我们知道故事的轮廓,我们告诉它吓到我们的朋友,但是我们没有真的听着。这个错误一旦太晚了才会显现。这是真的故事中的人物和对我们来说,读者或观众的观众。幽灵般的叙述携带教训我们,即使我们没有迫在眉睫的危险。

根据本岩石,布莱尔女巫项目的设计师和生产的人负责电影的神话中,布莱尔女巫受到(其他故事)实际的传说:铃田纳西州的女巫。*除了Myrick和桑切斯的电影(及其两部续集),还有2005的一个美国的和一些录像,以及一个急救系列,诅咒:贝尔女巫。传说激发了各种各样的音乐,从查尔斯·福克纳科比的经典大合唱总部位于西雅图的厄运金属乐队把钟女巫作为它的名字。也有亚当斯的旅游陷阱,田纳西州,纳什维尔:北部大约一个小时钟女巫洞穴保持持久流行,尽管只有最站得住脚的连接传说本身。在十几个方面,这是一个我们一直讲的故事一遍又一遍,如果我们知道,没有真正注意到它想要告诉我们什么。

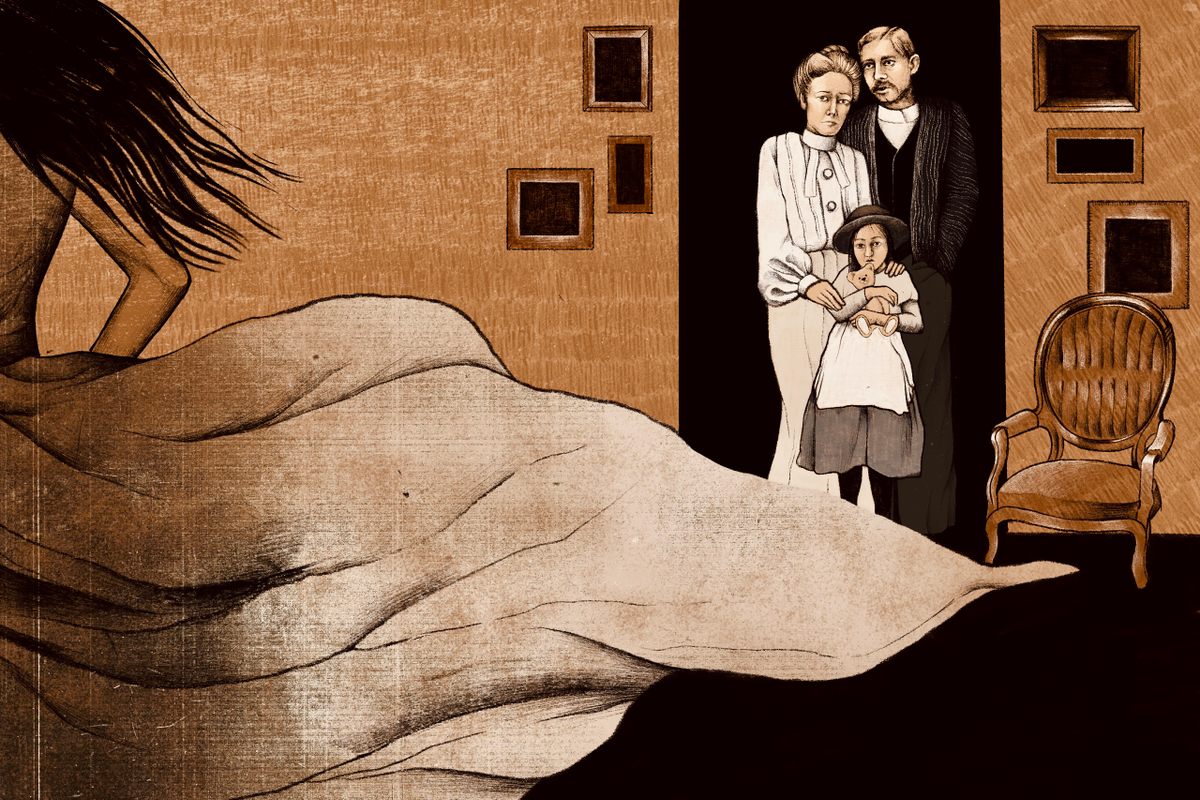

贝尔家族的故事发生在二百年前的不安和恐惧,可以肯定的是,但它徘徊不仅仅是因为这是一个很好的鬼故事,但因为它是建立在一系列的焦虑来定义的美国文化:当家长失去控制他的家庭,当宗教发生冲突时,发生了什么文明和荒野之间的边界。

故事的基本轮廓已经固定了至少一个世纪,自1894年马丁。范布伦英格拉姆的出版物经过身份验证的历史著名的贝尔女巫。根据英格拉姆,一个神秘的一系列事件开始降临一个繁荣农民名叫约翰•贝尔在1817年。铃家园在红河,北部的田纳西州,一个小时纳什维尔肯塔基州边界附近在现在亚当斯。约翰和他的妻子露西有六个子女,其中一个女儿叫贝琪12岁时,麻烦就开始了。1817年秋天的一个晚上,约翰•贝尔正穿过他的玉米田当他偶然发现一个奇怪的动物,他从未见过。假设这是一种狗,他在它逃跑了。其他令人不安的事件后,他的儿子画了看到一个奇怪的鸟不久之后,与贝琪报告说看到一个小女孩的身体在一个绿色的衣服挂在附近的树在森林里。

不管它是什么,它没有呆在森林或字段。奇怪的声音充满了房子在闲暇的时候,包括神秘的敲门,老鼠咬的声音在床柱,犬吠和咆哮,连锁店被拖在地板上。床单撕裂从睡眠,枕头下猛地从头上。最终,钟声开始听到一个女人的声音:实体,似乎会说话,和她谈了很多。她知道经文,似乎事情家庭,没有人可以知道。最初的好奇和虔诚的教徒,实体很快化为泡影:约翰侮辱,试图干扰贝琪的爱情生活,闲聊,喷涌的种族主义辱骂铃铛奴役的黑人。实体成为传说;红河的每个人都知道贝尔的居民精神,英格拉姆告诉解释说,见证和游客来自各地,包括战争英雄和未来总统安德鲁。杰克逊,他花了一个晚上,他的人试图画出精神。

尽管她很高兴娱乐或折磨游客像一个旅游景点,她最奇异的、一致的属性是一个持久的约翰·贝尔的仇恨。当她(也许令人惊讶)极其对贝尔的妻子,她大肆滥用和对家园的家长多年来,折磨他,直到他变得虚弱。1820年12月,约翰下来,最后一个是什么疾病。他的主治医生发现了一个神秘小瓶装深色的液体。在发现这瓶,健谈贝尔女巫得意洋洋地啼叫,“没用的,你试图缓解老杰克,我有他这一次;他永远不会再从床上起来。”指的是瓶,她肯定,“我把它放在那里,给老杰克大剂量昨晚睡着时,固定的他。第二天“约翰•贝尔死了。

之后,女巫似乎大多独自离开了铃铛,其主要目标完成。它之后出现零星,但从来没有任何接近的持续恐惧它访问家族的族长。这是约翰•贝尔的死使贝尔女巫的故事如此独特的;很少这样的超自然的故事导致致命的身体对一个人的影响。鬼魂根本不犯下谋杀,这是由于不寻常的方面导致人们的传说,几十年以来,试图弄清楚究竟发生了什么,为什么。

“鬼故事”,这些故事它们产卵需要某种超自然的解释,和多年来,他们中的许多人最终得到真实的解释,:精神疾病,渴望关注,自然现象的误解。贝尔的女巫站在这两方面都缺乏解释:有明显缺乏一致的叙述贝尔家族为何如此困扰,没有简单的道德一个世纪后的观众。铃女巫自己提供了任意数量的解释,而解雇他们。一度她告诉家人,“我一个人的精神葬在附近的树林里,坟墓也被打乱了,我的骨头挖出和分散,和我的一个牙齿失去了在这所房子里,我在这里寻找,牙齿。“但当约翰撬开地板寻找丢失的牙齿,女巫嘲笑他,声称整个事情是一个笑话。女巫不停改变她的故事。

其他比它想骚扰并最终谋杀约翰•贝尔,女巫也投资于干扰年轻贝琪的爱情生活。当时她被一个叫约书亚·加德纳的年轻人追求,铃这立刻引起了女巫的反感。根据英格拉姆的一个经过验证的历史,铃女巫常常警告贝琪,恳求的“软忧郁的声音,”加德纳是要避免的,对她温声细语,“请贝琪钟,没有约书亚加德纳。请贝齐·贝尔,不要嫁给约书亚加德纳。“但是,与它的其他动机,女巫没有明确她的理由。

有一次,她的一个审讯人员,牧师詹姆斯•甘恩得到一个名字她:凯特棉絮。棉絮,一个女人住在红河,有时被描述为是“女巫的人类指数”,在小镇被称为“一个大女人,尖锐和粗。“但女巫立即否认她有任何连接Batts-and然而,从那时起她回答名字凯特。所以,年底英格拉姆的故事,尚不清楚是否恶意来自生活的巫婆,或一个幽灵,或其他超自然的实体:叙事使通过不断提供假设然后出去的折扣。

因此,现代故事的出纳员把自己的自旋。除了电影和书籍,几十个超自然播客集全身心地投入到贝尔的巫婆,和几乎每个人提供了不同的解释。一些坚持贝尔农场在美国本土埋葬地面标准的比喻,几乎独家美国白人,与印第安人的种族灭绝而保持距离。另一种流行的解释集中在一位名为理查德·鲍威尔,他认为想要娶贝琪贝尔当她还是个孩子。据说他召见了贝尔女巫困扰家庭被贝琪拒绝后,她的父亲是解释,贝琪的脆弱性的世界里有毒,虐待人。其他人认为凯特棉絮,作为一个不愉快的(据说)和未婚女人,是一个替罪羊,污染了厌女症的故事版本。

在最好的情况下,这些是猜想,没有一个权威的感觉。很难不去是沮丧,因为我们想要的答案。鬼故事是故事,毕竟,我们想让他们携带某种意义,消息,或道德。贝尔的故事有一个女巫?闹鬼的事情很多,有时候你必须在地板下面的答复。

每一个钟的复述女巫的故事同样依赖于源文本:英格拉姆的1894本书。浮在水面上,像一个都市传奇故事在田纳西州北部一段时间了,但它从未离开该地区直到英格拉姆发现并推广它。一个编辑克拉克斯Leaf-Chronicle,他前往亚当斯(然后亚当斯站)1892年的报告在烟草作物,并访问”为由,历史和最强烈的激动人心的事件是颁布了七十五年前,”他报告在一个调度。回来之后,他发现到一本书,最终放弃他的报纸的工作所以他可以全职工作。根据英格拉姆,他工作了一个未发表的手稿由理查德·威廉姆斯贝尔(约翰的儿子),名为我们家的麻烦,抄写手稿占大部分的书。但是贝尔的源文本本身从来没有浮出水面,在没有其他证据的情况下,似乎英格拉姆鬼写道我们家的麻烦他自己。

近几十年来,随着对故事的兴趣再次加剧,越来越多的历史学家和业余侦探试图追踪来源之前英格拉姆的书。到目前为止,只有少数的领导已经浮出水面。一个是出现在从1849年的一篇文章星期六晚上,作者回忆起一个故事的“田纳西鬼”或“贝尔鬼,”罗伯逊县的农庄,田纳西州。匿名作者叙述了,贝尔家庭(在这里,女儿的名字拼写“贝琪”)访问了精神每天晚上,只有当灯光,交谈自由钟和身边的任何人。问多长时间会呆在家里,这鬼回答说:“直到约书亚加德纳和贝琪贝尔结婚。”(当然,这是女巫的相反的意图在英格拉姆告诉)。最终,在帖子故事透露,贝齐已经用腹语术模拟萦绕,和鬼魂,所以暴露,“消失得无影无踪了。“承诺婚姻也没能实现。这个故事的回声唯一已知的记录,从官命名,奇怪的是,约翰·h·贝尔在1820年穿越罗伯逊县。他也记录了一个15岁女孩的故事试图用腹语术让邻居娶她;而他自己没有参与除了记录他听说的故事,这是他的名字,最终得到附加到突变通过几十年的传奇。

根据周六晚报》田纳西州的作家,很多是“熟”的故事,似乎容易看到英格拉姆的事后把这个内核和适应他一个经过验证的历史,反相女巫的态度贝琪和约书亚加德纳的联盟,并将停飞,如果很奇怪,变成更险恶的和神秘的故事。英格拉姆,就像导演的布莱尔女巫项目,知道的东西冒充真正的永远比小说更可怕的,诱人的,他塞书与一些修辞技巧来说服读者,其内容是真的。(他甚至包括一个未经证实的主张贝琪贝尔起诉了周六晚报》作家以诽谤罪。)就像电影的导演用摇摇欲坠的录像,他包括来信的人记得这件事,未发表的和不可用的“日记”,其中一个钟的儿子。(“发现”文档的似乎是一个持久的比喻)。

但如果叙事本身没有得出一个明确的结论,构成它的担忧来自清楚。一个经过验证的历史出现在美国历史上的关键时刻,尽管其事件发生在19世纪早期,故事本身反映了一组已成为急性的焦虑1890 s-anxieties继续产生共鸣。

英格拉姆的书,即使它在很大程度上是虚构的,并不是在真空中写的。1894年是一个重要的时间,许多人认为美国历史上的一个转折点。去年,世界哥伦比亚博览会在芝加哥开了(通常称为芝加哥世界博览会)。为了庆祝400年哥伦布的到来在西半球,组织者认为这是一场盛大的庆典,象征性地桥欧洲大陆与欧洲殖民者最早的互动及其未来。

然而,历史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳认为目前是一个时代的结束,一种生活方式。在一次特别会议的美国历史协会举行的芝加哥世界博览会,特纳和相应的文章做了一次演讲,“边疆在美国历史上的重要性。“了”在全国各地,从根本上改变了多少看到了他们的美国身份。不可能理解故事,英格拉姆想说说铃女巫没有理解第一次上下文的时候,一次告知严重特纳的想法。

特纳,1890年代当盎格鲁-美国人看到前沿已经关闭,和与一个新的兴趣,前沿是什么意思。他的文章开始从1890年人口普查报告中发现,美国“前沿”,“文明”和“不安”,不再存在。特纳说,“标志着一个伟大的历史时刻的关闭。”

特纳对比两种类型的人:那些在东部,谁的文化仍然深受欧洲海关通知,理想,和那些在前线,体现了一种新型的美国身份。曾经被称为“美国”,他说,更多的是由边境上的经验。(通常是毋庸置疑的,特纳的“美国”的概念是一个白人,首先也是最重要的)。他解释说,“个人主义的前沿是富有成效的。复杂的社会沉淀旷野进入一种原始组织基于家庭。反社会的倾向。它产生反感来控制,特别是任何直接控制。“特纳看到社会生活的这种安排家庭自治单位至关重要的美国项目:“边疆个人主义从一开始就促进了民主。他认为,“这是边境,允许美国接受杰克逊式民主政治参与从拥有土地转移所有白人精英,和相信人民主权,政府的存在是为了进行。

仔细阅读英格拉姆的书揭示了如何通知他这个理想。的开幕式一个经过验证的故事可能直接来自特纳:“一百多年前,帝国的明星了西进,在脚印的先头部队开辟了道路与血,驾驶红色的人,其野蛮呈现生活不安全,文明不可能的,从这个国家,然后,就像现在一样,充满了可能性。“田纳西州北部,英格拉姆的时间,解决土地,但他把钟家园作为对美国的野生边境哨所,好男人和他们的家庭带来了秩序和商业的“野蛮。”“牛奶和蜂蜜的土地已经被发现在田纳西州,西部,”英格拉姆写道,“和移民的流动从北卡罗莱纳,弗吉尼亚,等老州,成为稳定和持续,快速解决的国家。“安德鲁·杰克逊出现在传说,战争hero-turned-amateur幽灵猎人,似乎进一步巩固英格拉姆·特纳的债务。

约翰•贝尔,像其他定居者的红河,由英格拉姆是一个完美的特纳的前沿的美国精神的代表。小镇的创始人,他写道,他们“大家庭长大,形成国家的贵族社会,和没有人的道德和性格完整不是无可非议是承认这个圆。然而,圈扩大,上下延伸,到肯塔基州,拥抱一个大面积的领土。打开酒店特点社区,邻居互相帮助,合作在每一个好教育促进会和基督教。“英格拉姆的约翰•贝尔的书是典型的美国人,一位前通过勤奋的努力,构建一个边缘的家园和家庭文明,驯养了土地,并提出了一个成功的家庭。

然而,事事不顺心;贝尔手表无助和不幸地是他的家人饱受看不见的力量,慢慢地撕裂形成边境美国工作。一个经过验证的历史是,如果没有其他的事,美国男性危机的故事。约翰•贝尔不能保护他的女儿,他不能保护自己。女性spirit-ghost女巫或otherwise-torments他和危及他的女儿,同时,在最终削弱姿态,永远善良,免费给他的妻子。

虽然一个经过验证的历史没有揭示背后是什么铃声家园的困扰,英格拉姆指出,女巫是邪恶的企图调和镇上的浸信会和卫理公会的社区。最初她是一个精明的,冷静的对圣经的引用者,谁,英格拉姆告诉我们,总是“坚持基督教,”但她试图融合这两种信仰证明太多,“即使是那么大一个oracle”贝尔巫婆,和“女巫的混合物太强烈的信仰,和虔诚的全部股票很快就打折了。“不久之后她从信仰,堕落成为复仇的,把铃铛,约翰。最重要的是。英格拉姆的书是一个警世故事,表明自己的个人主义是不够的,没有正统试图驯服前沿和传统将释放的噩梦。

而特纳的拥抱边境作为杰克逊式民主滋生似乎过时的现在,贝尔女巫叙事持久,因为“前沿”为美国白人仍然充满争议的网站。它可能被称为“边界”,但它更多的是一种意识形态空间,一个富有想象力的景观,顽强的个人主义必然的政治身份。许多美国人继续告诉自己,我们必须安全空间和身份,和捍卫美国项目从可怕的事情在另一边。不能这样做,这些人认为,没有对传统。族长的故事对他的家庭失去了控制,被恶毒的精神形式的另一个男人一个女人未婚,柔弱的他,威胁他的女儿都这似乎反映当代讨论家庭、性别和女权主义。铃女巫很强大,不受男性,因此可怕。特纳,英格拉姆和贝尔家族已经远去了,但他们的故事仍是大批白人定义自己的边界或边界,偏离正统的毁灭之路。

这种复杂性可能是为什么我们不能不看钟女巫的故事在其他所有的鬼故事,漂移在美国人的意识中。说书人寻找解释,分辨率、清晰度。唯一清晰的故事贝尔女巫和它在一个多世纪的耐力是它利用白色,美国男性焦虑,焦虑的文化的。

这也是为什么这样的故事忍受,为什么他们继续困扰着我们。好鬼故事吓死,因为它令人不安,没有答案,unfinished-it就是缺乏一个明确的答案,往往让我们回来,我们试图理解,认为我们不能不寒而栗。但是一个好的鬼故事产生共鸣,因为它利用了文化焦虑在我们周围,这就是为什么他们总是值得一听:它们提供了一个空间(安全)居住在这些担忧,探索时告诉自己,:“没有什么可害怕的。”

*这个故事更新更清晰,铃声女巫是一些传说,促成了布莱尔与神话。

在Twitter上关注我们的最新世界隐藏的奇迹。

像我们这样在Facebook上得到最新的世界隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 像我们这样在Facebook上