就在9点之前星期六的早晨,蒙蒙细雨,一片石板色,中央公园海龟池周围的草地和铺砌的小路上到处都是野生动物。运动员们在跑道上奔跑,大口地呼吸着刚刚变冷的空气。狗——有些毛茸茸的,有些梳着辫子的,脏兮兮的——似乎很高兴挣脱了皮带,尽管不管怎么说,所有的狗一听到叫就会跑回主人身边。知更鸟、麻雀和蓝鸦都置身事外。

似乎唯一缺少的就是松鼠了。也许他们躲起来了。如果我要在那个忙碌的早晨找到他们,我就得学会监视他们。

在10月的几个星期里——显然是松鼠意识月——志愿者们中央公园松鼠普查一直在有条不紊地搜查公园。(这个项目是同一个独立的“科学和讲故事”团队在亚特兰大因曼公园(Inman Park)进行的一个项目的后续。)招募民间科学家进行此类努力并不罕见,而且通常有很强的生态或流行病学理由来监测与我们共享环境的小生物。把贴纸贴在翅膀上迁徙的帝王蝶例如,它揭示了保护工作是否得到了回报。矿业日期戳的推文因为关于蜘蛛或蚂蚁的信息可以帮助追踪天气和数量激增之间的关系。然而,计算松鼠数量的理由是什么呢?可能有点摇晃。但问题是:“它们很可爱,到处都是,很容易观察到,”人口普查的后勤主管莎莉·帕勒姆(Sally Parham)说。

就在不久前,有人开始清点纽约所有松鼠的数量,这并不需要太多时间。在东部灰松鼠出现之前北美有害无益它们是我们在城市里的邻居,它们被视为宠物,我们把它们想象成毫无防备的小猫。在1856年,纽约每日时报据报道,一群看热闹的人看着警察“营救”一只逃到树上的松鼠。然后,在19世纪40年代到60年代之间,官员们将松鼠引入城市地区,作为美国日益密集的东北部城市美化工作的一部分。

在费城、波士顿和纽黑文,它们被放生在草地上的广场上,睡在筑巢箱里,从游客手中吃东西。在美国历史杂志宾夕法尼亚大学历史学家Etienne Benson描述道城市改革者相信松鼠可以在不断变化的环境中创造田园绿洲。本森指出:“灰松鼠被认为是特别令人喜爱的公园居民,因为人们认为,正如博物学家约翰·巴勒斯(John Burroughs)后来所写的那样,它是一种‘优雅的生物,习性干净,步态优雅,行动敏捷大胆’。”作为荒野的代表,松鼠是景观设计师弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)倡导的设计的理想租户。1877年,在中央公园的第一部分向公众开放近20年后,它也向松鼠开放了。

当时,中央公园动物园在茂密的树林里放走了几只灰色的松鼠。几年之内,它们的数量激增至1500只。没过多久他们就开始不受欢迎了。他们被指控剥去雪松的树皮,偷取太多树叶筑巢,留下难看的光秃秃的树枝。1883年,动物园的负责人威尔·康克林(Will Conklin)提议扑杀动物,但遭到美国防止虐待动物协会的亨利·伯格(Henry Bergh)的强烈反对。康克林和他的同伴们认为松鼠破坏了整个生态系统。那一年,一位不知名的社论作家走上《纽约时报》争辩说,“只有伯格先生才能阻止警察消灭松鼠,松鼠杀死了鸟,鸟杀死了威胁树木的蠕虫。”

最终,康克林如愿以偿。1886年2月,一段温暖的日子引来了成群的松鼠,的次报道公园和警察部队用“连发扫射”迎接他们。那个月的一个清晨次“第五大街上昏昏欲睡的女仆。天刚亮就被中央公园的枪声惊醒,“专业的步枪手”打死了几只野猫和“整整一百只肥硕的松鼠”。即便如此,到20世纪初,城市的许多公园都有一些引进的松鼠,它们通常被认为是受欢迎的补充:太阳提到他们1900年,它被称为“给老少游客带来无尽快乐的源泉”。

一个多世纪过去了,统计中央公园松鼠群的机会成了热门。志愿者会议座无虚席,许多目击者参与了不止一次。

他们中的一些人在那里是因为他们真的很喜欢松鼠。斯图·鲍勒(Stu Bowler)曾做过五次视觉师,他带我走过他最喜欢的松鼠Instagram账号他描述了每周五下午,他是如何和四条腿的伙伴们一起去公园树木繁茂的漫步区开始周末的。“我会坐在那里,可能喝啤酒,也可能不喝啤酒,可能带坚果,也可能不带坚果,也可能不喂它们,”他说。十只或十五只松鼠经过,有时爬到他身上,好像他的躯干和四肢是树的。在过去的五年里,他还在东村的公寓里喂来来往往的松鼠。黎明前和黄昏时分,“它们会来吃零食”,包括牛油果和“非常昂贵的坚果”。鲍勒和他毛茸茸的兄弟们有时在沙发上闲逛。他在人口普查时穿的t恤上写着“松鼠是我的人民”,上面有爪印和污渍可以证明这一点。

其他志愿者被这个项目看起来多么古怪、免费别针和铅笔的承诺以及更好地了解公园的机会所吸引。“说实话,在我做这个之前,我并没有那么喜欢中央公园,”凯利·雷迪(Kelly Reidy)解释说,她是一名重复观光者,炫耀着一个亮黄色的“松鼠普查”按钮。雷迪在大都会艺术博物馆和美国自然历史博物馆担任导游,这两个博物馆位于公园的东西两侧。她不断地从一个演出场地切换到另一个演出场地,但当她冲过去的时候,通常会有点疲惫。“我总是这样想,‘啊,这是我的通勤,太糟糕了,’”她说。顺便说一句,人口普查还提供了一个关于公园地理和地标的入门读物。为了追赶毛茸茸的尾巴,雷迪来到了公园的最高点之一——顶峰岩。她说,在她不太熟悉的地方闲逛“让我有点爱上了它”。

对我来说,这个公园从来都不是一个不好卖的地方。自从我搬到纽约的那一周起,我就被它迷住了。我在湖边发现了一个地方,那里的交通声音低沉得几乎认不出来。尽管如此,我还是拿着我的写字板和一支笔,透过一种梦幻般的、赋格般的新欢之光,看到了我的旧情人。

人口普查组织者将公园及其边界划分为378公顷,其中349公顷被列入统计范围(其余在水中)。“我们创建了自己的规划地图,将公顷网格覆盖到公园上,”该项目的首席制图师纳特·斯劳特解释说。每一个可计数的公顷都由一名观察员侦察两次,以测量松鼠在一天中不同时间的活动。在每次轮班期间,每个参与者都被分配到一到两公顷,并被指示搜寻松鼠,松鼠可能在泥土中觅食,在树干上奔跑,或者在树叶和树枝做成的毛茸茸的帐篷里筑巢。我从79街特拉弗斯旁边的国王Jagiełło纪念碑出发,来到池塘北边的爱丽丝梦游仙境铜像,游客们可以在那里掌舵遥控模型帆船。

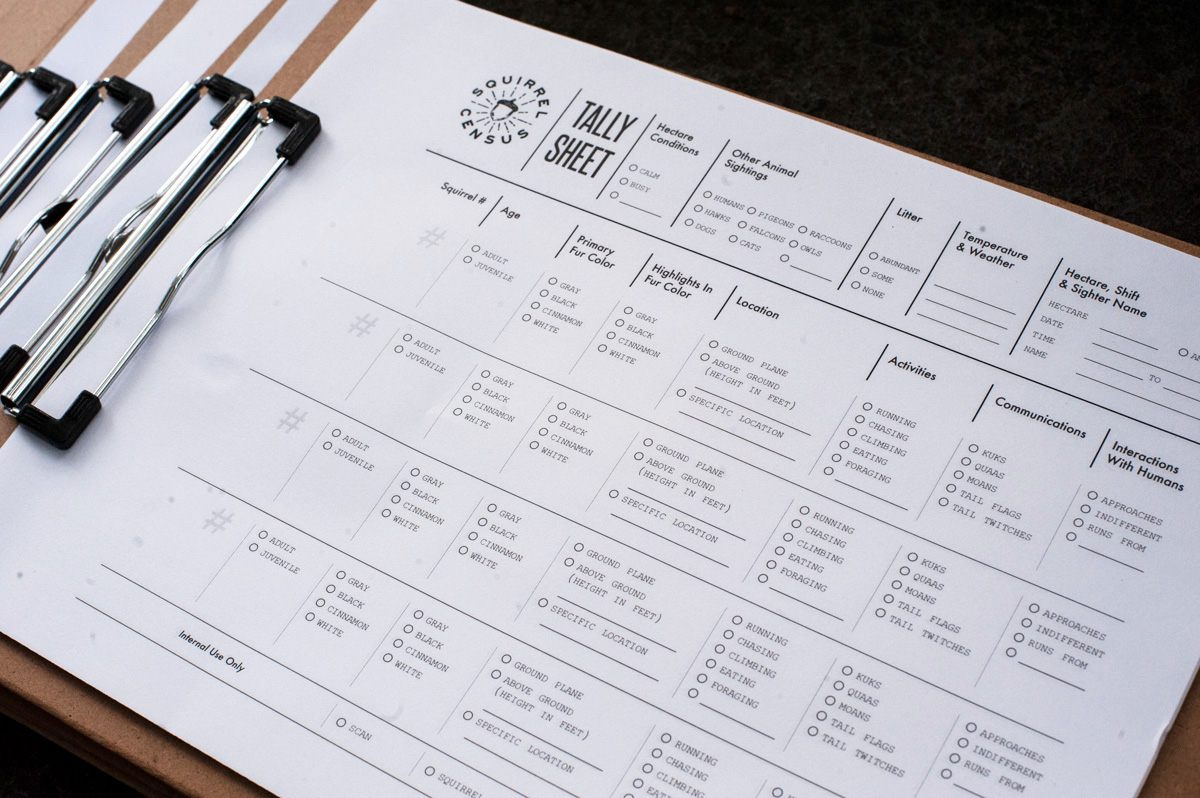

在第十四公顷,我竖起耳朵,准备好笔,开始搜寻。后勤主管帕勒姆曾提醒我要慢慢走,仔细观察,并对自己的外表、行为和位置的记录一丝不苟。我需要记录一只松鼠是灰色的、黑色的还是肉桂色的,以及它对我的看法(它是接近、忽视还是逃跑?)我需要指出一个个体是成年还是未成年人——这很难区分,因为它们看起来非常相似,尽管未成年人看起来更“完美”,而成年人“看起来有点像生活过的人,”帕勒姆说。我还必须评估松鼠的交流方式。它有没有甩尾巴或者放开尾巴叫着kuk,咩咩叫着quas,或呻吟?

在一个持续约两个小时的轮班中,中央公园的观光者可能看不到一只松鼠,也可能看到一大群松鼠——迄今为止最多只能看到23只。我看到了七只,它们在嘎吱作响的树叶间刨来刨去,在树枝上打闹,蹦蹦跳跳,似乎没有注意到自行车的交通和马车的行进。我的发现将被整理,组织者打算在春天公布他们的总数量。

当我环视我的土地时,我发现自己已经适应了自然界的微小刺激。我把注意力集中在那些快速而安静的动作上,从跳跃的鸟儿到被微风缠绕的树叶。我观察到许多其他我可能没有注意到的活动:一群人在草地上打太极,一只鹰在树冠上低空盘旋,朋友们在长凳上分享一个百吉饼,蹒跚学步的孩子们爬上一座青铜雕塑时发出吱吱作响的鞋子。

雷迪告诉我,人口普查的一个意想不到的奇迹,每次她出去都经过同样的人,只是在做他们的事情,比如她每天都看到的那个女人,一边给她的小狗扔球,一边打电话。“那是他们的事,”雷迪说。在追逐松鼠的过程中,我想我也学到了一些关于我们自己物种的知识,以及一个公共空间变成一个共享后院的小乐趣。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们