当Reva Hutkin的朋友来自夜校给她借了些书看,她一定觉得很天真。那是20世纪60年代初的蒙特利尔,21岁的哈金刚刚结婚。她说,当时,婚姻“是年轻女性走出家门的唯一途径”。

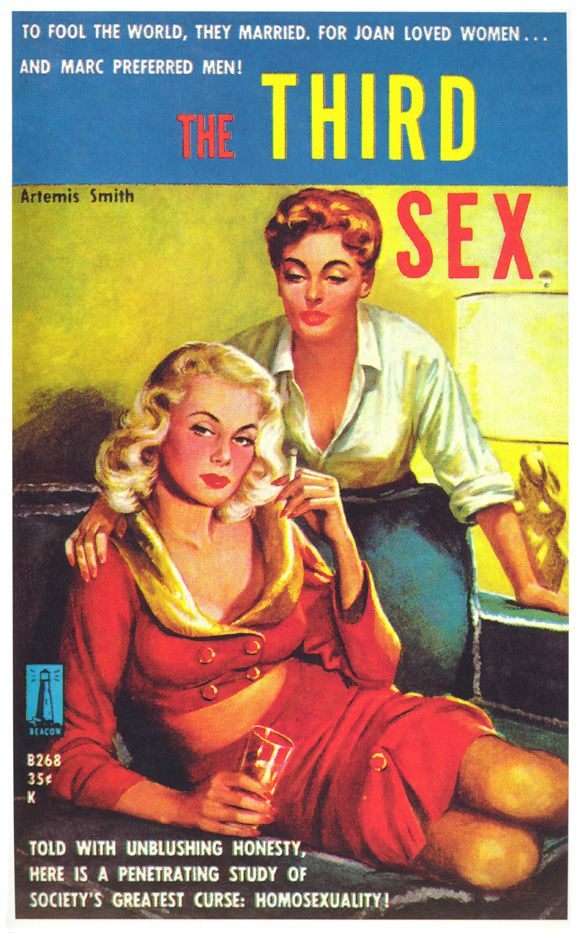

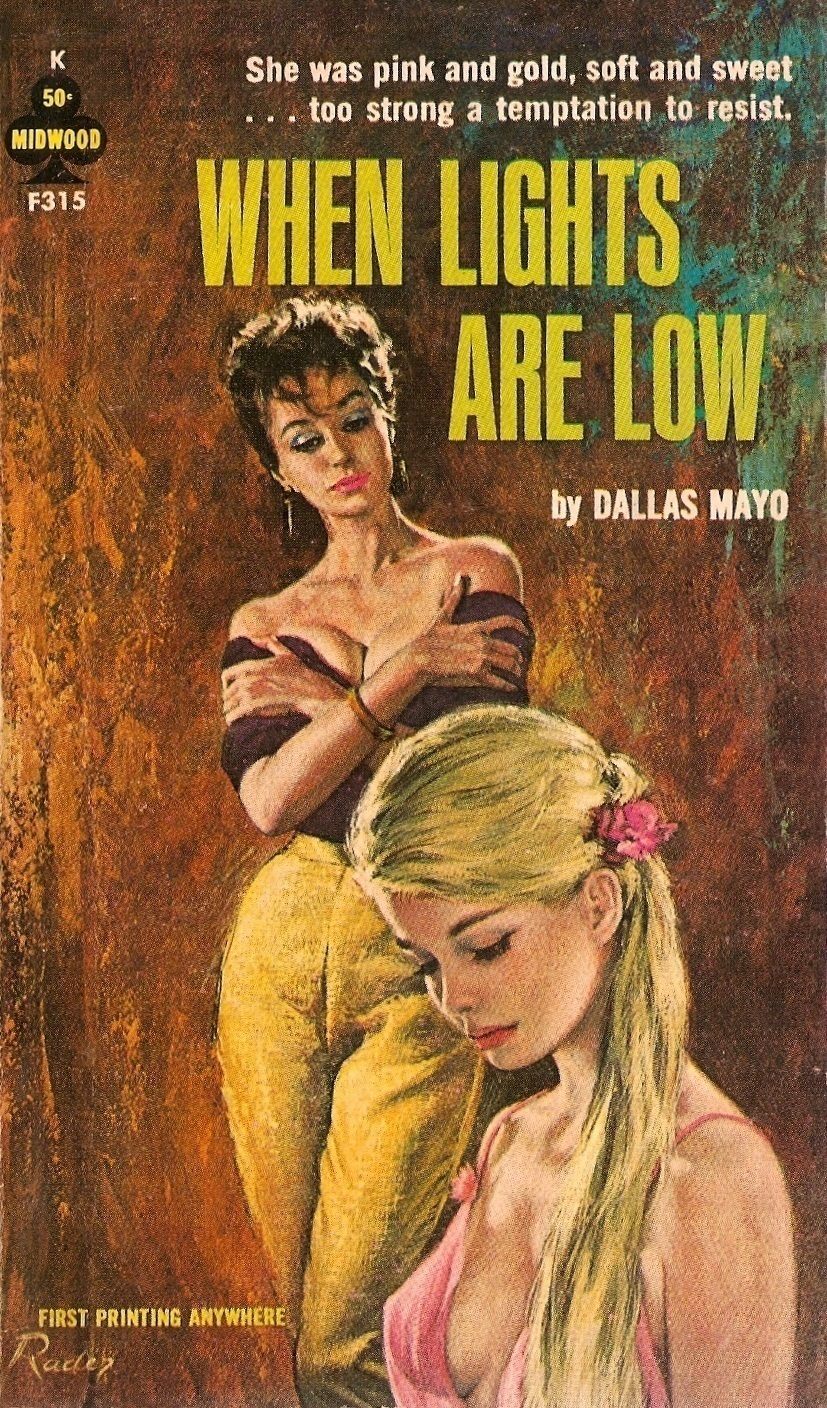

她的朋友送给她一本看起来很淫乱的书,然后是一本,然后是一本——她有“数百万册”这样的书,哈金记得,都是同样的“美妙”封面和暗含性的标语:“暮光之女”、“禁忌之爱”、“不正当的激情”。当哈金迷上这些故事时,她的朋友坦白说:“我想我就是那样的人。”

一开始,Hutkin说,她吓坏了。然后,她不知所措。最后,她想知道自己是否也会“像那样”。不久之后,两人成了恋人;Hutkin离开了她的丈夫,他们一起开始了新的生活。

并不是每次第一次接触女同性恋低俗小说都能带来如此大的改变。但对于上世纪五六十年代的许多女性来说,这些轻薄的平装书至关重要,有时甚至能拯救她们的生命。在他们的书页里有物质证据证明他们在世界上并不完全是孤独的。“那是一个令人难以置信的孤立时代——我们很多人从小就认为我们是唯一的,”2005年选集的编纂者、作家凯瑟琳·v·福雷斯特(Katherine V. Forrest)说低俗女同性恋小说。“这些书就像沙漠里的水。”

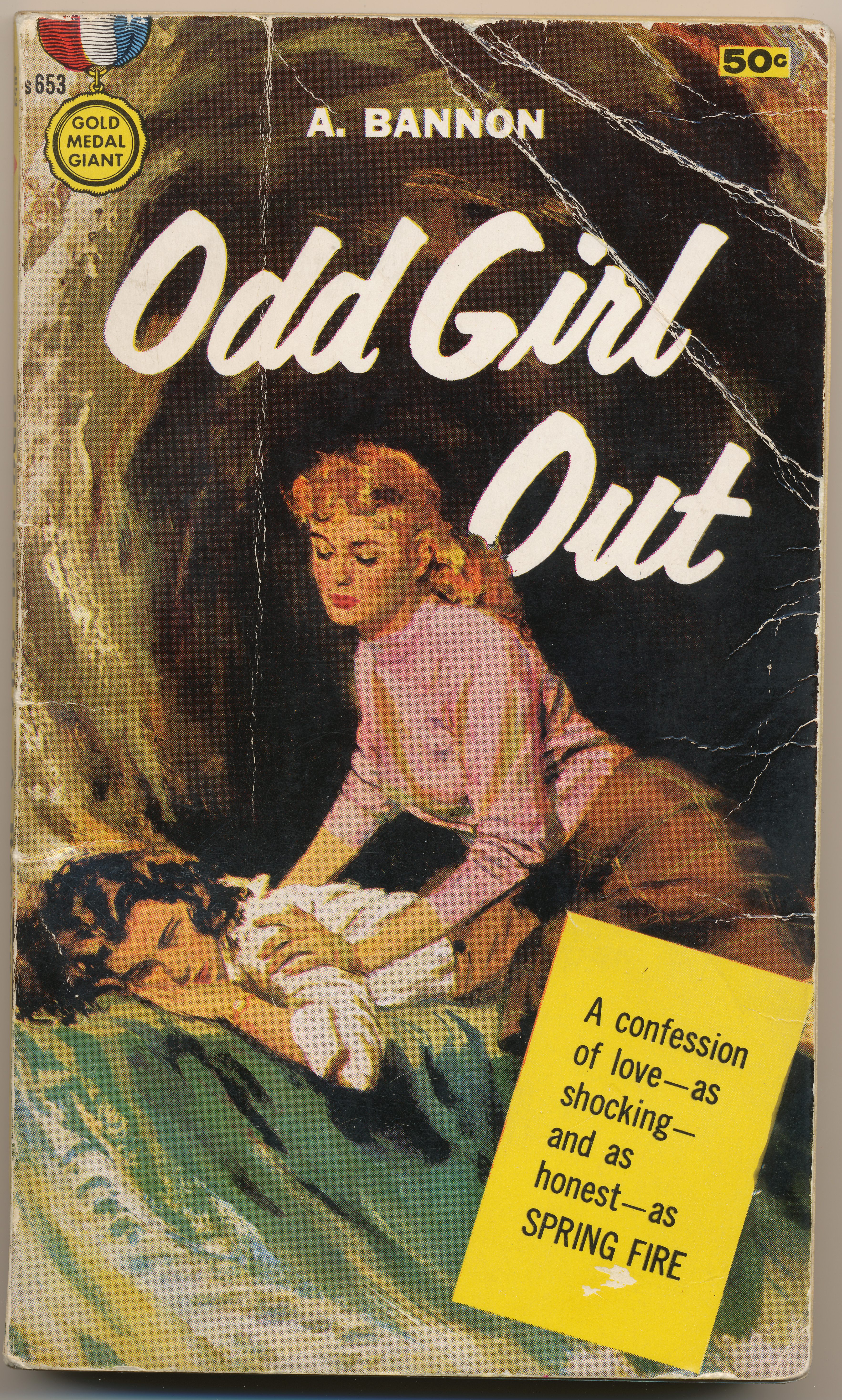

在这本选集的介绍中,福雷斯特描述了她偶然遇到安·班农的故事古怪女孩在密歇根州的底特律出售。那是1957年,她18岁。“我不需要从标题中寻找线索;她写道:“从药店货架上跳出来的封面:一个年轻女子坐在床上,脸上带着性感的表情,她靠在一个俯卧的女人身上,双手放在另一个女人的肩膀上。”巨大的需求让我带着恐惧走到收银台前。恐惧是如此强烈,以至于我什么都不记得了,只记得我跌跌撞撞地走出书店,手里拿着一本对我来说像空气一样不可或缺的书。”

福雷斯特的经历并不罕见。在1995年的一篇文章中,唐娜·阿利格拉(Donna Allegra)讲述了她在走向前台的路上与尴尬和羞耻感作斗争的经历。但无论多么艰难,她写道,“对我来说,拥有它们是绝对必要的。我需要他们,就像我需要食物和住所来生存一样。”

像阿利格拉和福雷斯特这样的女人不用找太远就能找到她们的解决方案:美国的药店和机场书店都公开出售女同性恋低俗小说。这些小说与外星人入侵和纳粹酷刑的故事并列展出。低俗小说有俗套的标题,显眼的封面,以及向读者承诺的一切,从“度假母狼的性陷阱”到“美国90万年轻寡妇的亲密性需求”。

出版商可能从未打算这么做让这些书落入易受影响的年轻女性手中,当然不是那些关于女同性恋爱情的书。一个出版革命在20世纪40年代,他把数百万本廉价的平装书装进了士兵的口袋——这种民主的娱乐方式改变了人们对平装书的看法。最终的结果是低俗小说。这些书提供了与性倾向一样多的色情亚类型,所有这些都是针对现在从战争中回来的男人。它们很便宜,而且是一次性的,被设计用来阅读和丢弃。然而,其中最成功的是卖出了数十万甚至数百万本——其中许多是女同性恋低俗读物。

特蕾斯卡·托伦斯1950年的小说,女性的军营,它经常被认为是这类游戏的第一个例子,也是其后推出数百款游戏的典范。这部小说的灵感来自于她自己的战争经历,讲beplay官网体育下载安卓述了男性军官和女性下属之间的热恋故事。它卖出了250万册,是1975年之前美国最畅销的第244本小说,尽管在多个州因含有淫秽内容而被禁止。

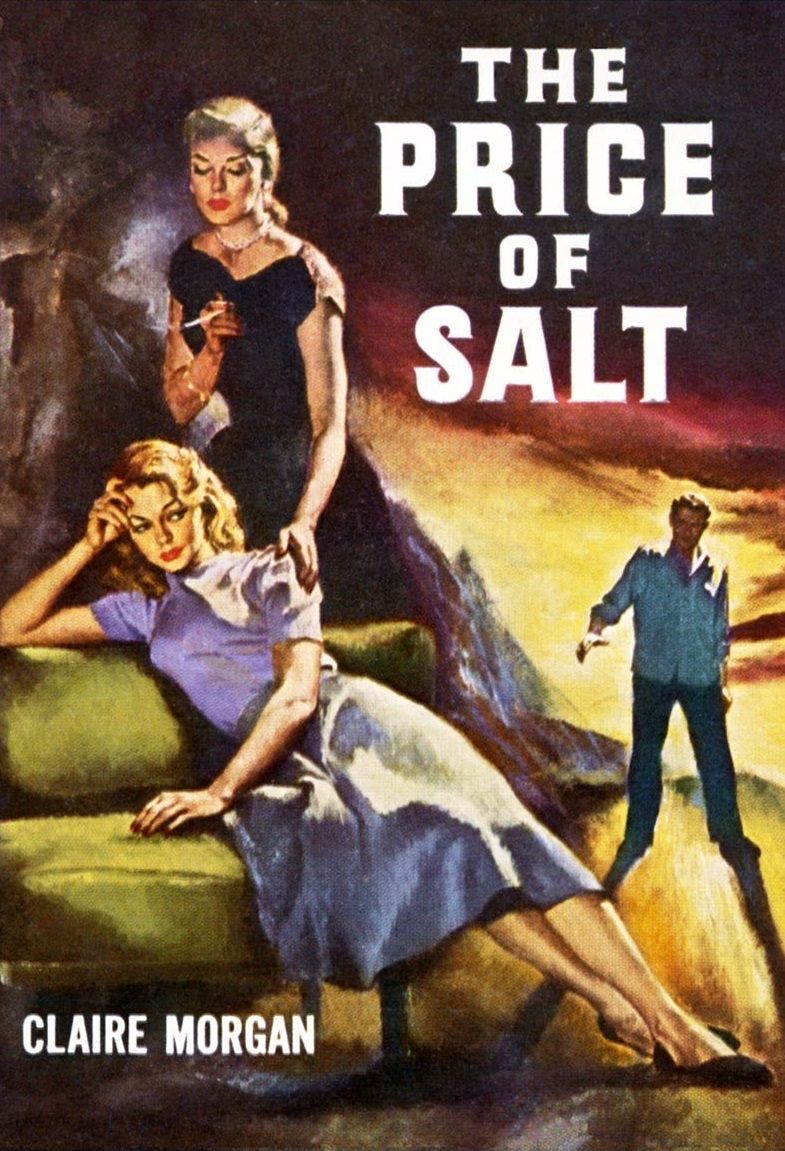

Marijane Meaker的春火,两年后,她以文·帕克(Vin Packer)的笔名出版了同样令人瞠目结舌的150万本,而男性小说家杰斯·斯登(Jess Stearn)的小说也卖出了同样令人瞠目结舌的150万本第六个人在《纽约时报》畅销书排行榜上呆了12周。巨大的销售潜力使这些书受到关注,甚至在相当严肃的报纸的评论页上也为“泡沫”小说赢得了一席之地。Beplay客户端安卓版1952年,《纽约时报》的一位男性评论员次被称为盐的价格作者:克莱尔·摩根(惊悚作家的笔名帕特丽夏•海史密斯*)“相当乏味”——尽管他的读者可能远未达到预期目标。(这是英国电影的灵感来源卡罗,于2015年发布。)

一位作家向《低俗杂志》解释说,女同性恋是低俗小说的一个流行主题纽约时报1965年9月,因为读者“用一个女人的钱得到了两个不道德的女人”。对许多读者来说,情况可能就是这样——当然,这些书中有很大一部分就像它们的封面一样憎恶同性恋。故事发生在女性宿舍或监狱里,很大一部分是肮脏的“真实故事”,由男性用女性的笔名撰写,并作为廉价的惊险故事推销给男性读者。

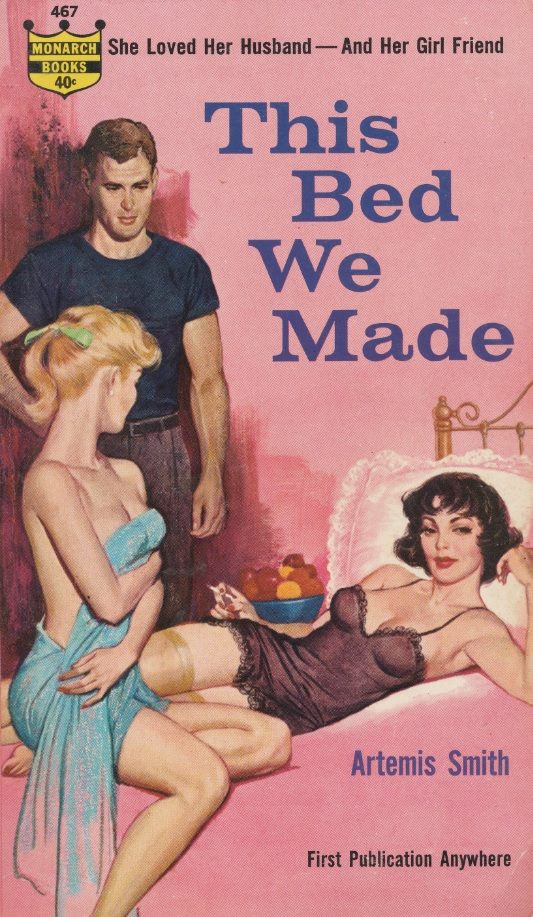

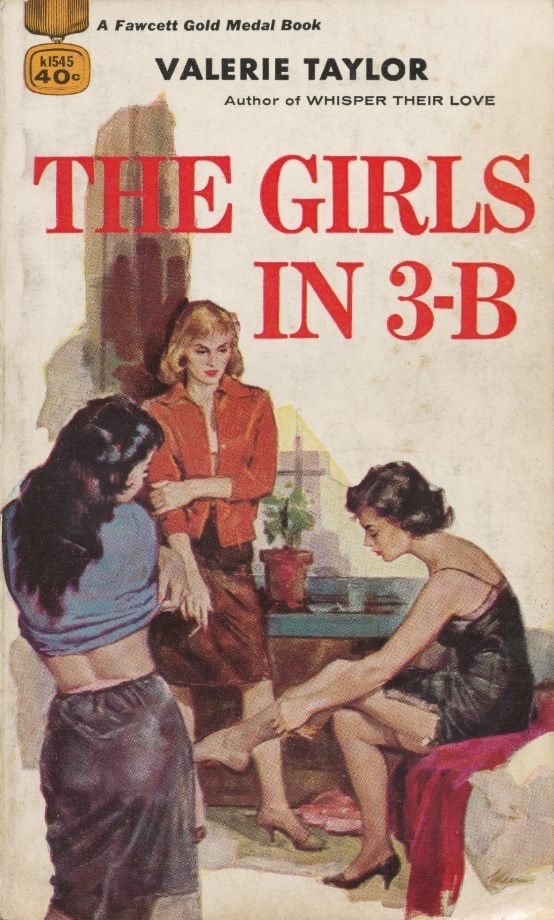

但也许有50本是女性为女性写的。学者伊冯·凯勒(Yvonne Keller)称这些为“亲女同性恋”,而不是更常见的“男性冒险”。支持女同性恋的小说改变了女性的生活,并因此通过了时间的考验——玛丽简·米克、瓦莱丽·泰勒、阿尔忒弥斯·史密斯和安·班农的书。这些作者都是为女性写作的,这一点很明显。“我确实希望女性能找到并阅读它们,”班农说,她是这类小说的资深作者,现年80多岁。“我不太确定自己是否有足够的技巧或能力去接触他们,甚至不知道这些书的发行范围有多广,希望它们能为世界带来一些好处。”但我心里肯定有这个想法。”

事实上,她说,她几乎没有考虑过她的男性读者,所以她对出版商选择的封面插图感到措手不及。书中的人物是复杂的、立体的,但封面上的人物要么是瘦弱的、顽皮的,要么是充满激情的、浮躁的、沉重的。她说:“那些艺术品是为了通过好色的兴趣吸引男性。”这与她的初衷相去甚远。但她说,如果没有这么多男性购买,它们可能永远不会如此广泛地传播,或者落入最需要它们的人手中。

在迅速发展的女同性恋群体中,低俗小说受到珍视,并在人与人之间流传。70多岁的作家李·林奇(Lee Lynch)是纽约一群“同性恋孩子”中的一员,他们在第六大道的一家叫Pam Pam 's的冰淇淋店见面,然后坐在那里。她说:“我只记得孩子们,同性恋孩子们在那里走来走去。”“我们一起并不感到羞耻。也许这是许多人的愚蠢之举,当我们在一起的时候,即使我们彼此不认识,我们也可以谈论书。”他们会从报纸店买一些薄的软皮,然后读到书的边角都折了,脏兮兮的,然后把它们藏起来,远离家人窥探的眼睛。

林奇说自己非常幸运能拥有这样一个圈子,包括她的第一个女朋友苏茜。但对于那些不喜欢的人来说,这些书可能更有价值。在1983年女同性恋杂志上的一篇文章中我们的背上,罗伯塔·尤斯巴(Roberta Yusba)写道:“这些纸浆也传到了与世隔绝的小镇女同性恋者手中,她们读了这些纸浆,发现自己不是世界上唯一的女同性恋者。”

1983年,女同性恋出版商奈阿德出版社重印了一部最佳女同性恋低俗小说选集。班农就是其中之一。这些书之所以受到珍视,并不一定是因为它们的文学价值,而是因为它们描绘了女同性恋生活的早期蓝图,一切都围绕着乌托邦式的格林威治村展开。在她们的社区中没有年长的女同性恋或双性恋女性,女同性恋低俗小说往往是唯一的女性模特。虽然这些书并不完美,但它们比之前的真空吸尘器好得多。

班农说,在20世纪50年代,同性恋经常被认为是一种病原体:你不只是生病了,你被污染了,而且会传染——尤其是对年轻人和易受影响的人。“你不想拥有,或者承认拥有同性恋朋友,或者与同性恋者交往,或者为他们辩护,”她说。“我认为,问题的根源在于很多人对让孩子们进入同性恋生活感到焦虑,因为同性恋似乎是如此诱人和迷人,以至于仅仅与同性恋者接触或阅读一本同性恋书籍就会让你走上错误的道路。”

在20世纪60年代和70年代,许多读过这些书并向同龄人出柜的女性从未告诉过她们的家人,几十年来一直回避有关她们明显单身和没有孩子的问题。尽管林奇记得当时流行的女权主义观点,即你有责任向你的父母出柜,但她努力寻找一种不会“基本上毁了(她母亲的)生活”的方法。有一次,她的母亲撞见林奇和她的第一任女友苏茜在一起,但她选择无视她所看到的一切。“她会以为我要下地狱了,”她说。

尽管班农写的是女同性恋对于女同性恋和双性恋女性来说,出柜是不可能的。她从伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校毕业后不久就嫁给了一位工程师,然后写了她的第一本书,古怪女孩22岁时,她在宾夕法尼亚州郊区的家中。它是以笔名发表的。(她的本名是安·威尔迪;她从丈夫的客户名单中选择了班农。)

班农说,起初,她希望这些书能成为她写作生涯的跳板。“我确实认为我可以写作,我也确实想写,我确实需要从某个地方开始。我当时和任何人一样无知,”她笑着说。她读过范·帕克的书春天火并写信给作者玛丽简·梅克(Marijane Meaker),后者让她与金牌图书公司(Gold Medal Books)的编辑取得联系。古怪女孩将成为1957年出版商第二畅销的书。它推出了一系列六本书,后来被称为《比博·布林克编年史》(Beebo Brinker Chronicles),以其魅力非凡的女主人公的名字命名,她在18岁时出现在纽约,并以男同性恋的身份在那里找到了自己的路。

在这段时间里,班农过着一种双重生活,一边是在宾夕法尼亚州的婚姻生活,一边是偶尔去格林威治村看望朋友,为期一周。听她谈论这些访问,你会感觉到,就像她告诉她丈夫的那样,这些访问既是为了研究这些书,也是为了探索可能发生的事情,以及她可能有哪些选择。

班农回忆起自己深夜独自穿过村子——“我的意思是,我肯定是疯了,但我甚至不害怕”——在酒吧里呆到凌晨两三点,和女人聊天,寻找写书的灵感。她周围的人都是“年轻、爱冒险、愿意尝试的人”,她说,“我当时有点假装单身。在那些去奥运村的旅行中,我真的开始怀疑我结婚是否做了正确的事情,并试图重新思考我的生活。”

她的丈夫从来不读这些书,只有当这些书开始带来可观的收入时,他才真正接受了这些书。班农记得那些紧张的夜晚,她和孩子们躺在床上打字,而她的丈夫坐在另一个房间看电视。最终,婚姻破裂了,班农为了孩子放弃了写作事业,也放弃了在学术界的成功事业。

但这段短暂的小说之旅,为女同性恋写作奠定了数十年的基础,因为男同性恋和双性恋女性开始意识到,她们需要在印刷品中得到多大程度的体现。林奇记得他在图书馆和书店里从一个区域走到另一个区域,为了寻找某种文学的镜子。“我被驱使着,”她在一篇文章中写道,“像饥饿的人一样寻找我的营养,抓住任何看起来、尝起来或闻起来可以消化的面包屑。”她读低俗小说和其他少数早期女同性恋小说,比如拉德克利夫·霍尔的《1928》孤独之井但冒险深入图书馆会发现“碎屑”,有时是有毒的。“我会去犯罪学区,”她说,“在社会学领域,因为那些书里有女同性恋者。”

她记得和当时的女友苏茜(Susie)坐了45分钟的地铁,从奥运村回到皇后区的法拉盛。她说:“你知道,我们在一车可能是异性恋的人面前表现得很出格。”“突然间,苏茜对我说,‘你知道吗,我们其实是少年犯。我们所做的是违法的。’”她停顿了一下。“我以前从来没有这样想过——实际上我可能甚至都不知道。”她说,到15岁的时候,“我们的自我形象已经是,‘你是罪犯,你是病态的,你是被社会抛弃的。’发现任何关于我们自己的东西都是非常令人兴奋的。”

纸浆不是那样的。他们传达的信息可能是混杂的,但他们承认了这些年轻女性的感受,并没有忽视她们。在她对低俗女同性恋小说福雷斯特将这些书描述为拯救生命:在某些情况下,这确实是真的。班农回忆起一位后来成为好朋友的年轻女子。她告诉班农,她已经到了“绝对绝望”的地步,并计划从穿过她所在城市的大桥上跳下去。然后,在她决定这么做的那天,她经过一家药店,看到了古怪女孩这本班农1957年的中篇小说已经上架。她买了书,坐下来,看了整本书,然后回家吃晚饭。

“你听到这样的话,你的心就会怦然心动。我不知道有多少人经历过这种情况,但任何人都应该回家吃饭,而不是从桥上跳下去……”班农说,她的声音很清晰。“哦,我的天啊——我是说,你永远忘不了那件事。”

这种代表性的影响是巨大的。女同性恋低俗小说一次又一次地出现在女同性恋回忆录和个人散文中,总是夹杂着同样的快乐和痛苦。在凯特·米莱特1974年的自传中,飞行,例如,她形容自己囤积它们,“因为只有在这些书里,一个女人亲吻了另一个女人,抚摸了她,终于在一本书里读到了我经历中最珍贵的部分,而这部分终于被印出来了。”她把它们藏在抽屉里,直到她离开这个国家去日本。“我怕转租的人发现,就在出发前把它们烧了。”

在最好的情况下,这些书不仅证明了女同性恋者的存在,而且证明了她们可以为自己是谁、想要什么而感到自豪。阿尔忒弥斯·史密斯1959年的小说《石墙》出版的10年前奇怪的女孩,展示了主人公安妮和她父亲的对峙:

"我的女儿不能是同性恋"他带着强烈的仇恨说了这个词。

“恐怕你对此无话可说,”安妮平静地说。“我就是我。”

“你是这个——这个可怕女人的受害者,”她父亲气急败坏地说。“她把你催眠了!”

“不,爸爸,”安妮平静地继续说,“我一直都是这样。我不会被你或任何人改变。这是我的生活第一次真正感觉正确和快乐。”

“你在违反自然法则——”她父亲说。

“我违反的是法律反对天性,”安妮坚决地回答。“法律必须修改。”

但并非每本书都如此肯定,也不是如此激进。男性作家的作品并没有真正努力吸引女性读者,甚至女性作家也在出版商的要求下,出版商强迫他们引入悲伤的结局。她们说,读者不希望看到这些女人在她们的女同性恋调情中快乐和满足。所以女主人公从高处跳下去,放弃自己的性欲,或者被爱人抛弃,悲伤得发疯。即使是心怀最善意的小说家也无法不受这些要求的影响。她说,班农写这篇文章的时候,压力只减轻了一点。她没有被要求杀死她的主角,至少,但给他们一个幸福的结局几乎是不可思议的。

林奇写道,这一切对她最初的骄傲和自尊都产生了某种矛盾的影响。一方面,这些书是有效的,因为“它们承认了女同性恋者的存在”。另一方面,他们几乎没有留下希望的余地。“这些人物比萨特的作品更悲惨,也更受鄙视。”

对于住在蒙特利尔的Hutkin来说,她没有同性恋群体,这些书提供了一个非常令人沮丧的例子。她说,他们改变了她的生活,只是向她展示了“另一个我”是可能的。“那些书的结局都很糟糕。女同性恋都不该买那些书!他们必须有人来救他们,否则就会发生可怕的悲剧。我是说,它们不是什么快乐的书。他们太可怕了。”即使当她意识到自己对夜校的朋友有感觉时,“我一直在与之抗争。我不想变成那样。”

剧中人物的爱情生活大多在酒吧里上演,尤其是在格林威治村——因此,为了找到和自己相似的人,Hutkin和她的女朋友从加拿大来到格林威治村寻找“女同性恋”。她记得,在书中,男性和女性之间存在明显的二元对立。“似乎没有介于两者之间的东西,所以我们穿得很得体。”她的女朋友穿上了一件裙子,哈金选择了她拥有的最具男子气概的衣服:裤子和一件红色运动夹克。旅途花了一整天,但当他们到达时,女同性恋者却无处可寻。

“我们只是环顾四周,没有看到任何像堤坝一样的东西,”她笑着说。“我们很无辜,什么都不知道。我们当时才20岁出头,从来没有遇到过这些东西,除了在这些书里,这些书显然不是真实的生活。”她说,从书中,他们认为这是显而易见的,你可以走在街上,看到酒吧和餐馆里有“女同性恋!”被灯光照亮。然而,尽管他们向路人和出租车司机询问了她们在哪里,却没有找到女同性恋——所以他们在纽约过了一夜,然后回到了加拿大。

当然,格林威治村也有女同性恋者,即使Hutkin和她的伴侣没有遇到她们。班农对这些书的灵感大部分来自于她在参观时看到的一些小细节。她说,现在很难承认这一点,但她笔下人物生活中的这些阴暗面并不一定没有代表性:在那个时候,作为同性恋者很难生存。知道如何表达这一点并不容易。

她说:“例如,我记得我听说高中生会在周末来格林威治村。”“他们在知道女同性恋者居住的地方走来走去,恐吓她们,威胁要在晚上回来,杀了她们,或者杀了她们的宠物。”这一发现在某种程度上被写进了她的一本书。为了赢回情人,她的女主人公毕博·布林克(Beebo Brinker)在酗酒的驱使下,残忍地杀死了自己的狗。“从那以后我一直很抱歉,”班农说,“因为那不会是那个女人自己。这可能是这些混混中的一个互相怂恿。甚至孩子们长大后也会为他们做出如此丑陋的事情而感到震惊。”

她说,这些书是他们所处环境的产物,也是当时人们因不断被边缘化而承受巨大压力的产物——在那种文化背景下,异性恋者真诚地认为,他们的LGBT同龄人“反常地选择和追求自己的生活”,无视周围人的规范。“这些人是故意引起人们的注意,他们受到的惩罚是罪有应得。”班农说,这些书很难不反映这种背景。“需要一段时间才能摆脱这种心态——摆脱这种心态。”她把自己想象成站在某个想象中的山顶上回望过去。“你开始意识到,你被灌输了一大堆废话,因为人们不知道什么是更好的。”

他们在20世纪80年代重新发行,班农随后以安·威尔迪(Ann Weldy)的身份在公众面前“露面”,使这种紧张关系凸显出来。一些20世纪80年代的读者当然会怀着极大的感情来看待它们,但也有人认为它们是一个更不快乐的时代的遗迹,仇视同性恋的暗流刚刚从视线中消失。记者乔伊·帕克斯(Joy Parks)在20世纪80年代的一篇评论中说,她们的冷漠态度让她“感到不安”,而且这些女性一直被称为“女孩”。她写道:“这些浪漫故事有一种真实的、接地气的、生活原始的品质,加上爱情场景看起来非常新鲜,(我讨厌这么说)天真而甜蜜,缺乏图形细节。”“但五六十年代女同性恋者的边缘生活缺少一些重要的东西:自爱、骄傲和尊严。”

大约在同一时间,年轻时很喜欢这些书的作家安德里亚·洛温斯坦(Andrea Loewenstein)也在努力回应朋友们的意见,他们认为这些书“无聊,写得很糟糕”。她写道,其他熟人对他们以及他们所代表的痛苦过去感到愤怒和不安。但她写道,忽视具有挑战性的近代历史,无异于修正主义。“对我们读者来说,重要的是要记住,其他女同性恋作家从同样的……生活证据中得出了不同的结论,”Loewenstein总结道。但理解和见证这些“低俗”小说中陈词滥调背后的那种痛苦也很重要。这种痛苦和自我憎恨不是我们唯一的过去。但这是其中的一部分。”

这些小说有两个重要的遗产:首先,它们向女同性恋者展示了希望和社区是可能的。其次,她们帮助开启了丰富的女同性恋写作传统。十几岁的时候,林奇就很喜欢这些书,在黄色的便签卡上写下珍贵的段落。(她至今还留着它们。)她说,作为一个成年人,他们向她灌输了一种信念,要以一种她从未有过的方式,写一些能激励女同性恋者的书。“书里充斥着负面的刻板印象,”她说,“但内心深处,我爱着我的女朋友。我们真的为自己是同性恋感到骄傲。”她说,如今,她认为自己是一名女同性恋作家,“只想通过阅读我的书,让女同性恋更快乐。”我认为,消极中产生积极的一面。”

虽然它可能始于Beebo, Laura, Stephen, Carol,以及许多其他陷入困境的女主人公,他们注定要自杀,痛苦,失去孩子或结婚,但对于他们的许多读者来说,情况并非如此。相反,这些悲伤的故事只是他们自己快乐故事的序幕。

福雷斯特说,在20世纪50年代的底特律,这是一个“艰难的开始”,但它有一个幸福的结局。“在这条路上,我遇到了一些很棒的女人,我很幸运能被其中一些人爱着。这是一个美好的生活。”Hutkin从来没有找到格林威治村传说中的女同性恋者,但最终通过妇女运动找到了一个像她一样的人的社区。她有一个女儿和一个孙子,和她的伴侣在加拿大维多利亚生活了十多年。作为一名作家和小说家,林奇事业有成,并最终结婚。她和妻子住在太平洋西北部。

班农离婚后,她没有再婚,而是全身心地投入到学术工作中。她几乎把这些书看作是她在书页上为自己构建的另一种生活,“我本来希望生活在其中的点点滴滴。”它变成了一种令人满意的发泄方式,也许,回头看,它应该是一个活生生的经历,而不是一个想象的经历。“在某种程度上,”她说,“在那些短暂的小假期里,我在那里,完全投入其中。但它也——它似乎是我够不着的,你可以透过窗户看到它,但你无法穿过它。你可以去参观,但不能住在那里。”

*这篇文章被更新以说明克莱尔·摩根是帕特丽夏·海史密斯的笔名。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们