在19世纪,作为美国人当移居者向西进入大平原时,就开始出现这样的故事:以前稳定的人变得沮丧、焦虑、易怒,甚至暴力,患上了“草原疯病”。在历史记载或调查中有一些证据表明精神疾病病例有所增加在19世纪中期到20世纪初,特别是在大平原地区。记者尤金·斯莫利(Eugene Smalley)写道:“在新草原各州(原文如此),农民和他们的妻子中出现了数量惊人的疯狂行为。大西洋1893年。

关于这个时间和地点的小说和历史记载都经常将“草原疯狂”归咎于定居者所遇到的孤立和荒凉的环境。但许多人也提到了一些意想不到的事情:大草原的声音。斯莫利写道,在冬天,“死亡的寂静笼罩着广阔的大地。”曼尼托巴移民内莉·麦克朗(Nellie McClung)的小说《中性导火线》(The Neutral Fuse)中的一个角色写了一首诗,描述平原上嗡嗡的声音:“我恨风,带着邪恶的怨恨,它恨我,恨得同样深,当我试图入睡时,它发出嘶嘶声和嘲笑声。”

这些细节引起了纽约州立大学奥斯威戈分校(State University of New York at Oswego)研究人类听力进化的古人类学家亚历克斯·d·韦莱斯(Alex D. Velez)的想象,并让他想知道:这种想法是否有道理?现在,Velez的一篇新论文发表在历史考古这表明这种怪异的音景——寂静和呼啸的风——确实可能导致了定居者的精神疾病。这并不是一个很大的飞跃:对现代受试者的研究表明,我们听到的东西可以不仅会加剧睡眠、压力和心理健康问题,甚至会加剧心血管疾病和2型糖尿病。

Velez想了解大草原的音景是否有什么特别之处。不幸的是,他无法回到过去进行录音,但Velez可以从内布拉斯加州和堪萨斯州的平原收集到更多的近期录音,这些录音记录了风和雨的声音,以及巴塞罗那或墨西哥城等城市地区的天气声音以及交通和行人的嘈杂声。他将这些录音输入到一个程序中,该程序创建了录音中声音频谱的视觉表示,并将结果相互比较,并将结果与人耳可以拾取和听到的声音频率图进行比较。

Velez发现,虽然所有的景观都包含了大量人类自然能够听到的声音,但城市的声音更加多样化,在人类听觉范围内传播得更多,形成了类似白噪音的东西。但在大草原上,几乎没有这样的背景噪音。这些声音与大脑更容易注意到的人类听觉范围特别敏感的部分相吻合。

“我可以这样描述它:它非常安静,直到,突然,你听到的噪音做听,你什么都听不到,除了那个,”Velez说。

因此,我们可以想象,一个新来的定居者,习惯了一个相对更城市化的小镇或森林环境的声音,可能会发现每一个打破草原寂静的鸡叫——每一个青蛙的呱呱声或雨水的滴落声——就像安静的图书馆里钢笔的咔哒声一样可怕地清晰(和令人恼火)。

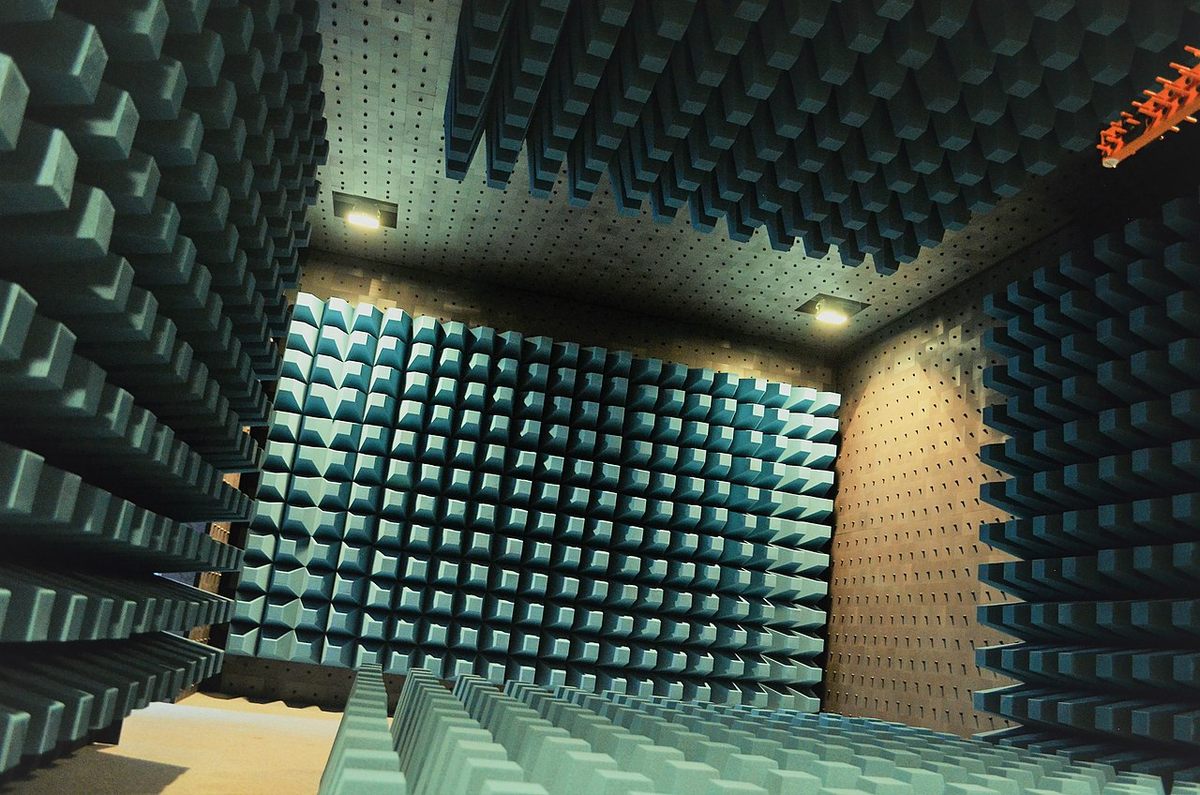

对大平原音景的描述让没有参与Velez研究的华盛顿大学听觉脑科学家Adrian KC Lee想起了感觉剥夺或置身于消声室(设计用来阻止回声的房间)。在这种情况下,即使是最小的声音,比如衣服的沙沙声,甚至是你自己的心跳,也会变得无法忽视。正如李指出的那样,人类的大脑会自然地适应环境,本质上是调高或调低音量,以更好地区分正在发生的事情。

“适应是为了生存,”李说。“现在,如果你适应了一个非常低声音的环境,突然有一声巨响,当然会给你带来麻烦。”

雅各布·弗里菲尔德是亚伯拉罕·林肯总统图书馆和博物馆的研究历史学家,他写了大量关于《宅地法》的文章,《宅地法》是向西扩张的主要推动力之一。他说,他在自己的工作中没有遇到过草原疯狂现象,但他指出,Velez使用的现代录音可能缺少一些早期定居者可能听到的声音,比如狼的嚎叫或数百万美洲野牛群的隆隆声。如果定居者住在草皮房子或防空洞里,他们也可能经常听到生活在泥墙里的昆虫或其他生物发出的声音。

除了缺乏19世纪的记录外,研究生活在100多年前的人群的精神疾病症状也非常困难。正如Velez所指出的那样,具体的语言或病症名称可能会改变,记录可能不一致,诊断可能受到社会态度的影响——例如,关于性别角色的观念或对某些群体的偏见。

同样,我们也不可能弄清楚,任何一次易怒或抑郁的发作有多少是来自于音景,又有多少是对压力或孤立的反应,后者可能特别刺耳。而在更遥远的东方,人们可能生活在更小、更紧密的社区里,一旦来到平原,邻居往往就在几英里之外。对妇女来说,这种转变可能是最艰难的,她们经常被要求呆在家里,限制了她们获得刺激和社交的本来就微薄的前景。再加上对冰冻的恐惧,或作物歉收,或家园固有的金钱损失,难怪一些人感到压力。

最后,Velez的作品并不能证明草原的疯狂对定居者的影响有多大,但它最终给了他一个问题的答案,这个问题抓住了他的想象力:在平原的音景中——在斯莫利的沉默和麦克朗的可恨的风中——可能确实有一些东西影响了定居者的思想。

它提醒我们,即使在今天,甚至在大平原以外,声音也有塑造我们生活的力量。李说,许多科学家都想知道,由于封锁和在家工作的转变,疫情带来的声音环境的变化是否对身心健康产生了影响。

他进一步指出,声音在火星稀薄的大气中传播得不如在地球上传播得好。如果草原上的声音景观让一些人感到焦虑和抑郁,这是否意味着有一天,当人类到达火星时,定居者会再次诅咒寂静?

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们