女人们似乎是这样等待某事或某人。膝盖、肘部和脸颊上的油漆脱落,露出下面的灰色混凝土。他们的表情很逼真,但他们的身体像洋娃娃:手和脚有点大,没有角度来标记关节的弯曲。尽管如此,还是很难抗拒他们即将开始谈话的想法。

玛莎·克洛芬斯坦解释说:“那是洛林阿姨,可爱的露易丝是我妈妈。”“她们穿得像舞厅里的女孩,这完全超出了我祖父的想象,因为她们的名字没有什么花哨的东西。”

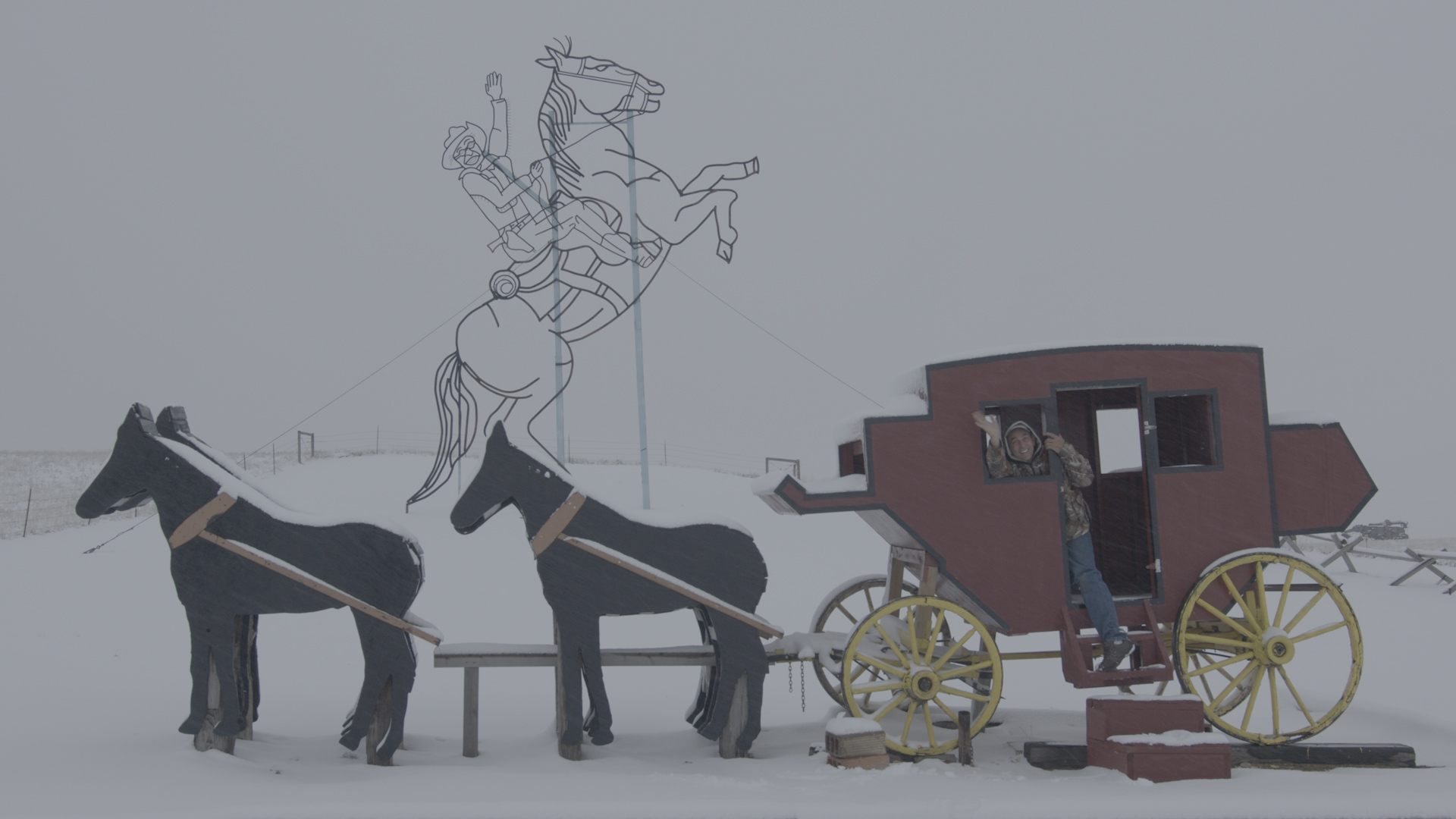

在2022年9月初的一个炎热的日子里,克洛芬斯坦和她的表妹克里斯汀·卡西迪来到加利福尼亚州伍德兰山皮尔斯学院的一个偏远角落,调查约翰·恩的遗产——加州历史地标939.5。在举办了30年的民间艺术创作“老猎人的小屋”之后,洛杉矶社区学院区,管理着包括皮尔斯在内的九所大学,给了他们60天的时间把剩余的收藏从财产中搬走。

“我们只有五周或更少的时间来制定计划,”Klopfenstein说。

这句话是对的,但一个故事的开头总是不止一个地方。

争论的中心是伊恩的雕像“战斗”。被称为“木腿史密斯和大熊”的两个巨大的混凝土人物,一个是白人,一个是棕色人种,他们苦笑着,赤裸着胸部,陷入了暴力冲突中,高耸于牛仔、快乐女孩和坚忍的先驱母亲之间。虽然Ehn幸存的亲属认为这个饱经风寒的组合是家庭的一部分,但皮尔斯学院的学生和教师看到了令人不安的边境神话的残余。

约翰·恩很自然地就会讲一些荒诞的故事。1897年,他出生在密歇根州维奥拉郊外的一个临时住宿营地,七年级时辍学照顾生病的父亲。据说,他在一家木材厂工作,后来成为一名狩猎管理员和捕兽者,从浣熊到佛罗里达短吻鳄,他什么都追捕。1941年,饱受脊椎炎症之苦的恩搬到了西部的加州,在太阳谷开了一家汽车旅馆。他总是爱表演,用各式各样的旧时纪念品装饰自己的办公室,自己也穿着流苏夹克和绿松石珠宝。

当Klopfenstein走向纪念她祖父变成“猎人约翰”的大型雕像时,干松针在脚下嘎吱作响。由Ehn委托克劳德·贝尔(the building of theCabazon恐龙),这座曾经矗立在汽车旅馆前的雕像激发了伊恩自己的表情。

“爷爷不是一个训练有素的艺术家,”Klopfenstein解释道。“但通过观察和学习,他创作了其余的雕像。”

根据贝尔的建议,伊恩用钢筋支撑混凝土层,里面嵌入了一些现成的材料,比如人造珠宝、抛光的石头,甚至一套看起来像真的牙齿的东西。热情洋溢的Ehn工作了30多年,以他家庭成员的生活模型为灵感,建造了数十座雕像。

Klopfenstein说:“他在我们脸上抹了巴黎膏药,还在我们嘴里塞了一根吸管,让我们呼吸。”她承认自己不知所措,在膏药还没湿的时候就摘下了口罩。

通过这个亲密的过程,伊恩可能觉得他是在永远地保存他妻子的方下巴和他哥哥的高额头。但改变是不可避免的,尤其是在不断扩张的洛杉矶。Ehn在1981年去世时并不知道他的作品将被命名为加州历史地标。由加州州立公园指定历史保护办公室这幅作品被列为“20世纪杰出的民间艺术”的一个例子,但它几乎没有提供什么保护,因为在1987年,背负着沉重税收的这家人卖掉了小屋占用的土地。

在出售之后,洛奇的建筑将被拆除,但伊恩的女儿罗斯玛丽·法里什希望保护她父亲的艺术作品。她得到了加州保护主义者西摩·罗森(Seymour Rosen)的帮助,罗森曾提名该遗址为地标性建筑,并协助进行了最著名的保护工作瓦特的塔.大量的档案资料我记录了罗森试图将捕兽者小屋的人像放置在某处的努力。由于担心描绘“狂野西部”的人物,如杀人犯、酒鬼和夜场女郎,可能会引起冒犯,西米谷教育委员会的潜在捐赠失败了,该收藏受到了当时皮尔斯学院校长大卫·沃尔夫的欢迎。

在阿尔文·克利夫兰公园(Alvin Cleveland Park)的几张野餐桌周围,他们用家里的钱,在20多个大型雕像和一个“靴子山”(旧西部枪手墓地的俚语)周围安装了一些刻有搞笑墓志铭的模拟墓碑。有一段时间,Fairish亲自拔草、修漆。最终,她搬到了辅助生活中心,一家人也散去了。学院的管理一改再改,除了一块杂草丛生的地标性牌匾,没有任何标志,雕像成了皮尔斯的谜。

快进到2020年那个令人担忧的夏天,乔治·弗洛伊德(George Floyd)被谋杀后,全国范围内的抗议活动导致纪念内战和种族征服的雕像被拆除。在这一运动的激励下,学院系统教师工会的执行委员会一致投票决定从皮尔斯学院的场地上移除老猎人小屋的雕像。

“这些雕像不能代表我们的价值观,”历史教授兼教师工会主席布莱恩·沃尔什(Brian Walsh)说。“我们试图讲述一个更完整的画面——这种下意识的、回归约翰·韦恩的模式不是我们想强调的。”

在该区委托进行的一项评估中,埃舍尔协会(Escher Associates)对这件艺术品的估价为62,650美元,详细说明了皮尔斯继续展示或移除的选择,并提供了搬迁成本的估计——远远超过20万美元。洛杉矶社区学院区(LACCD)坚持认为,根据教育法典81450.5,该地区可以放弃不再需要或不再能够用于教育目的的项目。

在承担了埃舍尔协会报告的费用和其他与此事相关的内部人力成本后,LACCD的资金优先事项超出了雕像。沃尔什指出,在教育之外,社区大学越来越多地被要求提供社会服务。他说:“住房不安全、粮食短缺和基本需求不平等的问题长期存在。“如果有人认为我们会把一分钱花在支持学生以外的事情上,那他们就大错特错了。”

为了遵守最初的捐赠条件,LACCD联系了洛杉矶警察局失踪人口部门,寻求帮助寻找Ehn的任何剩余继承人。

琳达·科西(Linda Causey)正在哀悼刚刚去世的母亲罗斯玛丽·法里什(Rosemarie Farish),她惊讶地听说祖父的雕像岌岌可危。“我们以为是永远,”考西谈到皮尔斯的安置时说。“我们谁也没想到还会再听到这件事。”

接下来的两年是远隔重地的家庭成员的团聚,考西、她的表妹玛莎·克洛芬斯坦(Marsha Klopfenstein)和恩的曾孙女克里斯汀·卡西迪(Kristen Kassidy)以各种形式与其他亲属和皮尔斯的管理人员见面。根据LACCD提供的文件,该地区接洽了许多当地博物馆和机构,为这些物品寻找新的归宿。2021年7月,Ehn家族(由Linda Causey代表)向Tommy Gelinas发布了这些藏品,将其纳入Valley relic,这是位于Van Nuys机场的圣费尔南多谷历史宝库;吉利纳斯同意承担所有搬家费用。这笔捐款在2021年9月的LACCD董事会公开会议上获得批准。

因此,在2022年3月初,随着搬迁迫在眉睫,科西从圣克鲁斯向南旅行。“我已经30年没见过这些雕像了,”她说。“他们在给我打电话。”这次经历后来证明是一次感人的经历。她说:“我想和爷爷奶奶的雕像说再见。”“这听起来有点像一个孩子,但我有点崩溃了。”

六个月后,也就是9月,重新安置这些艺术品的计划破裂了,考西把未来的谈判交给了她的堂兄弟克洛芬斯坦(Klopfenstein)和卡西迪(Kassidy)。在火炉般的热风中,两人踏过新翻过的泥土,绕过钢筋和混凝土碎石,调查伊恩的“靴子山”遗址。“这是这里的骨架,”克洛芬斯坦说。“坦白地说,很难知道什么东西被移走了,也很难知道它在哪里。”

“山谷遗迹”的Tommy Gelinas知道这些问题的答案,但Klopfenstein和Kassidy似乎没有心情和他说话。相反,这对表亲与保护主义者、洛杉矶旅游公司Esotouric的老板理查德·沙夫(Richard Schave)和金·库珀(Kim Cooper)联手。库珀和沙夫提倡在他们的博客上,要求让这座地标建筑的退出过程更加透明。*他们谴责缺乏获取藏品的途径,缺乏公众对话,以及缺乏新闻报道。

在看到一个早春的Facebook帖子后,库珀和沙夫伸出手来为克洛芬斯坦和卡西迪提供支持,帖子中有许多混凝土板被山谷遗迹志愿者装进一辆皮卡的床上。他们认为吉利纳斯船员的努力“令人深感不安”,恩一家也同意这一说法。

据吉利纳斯说,拆除墓碑是一个多阶段过程的第一步。有了“靴子山”,他们就可以清理树木,在脆弱的雕像周围建造板条箱,然后用起重机把它们搬到卡车上。“所有这些墓碑都完好无损,”吉利纳斯说。“我要对着我父母的坟墓发誓,我的父母很棒。”

Ehn的继承人没有亲自检查艺术品的状态,而是会见了一名律师,并发出了一份停止和停止的请求。他们恳求拯救他们的家族遗产,要求有更多的时间为这幅艺术品寻找另一个家。

汤米·吉利纳斯对延误和复杂性感到沮丧,他退出了与学院的协议。两年的努力都付之东流,LACCD请了自己的法律代表,给了恩的继承人60天时间把藏品从皮尔斯学院搬走。

在9月的那个炎热的日子里,在规定的时间内已经过去了一周,还没有新的计划,克洛芬斯坦和卡西迪眯着眼睛望着太阳,想着约翰·恩(John Ehn)的雕像《战斗》(the Fight)中描绘的血腥战斗。光着膀子的男人的脸被雕刻成永久的混乱;被涂过的血永远从切开的刀伤上滴下来。

在一个1996年的采访中在《洛杉矶时报》上,伊恩的女儿罗斯玛丽·费尔什解释说,木腿史密斯和大熊之间的冲突是一个警世故事。据说,有两个人为了争夺一头牛的所有权而你死我活,结果两户人家都失去了牛。这是一个想象的场景,几乎没有给所有的事实、所有的想象,以及说实话,所有的悲伤留下任何空间。

“最悲伤的部分,”Klopfenstein望着绵延起伏的山丘说,“是我的家人走了——罗西走了,克利福德走了,我妈妈走了,我姑姑洛林……走了。”

在被指定为加州历史地标的10个民间艺术景点中,只有少数几个,比如沙漠塔在Jacumba,保持完整。其他的则完全消失了。美国历史遗迹保护办公室(Office of Historic Preservation)追踪着地标建筑的位置,但几乎没有能力保护它们。艺术家死后,这些独特的环境的命运往往留给了少数敬业的灵魂,他们并不总是意见一致。

随着白天越来越短,夜晚越来越冷,Tommy Gelinas把他的注意力转向了Ellen H. Weis现代神话博物馆的安装,而Esotouric的人们开始运动,以确保在计划的重建之前,唐尼波特菲尔德墓地的所有人类遗骸都被移走。*两人继续使用他们的社交媒体账户,每天强调濒危、受损和被忽视的事物。总会有需要拯救的东西。

当律师们继续克制地试图解决问题时,在皮尔斯学院的马厩后面,被链环围栏包围着的混凝土雕像仍然存在。对这位艺术家的女儿罗斯玛丽·费尔什来说,搬运成吨的混凝土是一项艰巨的任务。在她的记忆中,Klopfenstein和Kassidy坚持希望它可以再次完成。

*更正:这个故事的早期版本错误地描述了库珀和沙夫何时意识到吉里纳斯的参与,并错误地描述了库珀和沙夫关于波特田地重建的主张。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们