9月20日,太阳开始在南极上升太阳盘面花了30个小时才从地平线上消失,几周后,它仍在向正午攀升。十年来,罗伯特·施瓦茨,也就是冰人,第一次不在现场。“当太阳开始升起的时候,我总是觉得太糟糕了,”施瓦茨说。“这意味着南极的冬天即将结束。”

南极的天气是出了名的恶劣,所以今年的日出没什么可看的。但南极的工作人员说,当他们走到外面,看到冰上闪烁的金色光芒时,他们仍然会惊讶地笑。

在南极洲的中心地带,冬天是持续六个月的漫漫长夜。每年2月中旬,夜幕开始降临,一小群人聚集在阿蒙森-斯科特南极站(Amundsen-Scott South Pole Station)外,观看一架灰色的C-130大力神(Hercules)运输机滑下结冰的飞机跑道并起飞。因为没有飞机敢在没有阳光的南极冬天飞行,这次飞行是离开白色大陆的最后机会。每个留下来的人都会被困在那里,直到11月夏季研究季开始。南极人称之为“越冬”。

施瓦茨在南极度过了15个冬天,其中9个是在2011年至2019年连续度过的。现年50岁的他今年卸任时,在“极地”过冬的次数比历史上任何人都多。最近的一个周五,他在德国的家中,穿着一件印有“ANTARCTICA”字样的黄色衬衫。他经常微笑,开怀大笑。在他身后的墙上,有一张装裱好的海报,上面是尼尔·阿姆斯特朗站在月球上的照片。

从南极洲回来的第一年,施瓦茨并没有想到COVID-19的大流行,但他从南极冬季的隔绝中学到了一些东西。他说:“我终于有时间做过去10年错过的所有项目了。”“你必须充分利用它。”

2006年与施瓦茨一起过冬的资深科学家丹尼斯·巴卡特(Denis Barkats)回忆起一个古老的南极笑话:“你第一次过冬,是为了冒险。第二次,是为了钱。第三次是因为你不适合其他地方。”但巴卡茨说,施瓦茨似乎不是这样,他性格开朗随和。“他有我没有的东西,”他继续说。要返回15次,就必须有效地将严冬视为自己的工作。“你可能会说,‘哦,孩子,我真的很想要一个西瓜!’”Barkats笑着说。“好吧,你不能拥有它九个月。”

施瓦茨并不认为自己与众不同。尽管如此,在每年冬初,当波尔的夏季人口从150头左右下降到50头以下时,他通常会感到如释重负。他说:“突然之间,一切都变得安静了,你只能听到风声,只剩下几个人了。”“这种感觉很棒。”

几个星期以来,小摄制组看着太阳盘旋着靠近冰封的高原。(在南极,人们可以看到地球绕着太阳转。)三月下旬,太阳终于落在地平线上。当它在一整天的时间里消失时,它会发出一种难以捉摸的“绿色闪光”,在世界上其他任何地方都很难看到。在接下来的一个月里,暮色慢慢褪去,世界似乎在每个方向上都在缩小,只有一个方向是向上的。

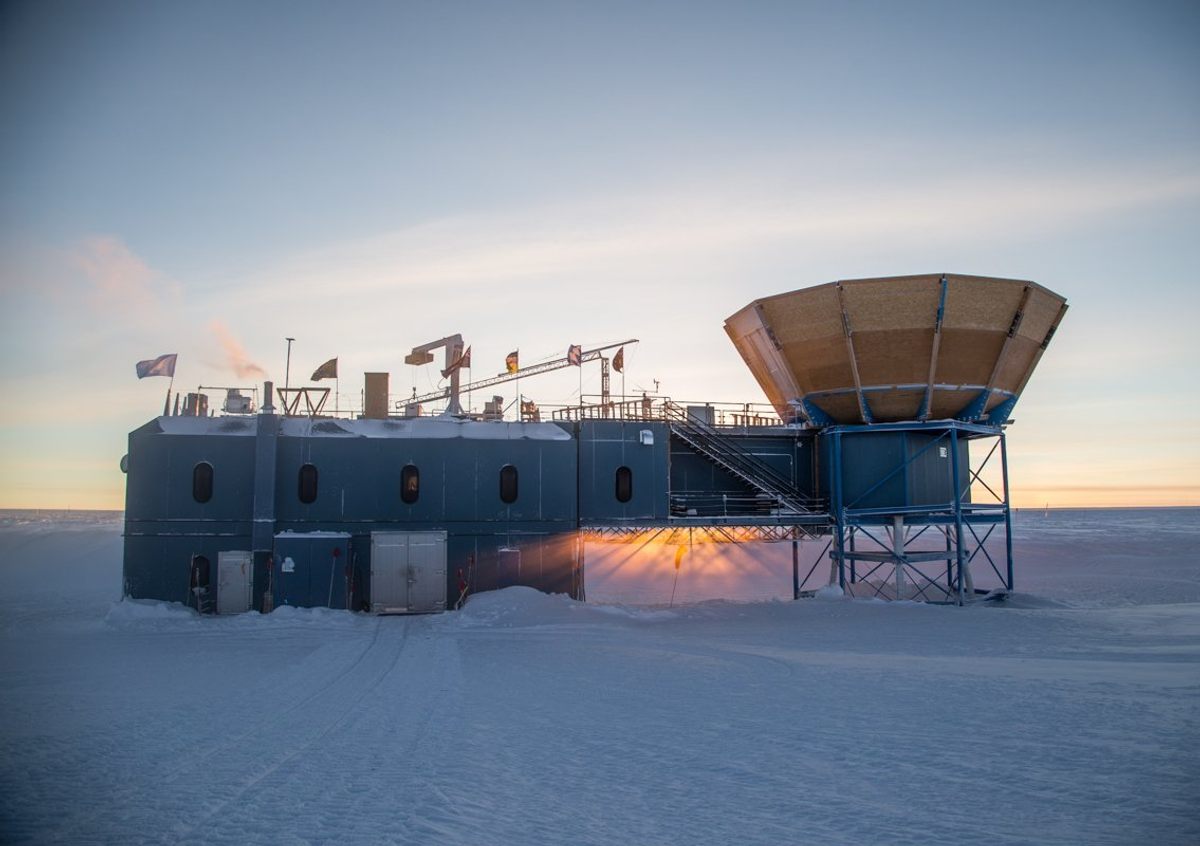

在南极的大多数研究都是在外太空进行的,在冬天,施瓦茨的工作是照看望远镜。其中一个被称为“暗区”的区域没有光和电磁信号,这里有一些世界上最大的望远镜。在这里,在世界上最纯净的空气中,望远镜可以回顾过去,回顾大爆炸和宇宙起源。“当我们观察太空时,我们总是在看过去,”施瓦茨说。“我们现在看到的信号是138亿年前到达地球的。”

施瓦茨拥有物理学和天文学的高级学位,但他称自己是“电烙铁和扳手物理学家”。他做了从硬件维护到软件调试再到低温系统的一切工作——无论望远镜需要什么来继续向研究人员传输数据。施瓦茨指出:“如果零件坏了,你就不能订购新的零件。”“嗯,你可以,但它们要到夏天才到。你必须开始即兴发挥。”他认为这有点像生活在另一个星球上。

南极越冬的历史充满了可怕的故事:精神崩溃,甚至谋杀未遂。第一次在欧洲大陆越冬的比利时探险家们发明了一种治疗方法,就是绕着他们的船走一圈又一圈贝尔基卡号它于1899年被困在冰中。他们称之为“疯人院长廊”。

这些天,那些在极点过冬的人通过观看所有三个版本来告别最后一次飞行的东西,讲述了一个南极站的工作人员被偏执和外星入侵者撕裂的故事。(他们过去常看库布里克的电影闪闪发亮的舒瓦茨说:“好奇的人会过得很开心。”“不管你是否有博士学位,是否你是厨师,是否你是机械师——每个人都是平等的。”

冬季剧组努力保持忙碌,用聚会、篮球和电影放映填满他们的社交日历。施瓦茨说:“其中一位和我一起过冬过三次的医生教我们如何在手术中提供帮助。”当气温降至零下100度时,你可以加入专属的“300俱乐部”,从200华氏度的桑拿浴室赤身慢跑到南极标志,然后返回。当然,施瓦茨已经加入了几次。

望远镜工程师保拉·克罗克(Paula Crock)目前正在南极过冬,她也认为这有助于保持好奇心和思想开放。“我学会了不要纠结于我在北方错过了什么,”她在南极洲通过电子邮件写道,“而是专注于我在这里拥有的机会。”她也有自我照顾的习惯:有时睡个懒觉,晚上吃点冰淇淋。克罗克说:“重要的是,如果你的船员有一天过得不好,不要往心里去,如果他们把气撒在你身上,你也很容易原谅和忘记。”

他在波尔所经历的一切,施瓦茨怀念南极光,或南方的光,大部分。每天,他都要从主站走15分钟到黑暗区。*在他的“通勤”中,施瓦茨会听着他的靴子在冰冻的地面上发出的嘎吱声,以及风吹过极地高原的声音。他回忆道:“有时你走着走着,会看到雪闪着绿色的光,抬头就能看到头顶上壮观的极光。”

极光的河流般的流动是由来自太阳的带电粒子的爆发形成的。当这些“太阳风暴”撞击地球的保护性磁场时,碰撞会释放出一系列令人眼花缭乱的颜色的能量,流向两极。施瓦茨说:“经验法则是,它们越亮,移动得越快,它们移动得非常非常快。”“光是极光就值得一去。”

在南极洲之外,施瓦茨认为自己是一个适合夏天的人。“回到家里,六个月没有太阳?”这太疯狂了,我无法想象,”他笑着说。“但在波尔,事情在很多方面都是如此不同。我其实很享受那里真正的黑暗。”

他在南极洲度过了人生的四分之一,在德国的生活需要一些调整。他的电子邮件结尾仍然写着:“南极洲——地球上最好的地方。”由于疫情的限制,他无法远行,他正在离家不远的山区探险,甚至在附近的博物馆里发现了一些天文学的东西:内布拉天盘(Nebra Sky Disk),一幅古老的青铜天空地图。他说:“你必须靠现有的东西生活。”“当这些东西回来的时候,你会更加享受它们。”

*更正:这篇文章的早期版本描述了从主站建筑步行到黑暗区需要30分钟。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们