法国征服阿尔及利亚据本·基尔南(Ben Kiernan)的报告,在19世纪中叶,霍乱在短短30年里杀死了多达三分之一的当地人口——50万至100万人《血与土:从斯巴达到达尔富尔的种族灭绝史》.欧洲定居者——包括意大利人、西班牙人和马耳他人——有时也有类似的高死亡率,因为那里已经变成了瘟疫肆虐的战区。例如,在1848年到1851年间来到这里的法国移民,由于霍乱和痢疾的猛烈爆发,他们的人数减少了一半。除了应对疾病和冲突,这些定居者几乎是唯一没有能力完成任务的人。

尽管殖民者被认为是在开拓一片新的疆域——几乎不考虑已经生活在那里的人们——但他们不成比例地是没有任何犁地经验的城市工匠。在很多情况下,他们被派去不是因为他们的技能,而是为了降低本国的失业率。1848年,约14,000名巴黎人前往阿尔及利亚农村,面对疾病、悲惨的军营生活条件和陌生的野外工作。这些因素共同造成了建立法属北非的另一个障碍:临床怀旧,一种可诊断的危险的对家乡的渴望,使殖民者躺在医院的病床上或被送走。很明显,如果法国人要征服、剥削和占领阿尔及利亚,他们必须首先征服乡愁的瘟疫。最终,法国殖民计划的暴行可能与一种使人衰弱的疾病如何被视为一种情感交织在一起,这种情感在今天如此普遍且相对无害。

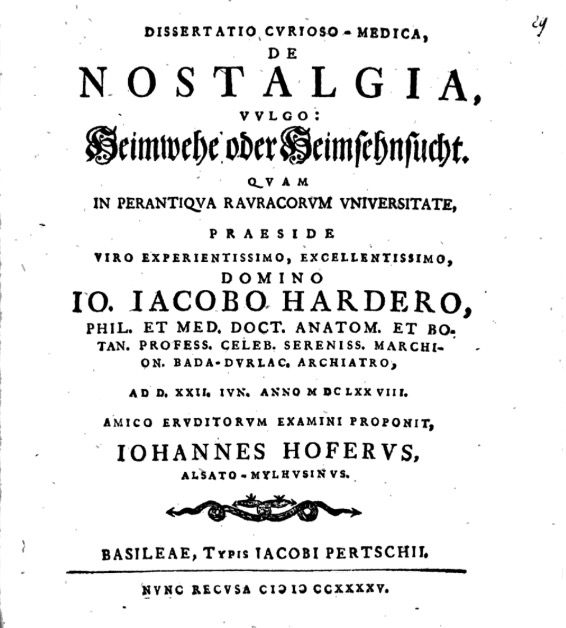

“怀旧”一词应运而生1688年,瑞士医科学生约翰内斯·霍费尔在他的论文中诊断了海外瑞士雇佣兵的痛苦。它来自希腊语nostos“返校节”,以及算法这个词的意思是“痛苦”——字面上是一种对家的痛苦渴望。这个想法早在Hofer之前就存在了:Nostos通常被引用《奥德赛》哥伦比亚大学(Columbia University)研究法国问题的历史学家托马斯•多德曼(Thomas Dodman)说,荷马(Homer)讲述了奥德修斯(Odysseus)从特洛伊战争中不惜一切代价回家的故事,但“当时人们还无法想象其中的‘痛苦’部分,也就是痛苦的部分。”

在多德曼的分析中,这种变化与17、18世纪欧洲军队的演变有关。规模更小、更本土化的部队正在被规模更大、更统一的官僚结构所取代。随着战争的职业化,出现了一种新的疏离感。征战时间越来越长,条件越来越艰苦,服役期限越来越长。多曼说,几个世纪以来,欧洲军队主要是由封建领主招募的合同雇佣军组成,“按照特定的服务条款,服役一段时间,然后他们就回家了……”此外,这些军队是“微型社会”,经常与士兵的配偶和孩子一起旅行。“这是国王之间的战争,而不是民族之间的战争,”多德曼说,转向民族国家意味着在传统军事结构内的转向。

尽管怀旧最初是瑞士人的想法——一些医生将其归咎于此脑损伤从瑞士牛铃的叮当声开始,它逐渐被视为一种法国现象。Dodman将此归因于几个因素。到19世纪初,巴黎已经发展成为欧洲医学科学的中心,诊断文化蓬勃发展。与此同时,法国军队已经发展成为一个比欧洲同行更压抑、纪律更严格的机构,采用抽签征兵制度。杜德曼说,这些士兵“用自己的双手再现了一个主宰他们的世界。”医生们所诊断的怀旧可能更接近于一种马克思主义的异化,而不是我们今天所认为的乡愁,但士兵们仍然渴望他们身后的生活。

世界正在迅速而戏剧性地发生着变化——法国大革命所带来的大规模而迅速的文化变迁清楚地表明了这一事实。时间本身似乎在加速。在他1991年的论文中逝去的过去:19世纪法国怀旧的医学研究罗斯(Michael S. Roth)总结了一个人在房子即将被拆除时的极度绝望。“他的病,”罗斯写道,“是由进步引起的。”

怀旧,正如所描述的19世纪的医生,是一个忧郁而神秘的病人,似乎遥不可及。罗斯的文章中引用了一位医生的话,他写道:“人们告诉他做什么,他都会机械地去做;病人“服从,没有怨言,没有抱怨;他是最温顺的动物,但这种温顺中带有懒惰……”在医生看来,怀旧表现为放弃意志。病人“对那些使他生活痛苦的人没有一句责备的话,”他继续说,“对他来说,一切都是冷漠的……”(人们也许可以看到这种情况与抑郁症和创伤后应激障碍的连续性)。

罗斯写道,那时怀旧不仅仅被视为一种精神状态,而是一种危险的、具有传染性的“破坏身体的情感障碍”。事实上,根据医生的说法,病人“五官憔悴,脸上布满皱纹,头发脱落,身体消瘦,双腿在身下颤抖;缓慢的发烧会消耗他的体力;他的胃拒绝营养;干咳使他疲乏;很快,他的体力就下降到不能下床了。”最后,“烧得更厉害了,很快他就不行了。”多德曼在他的书中写道怀旧是什么:战争、帝国和致命情感的时代包括心动过速、皮疹、多汗症、听力困难、抽搐、胃灼热、呕吐、腹泻、罗音和喘息。对于所有的痛苦,怀旧者甚至不一定想要变得更好。“真正的怀旧者,”罗斯写道,“从疾病的症状中获得唯一的满足,因此努力保护他们的渴望,把所有的精力都集中在上面。”罗斯引用的一份19世纪的医学杂志指出,怀旧者“寻求孤独,在此期间,他可以不受任何阻碍地抚摸他最喜欢的幻想,并满足他的痛苦……”

考虑到疾病的严重性,怀旧被认为是一种最高级别的军事威胁。根据多德曼的书,在18世纪90年代革命战争爆发时,流行病“据称摧毁了整个公司的应征士兵”。几十年后的阿尔及利亚Mal du pays(“乡愁”),据传整个单位都在阻挠。1836年,那里的一位军医写道,他每天死于这种疾病的人数多达5人。

对一些人来说,这种痛苦似乎是法国特有的,并阻碍了该国与其他欧洲大国,特别是英国竞争的能力。“为什么法国没有好的殖民地?”政治学家亚历克西斯·德·托克维尔在1833年问道用剑和犁:法国和征服阿尔及利亚.在他的评价中,这是因为“法国人热爱家庭的壁炉……一看到自己的教区就感到高兴,[并且]像世界上其他男人一样关心家庭的欢乐。”一些人坚持认为,身为法国人,就比其他人更懂得怀旧的痛苦。

没有人知道确切的数字今天的痛苦。现在,怀旧是一种非常不同的东西,一种温暖的寄托,一种对过去的渴望。这实际上是健康的:北达科他州立大学的心理学家克莱·劳特利奇(Clay Routledge)说广泛发表在情感方面,他说,怀旧已经被证明可以通过让人们觉得他们的生活更有意义来提高自尊。怀旧会带来悲伤,但却是一种滋养的方式。

奥古斯特Bourel-Roncière一定以某种方式看到了这个未来。1851年,当1848年的怀旧情绪爆发和其他灾难还未平息时,他向拿破仑三世提出了一个解决怀旧情绪的方案,似乎是在引导它。他的建议是将整个布列塔尼社区(来自法国西北部农村地区,Bourel-Roncière是当地一位著名的领袖)大规模转移到阿尔及利亚的规划社区。一家股份公司将支付200万法郎,这样国家就可以建造仿造的法国村庄,把这片殖民边境改造成熟悉的样子。Bourel-Roncière并不孤单。正如Dodman解释的那样怀旧是什么,在今年早些时候发表的一篇文章中,类似的建议包括“诺曼底,Corréziens,利穆赞,萨弗尔德”——其他法国农村社区——被提出,作为法国殖民泥潭的潜在战略解决方案。但从瑞士牛铃时代起,来自偏远地区的人就被认为特别容易怀旧,向往熟悉的单调的乡村生活。如果勇敢的巴黎人作为移民失败了,naïve布列塔尼人还有什么机会?

Bourel-Roncière认为他们拥有1848年工匠所缺乏的一切——农业的熟练程度,对乡村生活需求的欣赏。他们将拥有完整的社区。多德曼写道,Bourel-Roncière的计划将怀旧重新想象为一种“顺势疗法”——不断地、滴滴落流地接触家乡,将使移民者牢牢地保持自己的身份,而不是疏远它,促进一种温和的渴望,而不是一种痛苦的需要。这些定居点还解决了日益增长的、邪恶的、种族主义的恐惧,即在这种炎热气候下的法国人可能会被当地人口同化,失去他们固有的法国特性。人们认为,迁移的法国村庄可以保护法国身份的纯洁性。

最终,弗吉尼亚大学历史学家塞申斯说,这项政策的实施规模相对较小,而且是短暂的。它在殖民史上的意义不如在医学史上的意义大,因为殖民地承认有必要系统地对待怀旧,并记录了人们如何看待怀旧的实时变化。

怀旧的去医疗化的漫长过程可能是不完全可知的。当时,医学本身正在迅速发展,就像现在一样,更大的文化变革即将到来。杜德曼的新书认为,法国的殖民政策和种族主义至少是这个谜题中不可分割的一部分。时间是一致的:法国军方最后一次有记录的怀旧病例是在1884年,那时这种诊断已经极其罕见。今天怀旧的滋养、愉悦的感伤可能有如此痛苦的根源,这让人感到震惊,但也许不应该太令人惊讶。更现代的极右翼政治——纳粹是一个典型的例子,还有更多当代的类似的例子——利用怀旧的危险和有利可图的手段,把人们团结在捍卫所谓的受到威胁的传统身份的周围。

当然,怀旧并不是从一种医学现象转变为一种更加常态化的体验的唯一条件。歇斯底里症是另一个突出的例子,还有同性恋。当然,我们今天治疗的某些东西,总有一天会被人们忽视,甚至是渴望。“我绝对相信,”多德曼说,“所有的疾病都是历史上特定的,会来也会去。”换句话说,有些疾病不是由病原体传播的,而是由培养物传播的。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们