他们谈论以实玛利娅。“没人知道里面有没有矿物质,因为没人去过那里。这张地图完全是个笑话,”班尼斯特解释道。“这个国家从来没有被调查过;其中有一半是未开发的。他从书架上取下一张地图,打开来。“看看这个地方,拉库。它被标记为一个大约有5000居民的城镇,位于杰克逊堡以北50英里处。从来没有这样的地方。Laku在以实玛利语中是“我不知道”的意思。 When the boundary commission were trying to get through to the Soudan in 1898 they made a camp there and asked one of their boys the name of the hill, so as to record it in their log. He said ‘Laku’, and they’ve copied it from map to map ever since.从独家新闻伊芙琳·沃,1938年出版

麻烦始于尼日利亚之间1981年,人们越来越相信巴卡西半岛及其深处可能蕴藏着以石油储备形式存在的巨大财富。或者更确切地说,麻烦真正开始于一个世纪之前,在现在被称为非洲争夺的时期。那是1884年11月,来自13个欧洲国家和美国的代表聚集在德国总理奥托·冯·俾斯麦(Otto von Bismarck)的柏林住所,分享雪茄,瓜分一片大陆。在接下来的几个月里,一群白人——他们中的大多数人从未踏足非洲——把非洲大陆分割成几十个殖民地,最终形成了50多个国家,他们用古老的地图、地理地标和集体贪婪的奇怪炼金术勾勒出了边界,很少或根本不考虑长期存在的部落边界或土地使用惯例。

英国和德国一直在为在西非各自梦寐以求的领土之间划分边界而争吵不休,最终达成了“一条线,穿过约拉,在Benoué上,迪科亚,一直到乍得湖的尽头。”这大概就是尼日利亚和喀麦隆之间的边界是如何形成的。但这条边界并不是真实存在的——它是粗糙的、不规则的——在殖民地成为独立国家之后的一个多世纪里,它都不会是真实存在的。这一切是如何发生的,如何在一张旧地图上仓促达成的妥协变成了另一种东西,变成了一套精确的坐标、定义地貌的具体支柱、现代国家地位的主导地缘政治概念,这完全是另一回事。

英国和德国之间,以及后来德国在第一次世界大战中战败后,英国和法国之间,还会就边界问题达成进一步的协议。会有一些测量,一些地图,和一个普遍的感觉,边界已经确定。就非洲殖民列强的目的而言,它曾经是。但是随着非洲的独立(尼日利亚和喀麦隆都在1960年独立),之前的边界失去了合法性,因为自治国家从未签署过所描述的(相当粗糙的)殖民边界。当然,人们可以争辩说,它们从来就不是合法的——或者精确的,或者足够充分的——首先。

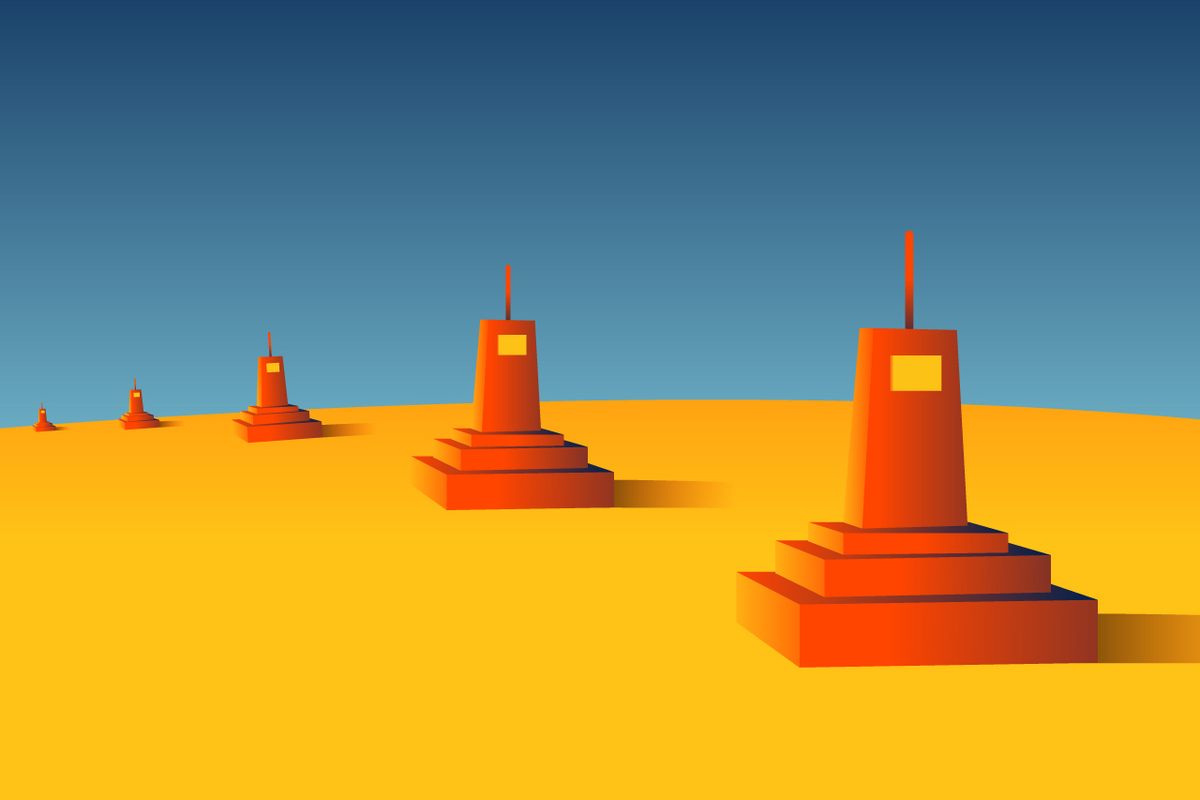

今天,在撒哈拉以南非洲地区,只有三分之一的边界线被划定了——正式术语的意思是它们被适当地固定,两边的国家已经同意边界的确切物理位置,并且物理线的坐标已经被彻底而准确地记录下来。这就是边界的本质。一项协议。它们可以是软的,也可以是硬的,建立在信任或敌意的基础上,建立在地位平等的人之间,或者由有权有势的人规定的基础上。在非洲,完全划分的边界甚至更少,这意味着在景观上有物理标记,有不同高度和形状的钢筋混凝土柱子,由地下底座固定。当然,这并不奇怪。在山腰、红树林沼泽或战区竖立一根柱子是极其困难的。它们可能是不需要的,或者不值得付出汗水、费用和危险。

非洲缺乏划界也有很多原因。在那些Beplay客户端安卓版边境线漏洞多端、对居住在边境线附近的人来说有些短暂的地方,划界并不像经济发展、教育或安全那样重要。在某些情况下,完全不划定边界在政治上是有利的。

杜伦大学边界研究中心主任菲利普•斯坦伯格说:“有时含糊不清符合每个人的利益。”(根据其以前的名称,国际边界研究中心也被称为IBRU)。斯坦伯格是美国人,他把自己的兴趣集中在“历史的、持续的、有时是想象的社会权力投射到那些地球物理和地理特征使它们抵制国家领土化的空间上”,这是一个很好的提醒,整个边界概念如果不是复杂的、偶然的和完全偶然的,就什么也不是。

斯坦伯格在谈到划界时说:“如果两个国家相处得还不错,他们同意保留不同意见,这只会造成不必要的紧张。”“外交充满了求同异,‘不问不说’之类的安排……当然,这不是我们对边境的印象,你知道,围栏和边境警卫。”

就喀麦隆和尼日利亚而言,“求同存异”在某种程度上发挥了作用。它们的边界从北部日益干燥的乍得湖盆地延伸,穿过沙漠低地,越过曼达拉山脉和它们针状的岩石塔尖,从喀麦隆野生动物丰富的法罗保护区和尼日利亚的加沙卡-古蒂国家公园之间,然后向西北转向,沿着东加河,向南进入克罗斯河国家公园(尼日利亚)和科鲁普国家公园(喀麦隆)的茂密雨林,然后滑入克罗斯河本身。如果说有什么地方可以打破这种矛盾心理,那就是最后一块土地——巴卡西半岛(Bakassi Peninsula)的主权问题。巴卡西半岛是一块400平方英里的楔形鞋跟靴子,暂时伸入几内亚湾(Gulf of Guinea)。随着时间的推移,这两个国家都声称巴卡西及其海岸附近的潜在资源是自己的。上世纪70年代,两国举行峰会,宣布将巴卡西置于喀麦隆境内,但喀麦隆政府对该地区保持相当放手的态度,因为该地区的居民主要是以渔业为生的尼日利亚人。

到20世纪80年代初,石油收入占尼日利亚收入的90%,在某种程度上,石油也占了尼日利亚在世界舞台上的地位。1981年5月,它对巴卡西地区的兴趣导致了行动。尼日利亚军事巡逻队在半岛上与喀麦隆军队交火。这一事件,再加上乍得湖流域的争端,差点让两国开战。冷静的头脑一度占据上风,但1994年,朝鲜半岛的血腥冲突导致34人死亡。就在那时,喀麦隆总统保罗•比亚(Paul Biya)决定做一件前所未有的事情:他向位于海牙的联合国司法机构国际法院(ICJ)上诉,以解决包括划定海上边界在内的半岛主权问题。两个月后,喀麦隆修改了请求,要求将有争议的乍得湖盆地也列入其中,并且在法庭审理的同时,是否可以明确地勾勒出喀麦隆和尼日利亚之间的整个边界。

在最初的几年里,国际法院在管辖权、申索和反诉上争论不休,争论哪些历史文件或非官方实践可以为法律提供依据。1999年,赤道几内亚加入了这场争夺,要求对部分海上地产提出主权要求。文件和论点被详细地呈现和剖析,有时是痛苦的,有时是尖锐的细节。

2002年4月的一份文件尼日利亚联邦共和国对喀麦隆2002年3月10日对法官提问的答复的评论,让人感觉这一切是多么主观和令人困惑。尼日利亚的一项评论指出:“喀麦隆指出,《汤姆森·马尚德宣言》中所描述的边界从第五点开始沿着埃尔贝德(埃贝吉)河的河道。”“这是不可能的。V点不是埃贝吉河的河口,也不在这条河上,也不在其他任何一条河上。”另一份声明说:“喀麦隆似乎声称1946年安理会秩序的边界显示在莫伊泽尔1913年的地图上。这显然是一个荒谬的论断。1946年议会命令的起草人使用了‘阿克邦河的一条未命名的支流(摩伊泽尔地图E页上的希伯罗,比例尺为30万分之一)’这样的词。”

无数的律师和国家官员以及大量的文件在这一过程中陷入了僵局,直到2002年10月10日,在英德1913年协议的基础上,法院正式将巴卡西的主权授予喀麦隆。利用这些文件和其他殖民文件,特别是1931年的汤姆逊-马钱德宣言,以及一些讨价还价,法院决定了整个边界的位置。但判断仍然只是一个粗略的轮廓:用纬度和经度,以及山脉和河流等自然标志来描述边界,以传达总体思想。真正的、肮脏的、实地的工作很快就会在非洲展开。这就像决定骑自行车穿越美国和真正开始骑行之间的区别。

2002年9月,就在国际法院公布调查结果的一个月前,时任联合国秘书长科菲·安南(Kofi Annan)在巴黎安排了各国总统的一次会议,他们同意尊重并执行调查结果,并参加了那种握手拍照的活动,调解人总是希望这种握手拍照能创造一种友好的遗产。在很多方面,握手是最容易的部分。

总的来说,尼日利亚政府对巴卡西及其理论上潜力的丧失非常不满,这并不奇怪。以一种特定的、国际性的方式——为了好的——失去朝鲜半岛,这并不令人满意。然而,在地面上,渔民们真的不敢相信他们所听到的。该半岛估计有30万人口,其中90%是尼日利亚人,他们中的大多数人以该地区丰富的渔场为生。该地区的入口、河流和小溪纵横交错,看起来就像一个非常老人的手背。在听证会期间,喀麦隆曾承诺保护生活在巴卡西的尼日利亚人,但鉴于过去的敌意,当地居民对喀麦隆的意图表示怀疑。事实上,还要再举行一次总统峰会,这一次是2006年在纽约的格林特里,才能完全敲定权力交接的细节。

安南任命毛里塔尼亚外交官艾哈迈杜·乌尔德-阿卜杜拉(Ahmedou Ould-Abdallah)领导喀麦隆-尼日利亚混合委员会(CNMC)。艾哈迈杜·乌尔德-阿卜杜拉此前曾在棘手的非洲任务中工作,包括在布隆迪内战期间担任联合国驻布隆迪特别代表。当时的想法是,两国代表将与联合国工作人员和私人承包商合作,监督会议进程。

从那时起,边界的概念离开了抽象的领域,在非洲的地盘上轰然倒塌,当一台无情的测量、测绘和标记机器,在欧洲法庭上加了油,开始在数百英里的土地上滚动,在那里生活的人们身上滚动。握手之后,人们会受伤,流离失所,或重新分配国籍。有些人一生都认为自己是喀麦隆人,现在却发现自己生活在尼日利亚,反之亦然。

阿卜杜拉明白,CNMC必须首先向最受影响的人推销划界的想法。阿卜杜拉没有要求军事维和人员确保和平交接,而是采取了不同寻常的步骤,要求联合国提供观察员——一种由律师、教授、军事代表、政府官员组成的外交梦幻团队——前往村庄,向人们保证他们会受到公平对待,他们的新主权政府不会只是强迫他们到新边界的另一边。他决定从北部开始,把最难的地方——巴卡西——留到以后。

这些事情以前从来没有发生过,因为边界是如此不确定和不精确。这就是让边界变得模糊的政治优势——人们不必受制于边界。有时,留下一条假想的线是好的,但这条线是要解决的,如果没有一点动荡,那就不会发生。

在Bourha Wango的喀麦隆代表在边界移动时失去了他的整个选区,这让他的竞争对手非常高兴。还有博基部落的人,他们知道边界柱应该被放置在神圣森林的中央。尼日利亚村庄Danare 1变成了75%的喀麦隆人,导致失去了重要的牧场。村庄正式从一个国家移交给另一个国家;早在2003年12月,尼日利亚就将乍得湖流域的32个村庄移交给了喀麦隆,这一过程非常低调,几乎没有任何记录。行政机构必须拆除或放弃;海关和移民服务被取代。在某些情况下,人们留在新主权下的地方;在其他国家,他们选择——或者被迫——离开。

巴卡西(前)最高统治者、克罗斯河州传统统治者委员会主席埃廷因·埃提姆·奥康·埃代特(Etinyin Etim Okon Edet)描述了他和巴卡西半岛的尼日利亚同胞最初是如何认为国际法院的裁决是一个笑话。没有征求巴卡西人民的意见。就像,他说尼日利亚每日的打孔“我们不在的时候,头发都被剃光了。”同样是在巴卡西,现在住在一个国内流离失所者营地的酋长Etim Okon Ene说,2008年,喀麦隆士兵来要求他交出对他的村庄——他祖居的控制权。他说,边界的改变不仅剥夺了他们的土地,还剥夺了他们的遗产和尊严。如今,他的村庄属于喀麦隆,被遗弃了。他说,房屋和建筑被烧毁,居民被暴力强迫离开,因为他们不同意服从喀麦隆政府,成为喀麦隆人。

但划界工作最终与人无关:它与过程有关。它是关于这片土地的标志,尽管它可能看起来一样,但与那里的土地不同。这是一个1300英里长的想法——从纽约到哈瓦那的距离——必须变成现实。它耗费了数年时间,数百人参与其中——律师、外交官、各级政客、部落首领、测量员、制图师、地理空间工程师、建筑工人、劳动者、保安。即使在国际法院做出判决近17年后的今天,这项工作仍未完成。

当然,土地不知道,也不在乎。从地质角度来说,这条线毫无意义。但是,一旦各国同意划定边界,他们就开始了对精确性的追求,这是不能也不会妥协的。必须发现这条线。这句台词必须被录下来,而且这些录音必须非常非常正确,然后这个过程不会停止,直到在这块大陆上留下一道官方的伤疤。

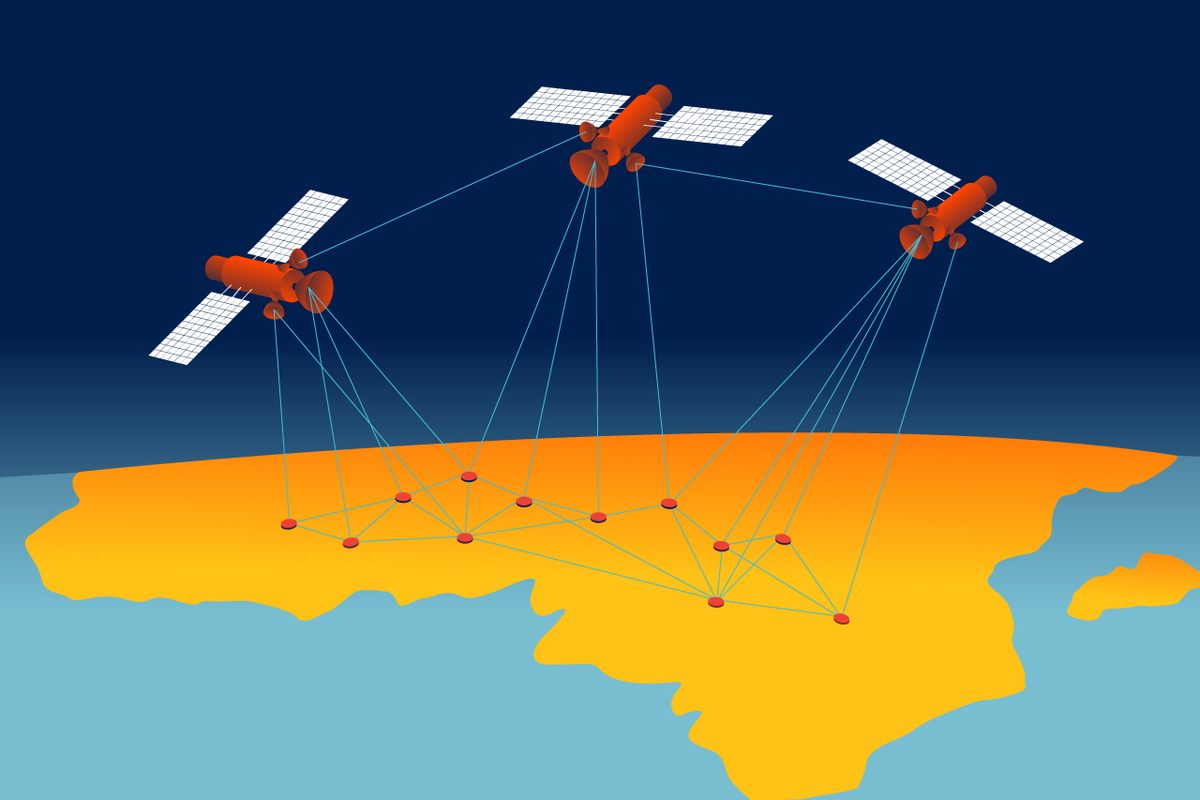

全球化的到来1995年全面投入使用的定位系统极大地改变了我们在地球上定位自己或任何特定地点的能力。如果你认为它彻底改变了现代地图绘制过程,那你就对了。“GPS”就像“Kleenex”、“Xerox”或“谷歌”一样,是一个常见而无处不在的术语,尽管从技术上讲,用它来指代所有的卫星地图系统是不正确的。GPS只是美国版。在1995年之后的某个时候,其他国家开始想:等等,如果美国人关闭了他们的系统会怎么样?所以他们开始开发自己的产品。现在有全球卫星导航系统(GNSS),它指的是一些卫星星座,包括俄罗斯的GLONASS系统;伽利略,欧洲;中国的北斗。地球轨道上总共有100多颗卫星,它们以光速不停地传送着光点。 Your GPS device (even most GNSS users refer to satellite navigation as GPS) receives these packets of data and calculates how far away it is from a satellite based on the amount of time the information took to get to it. When it has information from at least four satellites at a time (and it pretty much always does) it can pinpoint where you are based on the difference in the data’s arrival time. This is known as trilateration, even though four satellites are needed to ensure precision.

这种技术能力可能表明,划分边界应该是一项简单的任务,但问题是,有准确性和准确性。GPS并非绝对可靠。卫星可能并不完全正确,正如IBRU主任斯坦伯格指出的那样,数据可以有多种解释。当涉及到划分边界时,足够好是不够的。

20多岁的彼得·梅雷特(Peter Merrett)在英国一家专门从事隧道工程的大公司担任土木工程师,当时他意识到自己需要改变。这工作既乏味又累人。他看到他45岁的经理压力很大,正要离婚。Merrett逃离了这样的未来,在利比亚的一家石油勘探公司找到了一份工作。在他意识到这一点之前,他已经开着路虎穿越了撒哈拉沙漠。他找到了一份他想做一辈子的工作。

当Merrett回国后,他结婚了,开始了自己的生意,先是为当地的建筑公司提供测量服务,后来与一个商业伙伴一起做国际测量工作。Merrett对地质学和地理学很感兴趣,但他也有一种性格,就是把细致的方法带到冒险的努力中。“我对事情有点迂腐。准确是……好的,”他说得很清楚,不准确是非常……糟糕的。2005年,他的公司Merrett Survey向联合国申请在尼日利亚和喀麦隆边境工作,并被接受。

然而,Merrett Survey公司并没有被雇佣在边境上工作。在进行真正的划界之前,您需要建立一个由高度精确的大地测量控制点组成的网络,这些控制点被称为测量站,它们的坐标非常精确,可以作为所有其他测量的主要固定点。它们的外观各不相同,但通常包括一个地下混凝土块,大约三英尺见方,它在地面上固定一块金属牌匾,上面包含有关该站的参考信息,以及一个标记,测量员可以用它来排列他的老式水平的铅垂线或他的GNSS接收机。(如果你开始注意,你可能会注意到人行道或山顶上嵌有类似的调查牌匾。)

尽管测量站很精确,但它们基本上是任意的。它们几乎可以在任何地方,只要我们确切地知道那个地方在哪里。它们的数量和它们之间的距离根据需要在不同项目中有所不同。Merrett和他的团队的任务是安装10个主要站点(每个国家5个)和20个次要站点(每个国家10个),这些站点可能距离边境约6到40英里。他们于2007年开始这项工作。他公司的四名测量员(merrett本人不在现场)也用他们的方法培训喀麦隆和尼日利亚的测量员,这是他与CNMC合同的一部分。在任何一天,这群人都会在当地酋长分配的小宾馆或家中醒来,然后分成四组——边境两边各有两组。每个团队都有一辆皮卡车队,车上装满了GNSS设备、混凝土、混凝土搅拌机、测定员、工人和国家代表。两个小组先去确认地点和寻找建筑材料,而另外两个小组在后面挖一个洞,浇上混凝土,并贴上关键的牌匾。

CNMC和各国代表已经提前选择了监测站的地点,通常是在当地负责人或行政办公室的大院内,这样这些标记就相对不受干扰,不被人注意。这些控制标记经常是必要的,是一个问题,也是一个好处。隔离提供了保护,但有时有人偶然发现了一个标记,并认为这一定意味着下面埋藏着有价值的东西。所以,从逻辑上讲,那个人决定把它挖出来。他们发现嵌在牌匾下面的混凝土里有一根金属参考针,与标记本身在同一水平线上。它的唯一目的是作为空间站牌匾上标记的备份,当然,大头针也可能被挖出来。在尼泊尔的一个项目中,Merrett和他的团队乘坐直升机到达山顶,使用先前建立的控制标记作为测点。标记——包括它坚实的水泥底座——不见了,他们很快在当地农民的墙上找到了它。他提出要把它还给他,但当然,重要的不是标记,而是它所标记的东西:一个地方,说着:“这就是你在地球上的确切位置。”

获得这样的准确性并不容易。在Merrett和他的团队完成所有标记后,他们回到英国待了几周,过圣诞节,但也给混凝土时间凝固和沉降,这样在他们获得点的坐标后就不会移动了。这是获得数百英里精度的第一步:确保没有任何变化,即使是一点点。下一步,我们可以考虑更多的概率,重复和严格的产物。

当他们返回时,研究小组必须同时前往四个观测站,每个国家各有两个,并连续24小时在控制标志进行协调观测。他们一遍又一遍地测量差分gnss——A点和B点(以及C点和D点)之间的位置差。你车上的GPS在正常工作时,精度在3到30英尺之间。当像Merrett Survey这样的公司承担一项工作时,其精度水平是由合同规定的。CNMC的合同规定,测量站的坐标必须精确到50毫米以内,或小于2英寸。控制点越精确,边界坐标越精确。喀麦隆和尼日利亚之间的误差幅度,或多或少,是你拇指的长度。

为了获得这种精度,每个团队都将其GNSS接收器安装在测量站上,并将其连接到几个汽车电池上,以确保持续供电。他们使用的是徕卡双频GNSS,这是一种热血纯种的东西,就像你手机的GPS一样。这项活动往往会引起当地人的兴趣。偶尔人群会聚集起来,向调查者询问他们在做什么以及它是如何工作的。勘测人员并没有在设备旁待上整整24小时,而是雇佣了当地的保安来监视情况。人们担心的不是盗窃,而是过于活跃的好奇心。如果有人碰了,或者(但愿不会)移动了全球导航卫星系统,他们就得从头再来。

“所有与GPS相关的工作都是一种统计练习,”Merrett解释道。(和几乎所有人一样,他在提到GNSS时默认使用GPS)”该软件正在计算最可能的答案,试图获得与每颗卫星的精确距离,所有卫星都在20200公里之外,以14000公里/小时的速度移动,然后使用该软件计算与同时占用的其他三个测定站的3D位置差,精度高于50毫米。所以,你拥有的数据越多,你得到正确答案的机会就越大。”为了测量,地球上任何给定点的真实位置都是云中心的一个点。

当Merrett的团队正在设置控制点时,另一个小组已经开始采取初步步骤进行划界。划界不是一次性的工作。这是一个由几个步骤组成的过程,每个步骤的目的都是提高准确性和精密度。首先是国际法院的粗略描述。接下来,一个小组评估了这条线在哪里成为现实,包括选择未来边界支柱点的地点。这条线将被记录和映射,然后,使用Merrett的控制对其进行微调,以达到绝对精度。

从2005年开始,由联合国全职工作人员组成的地理空间信息系统干事,以及尼日利亚和喀麦隆的代表组成的联合技术小组开始了评估工作。他们都是技术专家,受过土木工程师、测量师或制图师的正式培训。联合国在纽约的制图部使用卫星成像技术,以1:5万的比例绘制了131张地图,显示了国际法院调查结果中所描述的边界的大致轮廓。这支队伍的任务是穿越整个边境——使用吉普车、摩托车、直升机,甚至独木舟——装备这些地图,加上旧的殖民地图、条约和古代德国边境柱子的描述。(阿卜杜拉说,德国在工程方面的声誉反映在这样一个事实上:他们的殖民时期的柱子比法国和英国的柱子保存得更好。)我们的目标是为未来的边界柱找到位置,以确保整个项目的持久性。

在最终裁决中保留的一些旧文件中的描述,往好里说是模糊的,往坏里说是没有帮助的:就像“在村庄西部最大的树以东100英尺的地方,”Merrett说,他曾与技术团队的测量人员交谈过。这既是科学,也是外交、历史和本能——甚至是艺术——的问题。评估是分阶段进行的,从北到南,穿越沙漠,翻山越岭,进入雨林。在每一点上,两国官员都需要达成一致。有时,在村庄里,居民们会抗议这条线路,这部分将被搁置,直到政治链的高层能够解决。这就是为什么直到今天,仍有大约60英里的土地是不受限制的——在这些地方双方尚未达成一致。Beplay客户端安卓版

想象一下,在一个炎热的日子里,在一座山上跋涉。你唯一的指导意见是以下指示:“因此,本院的结论是,首先,《汤姆逊-马钱德宣言》第35和36段必须解释为规定边界越过第35段所述的'阿兰蒂卡山脉的南峰'的霍塞尔比拉,然后从该点沿莱因德河和萨西里河'直到与来自巴拉科萨山脉的第一条溪流的汇合处'。”在分析并就其实际含义达成一致后,该团队将使用精确到约3英尺的差分GPS仪器记录其坐标。这些坐标将被送回塞内加尔达喀尔的CNMC总部,在那里,地理信息系统官员将在地图软件中绘制它们,以创建一个记录,直到今天仍在不断更新、打磨和微调。这些坐标需要得到政府的批准,然后,勘探队会使用Merrett的控制点来提高精度。因此,历史、法律、外交和语言解码找到了一个位置,然后科学和工程将其固定在世界上。

接下来是划分——预计有2696根混凝土柱子。CNMC决定,在开阔的乡村,每隔500米就应该设置一个柱子,在乡村和城镇,每隔100米就应该设置一个柱子(分别是每英里3个和16个)。对于以河流为边界的地区,不需要这样做。大多数都是20英寸高的长方形长方体,基座埋在地下,但每5公里(约3英里)就会有“主柱”,方尖碑凸出6.5英尺高。边界是很多东西,最终包括一种高度管制的土地艺术。

萨尼·努胡(Sani Nuhu)于2009年和2010年在CNMC工作,在赢得联合国的合同后,担任项目经理,负责在边境北部的一段地区布置和建造边界柱子。作为一名尼日利亚测量员,他习惯于在地理条件恶劣的地区工作,这次也不例外。他的丰田Tundra皮卡在灌木丛中颠簸着,跟随他的GNSS到下一个拟议的柱子的大致位置。在他身后是一个小型车队,大约有40人:挖掘者、砖瓦工人、水泥浇筑工人、金属工人、国家代表(总是国家代表),以及关键的安全细节。对女虎来说,这份工作中最困难的部分就是一直害怕崎岖的地形和土匪。他说,因为喀麦隆和尼日利亚的跨境贸易相对强劲,所以有很多绝望的人想要偷走往返的货物。努胡认为,他在柱子建筑合同期间担心的土匪最终加入了恐怖组织博科圣地的行列,这使得北部边境地区更加危险。

因为土匪,怒虎告诉他的工人,当他们在当地城镇购买物资时,他们应该总是要求赊账,他经常拒绝支付工人现金。这样一来,游客们没有现金的消息就会传开,一切都可以稍后解决。女虎还强调要穿朴素、破旧的衣服,这样他就不会显得太显眼,也不会成为绑架的目标。他害怕并没有错。2017年1月31日,一武装组织在喀麦隆康恰镇附近袭击了一个划界队,造成5人死亡。自那以后,联合国增加了为这些小组提供的安全保障。

不过,一般来说,当勘界车队来到镇上时,村民们都很高兴,因为这促进了商业的发展。努胡和他的团队在瓦扎镇的一家酒店住了一段时间,他们的账单为酒店老板提供了足够的钱来更换所有的空调。

除了土匪,支柱队还要应对地形和天气,没有特别的顺序:山脉、水道、杂草丛生、未铺设的道路、大雨等等。这就是为什么每个小组中都有两国代表是如此重要。有时,他们需要在一个非常接近但不在划定的坐标上的点上达成一致。这些代表还需要在支柱建设的每个阶段签字。这在城镇中变得更加棘手,因为边界可能正好穿过一栋建筑。努胡说,班基镇仍然缺少一些边界支柱,因为两国永远无法就如何避免直接穿过学校和其他建筑达成协议。这些天来,班基的居民担心的不仅仅是柱子的位置,因为这里是博科圣地(Boko Haram)不断袭击的地点,以及越来越多的难民营地,主要是逃离恐怖组织。

自2009年12月开始划定以来,已经竖起了1326根柱子——大约是预期总数的一半。由于安全原因,为了适应雨季和政权更迭,工作已经放缓或停止了一段时间,尽管Merrett说他看到联合国刚刚授予了另一项推动支柱建设的合同。Merrett认为,你决定拥有什么样的边界实际上是一个信任问题。当他在喀麦隆和尼日利亚边境工作时,一位当地测量员问他,英格兰、苏格兰和威尔士是用什么样的边界柱子来分隔的。Merrett说没有支柱。每个人都只是使用地图,相信地图上写的东西。测量员大吃一惊。他认为,实体标记对于确保两国遵守各自的协议至关重要。毕竟,地图不是真实的世界。Merrett还表示,他的公司经常接到邻居之间关于边界争端的电话。 His firm tries to avoid that work. It’s never really about figuring out where the fence used to be, it’s about the people, about tracking a decay in trust. It’s easier to deal with Cameroon and Nigeria.

CNMC仍然活跃,目前由加纳特别代表穆罕默德·Ibn Chambas担任主席,这证明了划定和划定任何边界是多么困难,特别是像喀麦隆-尼日利亚线这样遥远和危险的边界。直到划界完成,使用Merrett的控制点来记录柱子的最精确坐标,并制定最终的地图和“边界声明”,该项目才会结束。这项工作最初的预算是1200万美元,尼日利亚和喀麦隆各贡献300万美元,英国和欧盟委员会再贡献140万美元,剩下的由联合国承担。目前还不清楚预算如何,但该项目迄今已耗时17年,耗费了无数工时,并导致数千人流离失所。尽管如此——特别是巴卡西半岛的生活被颠覆——国际法院的裁决和CNMC在国际上普遍被认为是成功的:两国从未发生过战争。这条边界,当一切都说了,做了,将成为现代边界可以拥有的那种准确性的模型。可悲的是,当你划定国际边界时,总会有人上当。另一方面,它可以通过减少人们争吵的事情来停止血腥的,持续的争端。

这就是为什么2007年非洲联盟启动了非洲联盟边界方案,以帮助增加划定边界的数量。斯坦伯格和IBRU的工作人员所做的大部分工作都是培训课程,以帮助世界各国解决这些问题。他们每年做三到四次,在那里他们教公务员——主要是外交部的中层官员——边界研究和解决的基础知识。培训占据了法律和国际地理的奇怪重叠部分。教师包括律师、测量员和政治地理学家,如斯坦伯格。最近,他们在亚的斯亚贝巴与德国的国际发展机构GIZ(该机构也为非洲联盟边界方案提供支持)合作举办了一次会议,讨论非洲的河流边界问题。他们的想法是,参加培训的官员将学到足够的知识,可以与他们政府的其他成员分享。斯坦伯格说:“如果冲突正在酝酿,就需要有人迅速成为专家。”他们经常在一次培训中接受来自有边界争议国家的人员。当他们做实际练习时,这就变得棘手了,这可能涉及分成两个团队,制定法律论据和地图来决定,比如,海岸附近岛屿的边界。 They’ve learned that they have to use imaginary countries and geography because otherwise a benign exercise can go sideways quickly.

Merrett的公司已经在61个国家和除南极洲以外的每个大陆开展了工作,但他的公司很难在海外找到工作,原因很简单,大多数国家都越来越多地拥有自己的高水平测量员。Merrett认为这是一件好事(他的公司在IBRU的培训课程中提供了帮助),当然,事实确实如此。非洲的边界诞生于外来者画的线,而这些线是他们无权画的。这些界线创造了国家和冲突,任意地分裂了人们,形成了奇怪的同床异梦者。现在,这些国家正在掌握这些线路的所有权,以及伴随而来的艰难决定,即使有时,他们不得不召集世界其他国家来促成握手。也许在非洲和其他地方划界的主要任务是最终驱除殖民主义欧洲边界的幽灵。Beplay客户端安卓版一次测量一个。

维多利亚·乌韦梅迪莫(Victoria Uwemedimo)为本文提供补充报道。

你可以加入对话在Atlas Obscura社区论坛上讨论这个和其他边境/土地的故事。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们