1945年5月27日,美国陆军二等兵罗伯特·希利亚德从慕尼黑附近的基地出发,进入巴伐利亚乡村。盟军解放纳粹德国近一个月后,这位19岁的士兵正前往参加由大屠杀幸存者组织的音乐会。在战争结束后不久,这样的活动被宣传为“解放音乐会”,对他来说几乎是无聊的。但他认为这将是他编辑的陆军报纸的一个很好的专题报道。而且,他很快就会发现这绝不是轻浮。

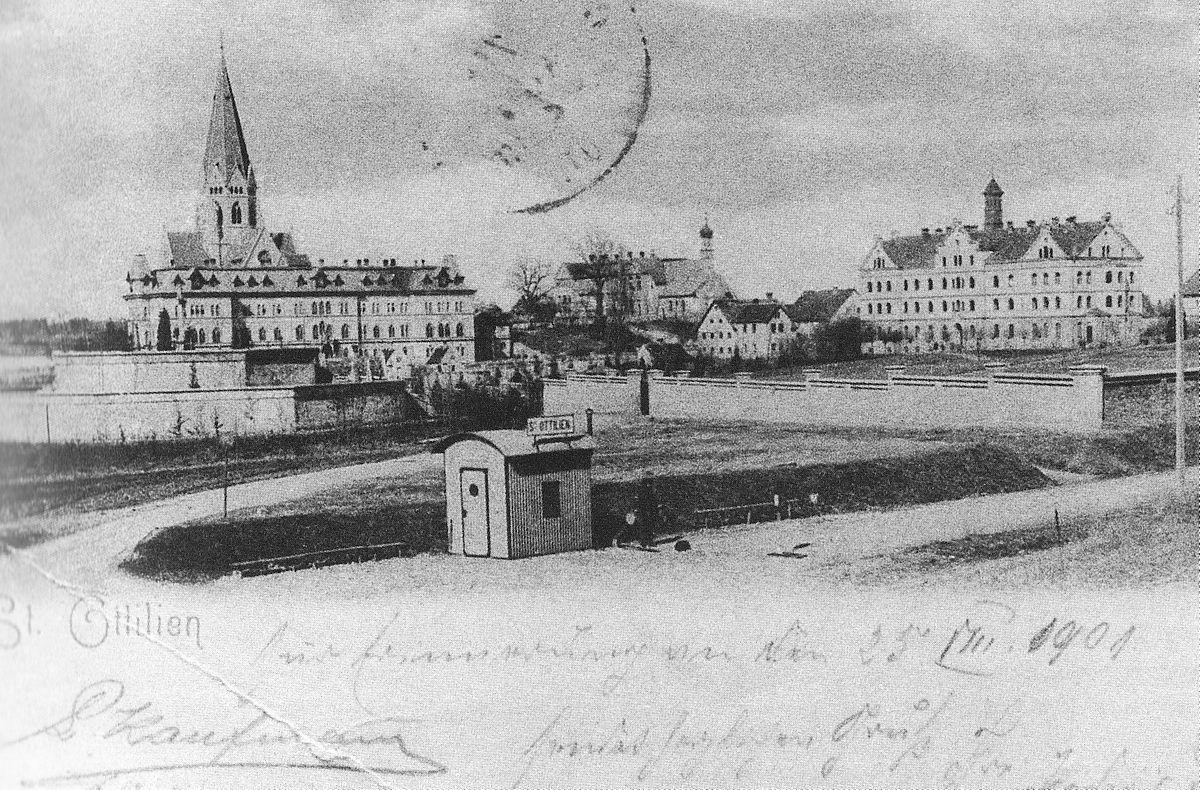

希利亚德的目的地是圣奥蒂连修道院(St. Ottilien Archabbey),这是一座本笃会修道院,是一家为犹太人大屠杀幸存者开设的新医院的所在地。德国军队在战争期间驱逐了这些修道士,并将圣奥蒂连变成了德国军队的医院。1945年5月初,美国陆军接管了修道院的监管工作,它变成了一个收容流离失所者(DPs)的营地,这些幸存者被监管他们重新安置的人称为DPs。

有围墙的修道院建筑群矗立在起伏的绿色农田中。希利亚德开车穿过一个石墙入口,把车停在一片宽阔的绿色草坪边上。一个不匹配的木板舞台上覆盖着由床单和降落伞布拼凑而成的被子。观众中的幸存者就像简笔画——瘦弱、苍白、面无表情。有些人非常虚弱,不得不从病床上抬起来。在一旁,希利亚德观察到一群平民和士兵——很可能是德国人和美国人——在随意交谈,抽着烟。

俘虏者、被俘者和解放者的并列对希利亚德来说是刺耳的。在集中营里,当其他战俘到达时,犹太音乐家在食堂和火车站台上为纳粹士兵演奏。现在,音乐家们仍然穿着条纹制服,为大约400名观众演奏盟军国歌和犹太民歌。

希利亚德将其描述为“一场生命的音乐会和一场死亡的音乐会”,在这场音乐会中,“大多数被解放的人都太虚弱而站立不住;一场解放音乐会,大多数人都不相信他们是自由的。”最终,这群音乐家以各种各样的名字而闻名,包括圣奥蒂连管弦乐队、前集中营管弦乐队和德国代表管弦乐队她'erit Hapletah希伯来语翻译过来是“幸存的余民”。

希利亚德的回忆录,幸存的美国人2018年9月,我在圣奥蒂连参加纪念1945年二战的音乐会时,脑海里浮现出这句话。组织者表示,与1945年一样,今天的音乐会旨在传达动荡时期的纪念与和解情绪。这些音乐家来自特拉维夫大学的布赫曼-梅塔音乐学院,这是以色列领先的古典音乐学院,其中许多是大屠杀幸存者的后裔。在世界著名的德国小提琴家安妮-索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter)的伴奏下,他们为德国、美国和以色列的观众演奏,其中一些人与圣奥蒂莲有直接的联系。

这是我在2017年了解圣奥蒂莲后,三个月内第二次来到这里。大屠杀后,我的祖父母和我的叔叔在那里团聚,我的祖父是DP医院的第一任主任医生。但直到去年秋天,我才知道这些家庭琐事,当时我决定开始寻找我从未认识的祖父母。在我第一次去修道院的时候,我立刻感到与这个地方有了联系,在我的家人经历了一段痛苦的生活后,这里为他们提供了避难所。我可以想象他们走在同样的鹅卵石小路上,注视着教堂的钟声——或者可能像我在清晨那样诅咒它们。

在2018年的音乐会中,我理解了1945年的解放音乐会是一种克服巨大痛苦和悲伤的特殊美的表达。我为我的祖父母和其他幸存者感到心痛,因为我试图理解他们在这个过渡时期的心理状态。虽然他们不再是战俘,但他们面临着不确定的未来。欧洲的反犹太主义并没有随着第三帝国的失败而结束,一些盟国维持了严格的移民配额,以防止欧洲的犹太人逃离纳粹的迫害。因此,历史学家看到了犹太流离失所者的困境与当今全球难民危机之间的相似之处。

对于这些幸存者来说,这是一个复兴的时期,但也是一个持续斗争和对未来愿景相互矛盾的时代。在1945年音乐会的一次演讲中,我的祖父描述幸存的残余物的脆弱状态。

“我们现在自由了,但我们不知道如何,或者用什么开始我们自由但不幸的生活,”他用德语说,这是他从绑架者那里学来的语言。“在我们看来,目前人类似乎还不理解我们在这一时期所经历和经历的事情。在我们看来,将来谁也听不懂我们的意思。”

我对圣奥蒂莲的访问面对过去的行动恰逢该修道院自民主党营地70年前关闭以来的第一次历史清算。整个2018年,St. Ottilien与巴伐利亚遗产团体和文化机构合作举办纪念活动,包括学术研讨会和两场纪念音乐会。随着反犹太主义和极端主义意识形态在美国和欧洲的兴起,活动组织者表示,提醒人们仇恨的影响比以往任何时候都更重要,尤其是在大屠杀的集体记忆随着最后一代幸存者而逐渐消失的时候。保存这些来自圣奥蒂莲的记忆的责任正在传递给下一代,他们中的许多人都出生在修道院。有几个人参加了2018年的纪念音乐会,他们和我一样渴望与他们的历史联系起来。

今天的圣奥蒂莲与希利亚德第一次见到它时已经不同了。最近增加了一个啤酒花园和一个礼品店。但对于初来乍到的人来说,走在阴凉的小路上,经过宗教神社和身穿黑袍的僧侣,感觉就像回到了过去,即使这些偶像都涂上了新漆,僧侣们也拿着智能手机。

解放音乐会的草地已被雕刻成一条细长的狭长地带,以便开辟新的道路。但旁边的那栋两层楼的建筑仍然矗立着,那是一家为犹太病人服务的医院,地下室里有一个犹太厨房。如今,这是一所中学,前面挂着一块解释其历史的牌子——这是几个标志着民主党阵营时代重要意义的地方之一。

从1945年到1948年,大约5000名幸存者经过圣奥蒂连,400多名儿童在那里出生,家庭团聚,新的家庭开始了。我祖父是第一批到达的人之一。4月下旬,在一名美国士兵的帮助下,他和其他幸存者获得许可,将本笃会修道院的几座建筑改造成临时医院。

这座修道院是盟军占领的德国、奥地利和意大利的许多难民营之一。当盟军和援助组织努力将犹太人遣返回战前居住的国家时,它们被设想为临时中心。但许多难民拒绝或感到无法返回他们失去一切的地方。Beplay客户端安卓版因此,随着犹太人开始在自己的范围内重建生活,集中营也随之发展。

然而,没有几个民主党营地像圣奥蒂连那样。大多数人被安置在以前的军事设施、劳改营,甚至是改造后的集中营里。坐落在郁郁葱葱的巴伐利亚乡村,现代化的设施,包括医院,健身房,和印刷机,圣奥蒂连提供了一个相对舒适的设置。

许多幸存者到达时都有一些重叠的情况,比如肺结核、饥饿和传染性皮肤病,有些人会死于这些疾病。他们到达后不到一周,第一次葬礼在修道院外围为犹太幸存者建造的墓地举行。尽管命运发生了这些残酷的转折,但由拉比主持的适当的犹太人葬礼的授予,为幸存的残余提供了恢复尊严和社区的早期迹象。接着是一所小学和一个产房。

随着立陶宛著名小提琴家圣·奥蒂连提供的物质享受的消息传开迈克尔Hofmekler是众多寻找它的难民之一。他也被称为米沙、莫伊什和米歇尔,1905年出生于维尔纳一个热爱音乐的家庭。他的职业生涯在20世纪20年代和30年代在科夫诺起飞,1932年获得立陶宛大公格迪米纳斯的认可。1941年夏天,德国占领立陶宛后,霍夫梅克勒与父母和妹妹被迫进入科夫诺隔都。只有他能活着看到战争结束。

在几次大屠杀中幸存下来之后科夫罗的犹太人在德国占领后的六个月内,霍夫梅克勒获得了犹太区犹太委员会的许可,开始了一项新的犹太人计划管弦乐队.1944年纳粹撤离犹太人区时,他和其他人被送往巴伐利亚的一个强制劳动营,在那里他们为希特勒的军队建造掩体和补给。解放后,他去了圣奥蒂连,并帮助组建了在解放音乐会上演出的管弦乐队。

出乎意料的是,Hofmekler也在圣奥蒂连与家人团聚。他的兄弟罗伯特于1938年离开欧洲前往美国。1945年6月,罗伯特·霍夫梅克勒在圣奥蒂连找到了他的哥哥。73年后,一位Hofmekler的后裔也在那里找到了他失散已久的亲戚。

Daniel Hofmekler是另一个兄弟他在战前离开了立陶宛他继承了家族的音乐遗产,在巴勒斯坦不断壮大的犹太社区担任音乐教师,后来又在以色列爱乐乐团担任大提琴手。他的儿子Eyal Hofmekler出生在以色列,他也继承了家族对音乐的热情。如今,他修复乐器和配件。当音乐会组织者请他为这个节目制作一件乐器时,他感到很荣幸,尽管当时他对圣奥蒂莲的重要性知之甚少。

埃亚尔说,今年的音乐会是“家族音乐传统的延续”,这一传统通过在音乐会演出的特拉维夫大学学生音乐家而得以延续。

其中一名学生,小提琴家维姬·格尔曼(Vicky Gelman),和大多数音乐家一样,与圣奥蒂莲没有任何关系。但作为一名以色列人和犹太人,大屠杀的记忆在她的生活中挥之不去。她从祖父母那里听到了这些故事,她每年都会参加大屠杀纪念日的纪念活动,这是以色列的全国性节日。在圣奥蒂里昂参加音乐会使她对大屠杀的经历有了新的层面。

“我们来到了一切都发生过的地方,这是真实的,我们感受到了,我们站在这片土地上,”她说。“它不仅仅是学校或音乐厅的普通舞台。”

2018年纪念音乐会举行在修道院的哥特式教堂里,而不是在草地上。在音乐会的下午,阳光透过教堂的彩色玻璃窗,照亮了拱形的石头内部。紫色的舞台灯光将圣坛变成了一个戏剧性的背景,供讲坛附近的临时管弦乐队演奏,那里摆满了乐谱架和椅子。

德国古典音乐迷们排队进入长凳,与幸存者的后代坐在一起。当伊莱·伊普的父母把他带到圣奥蒂连时,他还是个婴儿。他的父亲是修道院医院的医生。当年轻的音乐家们身着黑色服装,在雷鸣般的掌声中入座时,伊普说:“我的心充满了骄傲,眼泪流了下来,我感受并看到了历史是如何逆转的。”

节目以与1945年爱德华·格里格(edward Grieg)的《凯旋进行曲》(凯旋进行曲)相同的喇叭声开始。这是原版节目里唯一的一首歌。乐团经理比尔哈·鲁宾斯坦(Bilha Rubenstein)说,她和其他人努力寻找能给1945年演出的充满希望而又哀伤的基调带来现代感的作品。管弦乐队没有演奏流行的犹太民歌,而是演奏了两位大屠杀幸存者Aharan Harlap和Yaakov Barzilai的诗歌编曲。独奏家希拉·巴乔(Hila Baggio)用希伯来语演唱了诗人对集中营令人难忘的描绘,让一些观众流下了眼泪。

对教堂里的许多人来说,真正吸引人的是传奇小提琴家安妮-索菲·穆特。她提议演奏莫扎特的《a大调第五小提琴协奏曲》,以表达“近乎伤害的美”,音乐会组织者多丽丝·波皮斯奇尔(Doris Popischil)说。在穆特的要求下,为了保持亲密感,节目没有播出。就像1945年一样,今年的音乐会代表了对更美好未来的集体承诺——“在我们的监督下,这种承诺将永远不会再次发生,”穆特在音乐会结束后说。

在返场演出中,蒙克斯加入了管弦乐队。他们的声音和巴乔的声音一致Avinu malkeinu这是一种希伯来语的忏悔祈祷,听众中的犹太人可能在几天前的赎罪日听到过这种祈祷。

歌曲接近尾声时,教堂的钟声响起。观众们静静地坐着,思考着可怕的非人道行为是如何创造出这样的美。我又想起了祖父1945年的演讲。

“我们没有学会笑;我们不能再哭了;我们不理解我们的自由:可能是因为我们仍然和死去的同志在一起!让我们站起来,默默地站着,纪念我们的死者!”

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们